旧日本海军陆上攻击机发展简史:一式陆上攻击机的诞生

独家抢先看

十二试陆上攻击机研制计划启动

旧海军航空本部将下一代陆上攻击机的研制计划要求书交给到三菱手上的时间是昭和十二(一九三七)年的九月末,当时的名称为“仮(暂)称十二试陆上攻击机)其性能指标大致如下:

最大平飞速度:二百一十五节(约三百九十八千米/小时)/三千米高度以上。

最大续航能力:二千六百海里(约四千八百一十五千米)以上。

机组成员:七至九名。

发动机:两台·一千马力(金星)。

搭载能力与机载设备:与九六式陆攻基本相同。

如果单看这份技术指标,说起来可能有些粗鲁,会让人产生一种“你脑子没有问题吧”的感觉。

旧海军的意图,如果用一句话概括来讲的话,就是要求“下一代陆攻的尺寸,武器装备与九六式陆攻大体相当即可,但是速度和续航能力要有大幅度的提升”。

可是,由于发动机已经被指定为与九六式陆攻相同的“金星”,虽然在后期型号上马力方面预计会有一定程度的提升,但是因为在总重量方面与九六式相比基本上没有太大的差距,如果在这个基础之上还要求至少要配备上相同级别的机载设备和人员,还要提升速度和续航能力的话,作为代价,就必须要牺牲点什么,这个道理不论是谁都懂得。

问题是,到底要牺牲掉哪一个点,对九六式的不足之处、亦或者说是一些浪费性能的设计进行分析,收集具体使用者的反馈意见,再将其明确清楚地提交给设计者,我想这应该是旧海军行政当局的本职工作。

况且,说到昭和十二年九月末,一个月之前九六式陆攻实施的跨海轰炸的经验教训想必此时应该还历历在目。

对此,航空本部和航空技术厂到底是如何考虑的呢?

笔者认为,他们是压根就没有进行过什么考虑。

虽然这么说可能是有点极端了,估计可能就是对于九六式中攻的性能比较满足,再加上当前也暂时不需要更多的飞机,所以觉得只需要根据反馈的意见继续加以改良就行了,大概这样一种敷衍的态度。

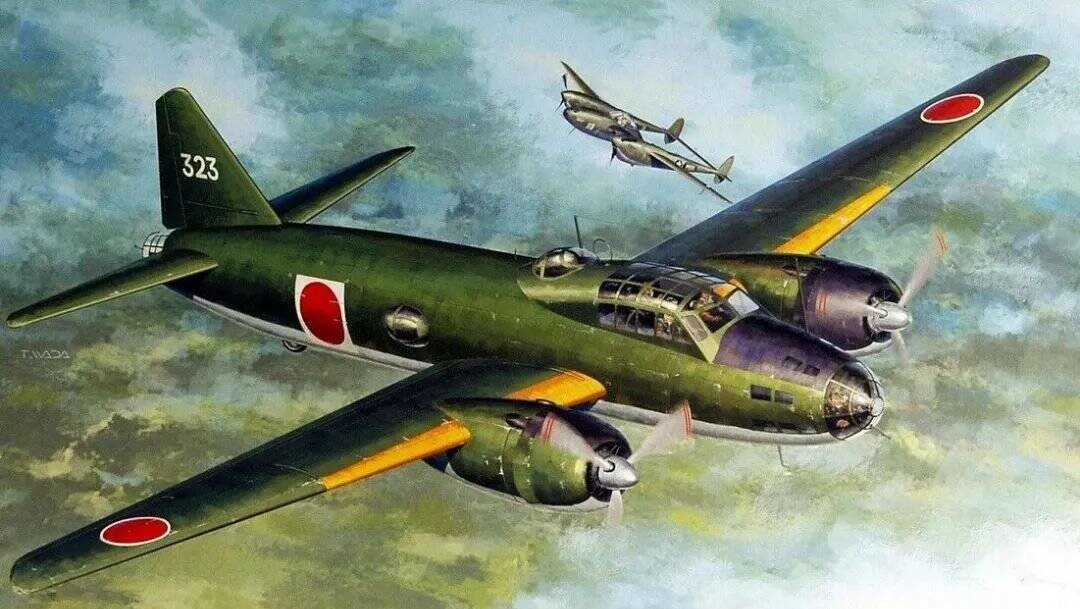

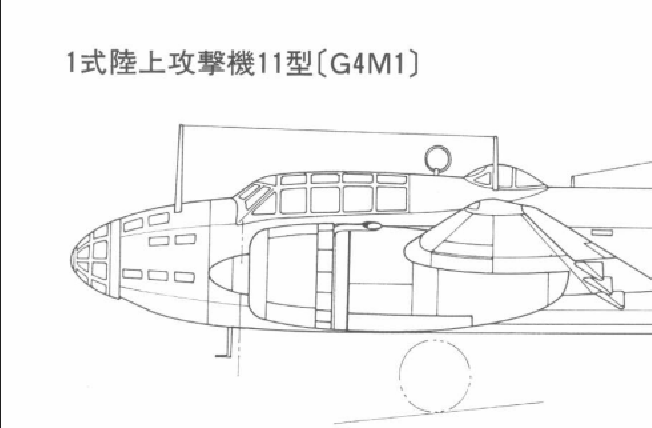

12试陆上攻击机/三菱1式陆上攻击机11型(G4M1)机群,垂尾上K字标志说明该机属于鹿屋航空队。

当然,如果性能上还能再更好一点,那就再好不过了,所以就很随便地把最大平飞速度约四百千米/小时、续航距离约五千千米(并不认为这是一个有根据来源的数字)这样的数据给填上去了,可能就是拟定了个形式上的技术指标。

由于,当局采取的是这样的一种态度,所以三菱方面虽然已经开始就基础的方案进行了一些讨论,但是总得来说兴致不高,因此到了十月的时候本庄技师为了考察美国的航空技术就离开了日本到美国出差去了。

所以,三菱的新机研制计划基本上处于一种停滞的状态,在服部技师的指导下,日下部和櫛部技师等人都将主要精力放在了对九六式陆攻实施后续改进上,只有在空闲下来的时候才会抽出时间进行一些诸如风洞试验、讨论数据之类的研制工作。

不过,等到了第二年(昭和十三=一九三八年)年初的时候,随着九六式陆攻的一些主要问题逐渐在实战的检验中暴露了出来,特别是武装的强化问题成为了当前最亟待解决的课题。

在这个时间点上,此前一直只给人含糊地留下了九六式陆攻的发展型这样一种印象的新陆攻,终于显露出了其鲜明的风格。

这个时候,本庄技师也已经回到了国内成为了十二试陆攻(G4M1)设计上的主要负责人,组建了一支包括日下部、櫛部、尾田、福永、今井等各技师在内的技术团队(此后,加藤、疋田、井上等技师也相继加入),研制工作终于步入了正轨。

新陆攻的武装强化方案不是那么容易敲定下来的。

增加机首方向上的自卫火力,以及搭载已经决定在九六式上装备的后方二十毫米口径机炮是理所当然的。

可是,这门二十毫米机炮,到底是同九六式一样放在机背后上方处的炮塔里呢,还是放在位于机尾的遥控式炮塔里呢,还是说布置在尾部的炮塔里用人力直接操作呢?一直没有定论。

不过,到了昭和十三年四月的时候,终于确定了“二十毫米机关炮、尾端装备、由射手直接依靠人力操作”的方案,至此十二试陆攻进入到了最终设计阶段。

独特的“雪茄形”机身构造

十二试陆攻在设计上主要存在有两个核心问题—一个是以何种方式布置尾部的二十毫米机关炮,一个是如何才能搭载为了获得旧海军方面所要求的二千六百海里以上的续航距离,预计将会达至六千公升以上的燃料。

首先,让我们先从包含有尾部机关炮布置方式在内的机身总体设计开始。

1式陆攻机身外形浑圆酷似雪茄

本庄技师虽然在此之前,便基于其独特的纵向安定理论对鸭式气动布局(水平安定面和升降舵位于机首的气动布局,也被称作前置翼或前翼布局)进行了研究,然而在经过大量的风洞试验后却意外地发现一直延续到尾端的粗雪茄形状的机身空气阻力最小。

于是,便出于方便与机尾射手取得联络、保证布置在机身中部下方弹舱拥有足够大的尺寸以容纳鱼雷、以及确保机舱内拥有足够的空间以便搭载大量的机载设备等方面的考虑,尽情地把机身往粗了设计。

这个“尽情”去设计的决定,很有本庄计师个人的风格,虽然在理论上已经比较清晰明了,但是在一些情况下也有感觉到心里没底,怎么也获得不到了与计算相符合的数据的情况,不过,九六式的成功,给予了年轻的设计师以很大的自信。

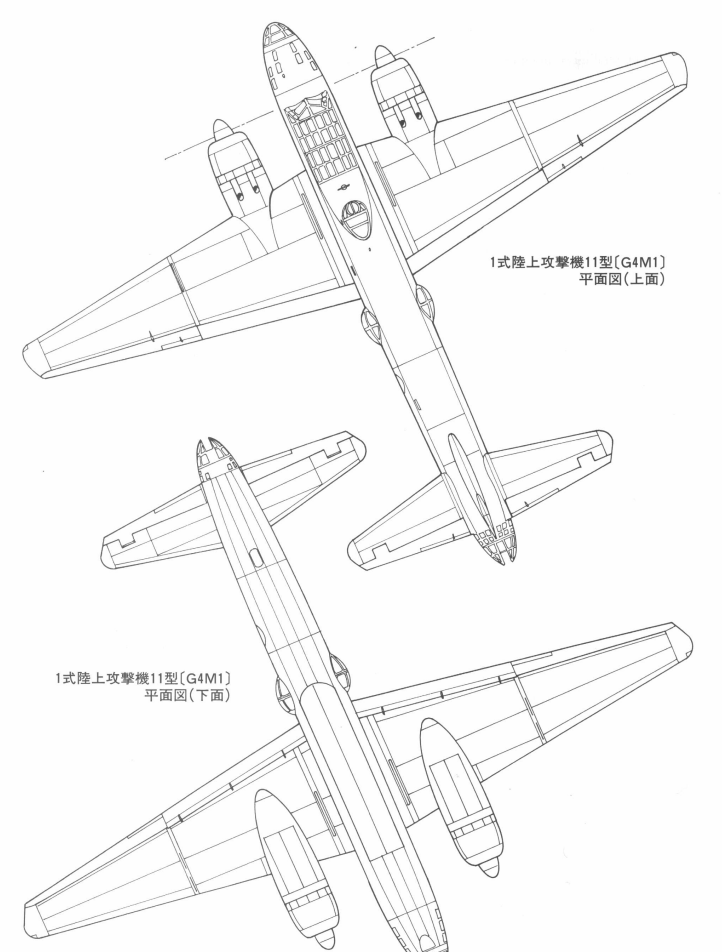

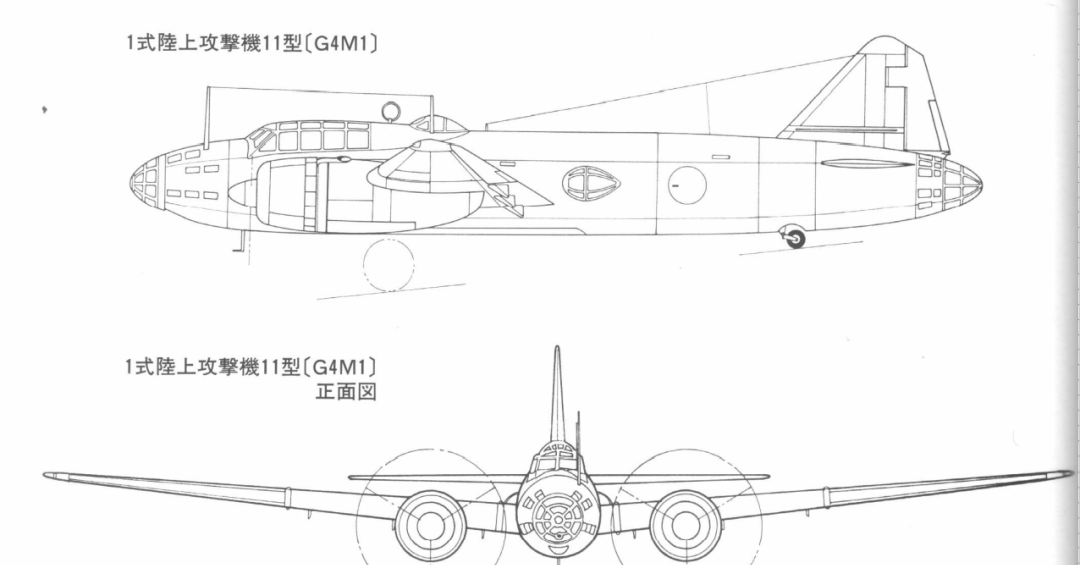

采用这种方式设计的机身,乍一看已经粗壮到了分辨不出前后区别的程度,其横截面积最大处位于飞机全长的百分之四十的位置上(从机首算起),为高二点五米、宽二米的正椭圆形。

从这个位置开始,机身无论是侧面还是平面,均开始朝机首和机尾两个方向逐渐缓慢变细,然后在距离机首前端六百毫米处、以及距离机尾后端一千毫米处,这两个地方转变为正圆形横截面。

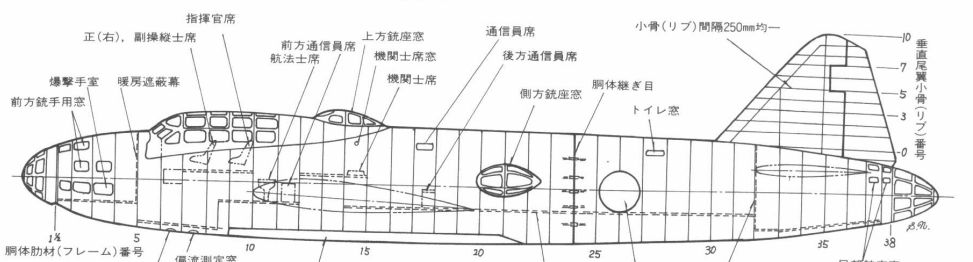

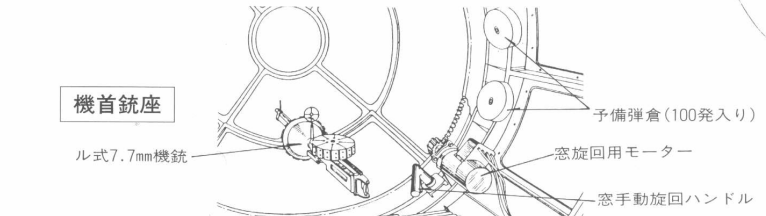

然后,在这两个位置上布置机首七点七毫米机枪、以及尾部二十毫米机关炮的回转机构。

也就是说,椭圆形横断面的机身与圆形横断面的炮塔要这样连接到一起,所以在这两个位置上机身是无论如何也不可能保证拥有完美流畅的线条的。

如果仔细观察机身的平面图的话,就会发现在前后两个枪炮回转机构的位置上有面向外侧的棱角,而在侧面图的相同位置上则是向内凹陷的,不过在经过巧妙的处理之后,便会被整体流畅的线条所欺骗,如果不去刻意提醒的话基本上注意不到。

1式陆攻机首下方向有一个向内凹陷的部分

对于这个部分的处理属于是本庄个人风格的“玩法”,每当本庄技师因为一式陆攻躯干部分具备有优美的曲线而受到称赞时,他便会回答说“其实,在咱们这架飞机的机身上有这两个地方是弯的”。看起来,似乎很喜欢这种可以作弄对方的恶作剧。

那么,接下来让我们言归正传,由于该机配备了向后方突出的二十毫米机关炮,所以在尾部开了一个面积相当大的切口,有意思的是在试飞的时候,技术人员们发现在飞行过程中会有相当猛烈的风从这里灌入机舱内部。

虽然最初考虑的反而是人有可能被吸出去,然而实际情况却是完全相反,据说吹入的风的强度大概处于一些比较轻的东西扔都扔不出去,会被吹回来的程度。

虽然扔不掉东西倒也无所谓,但是由于在冬季高空飞行状态下会从这里灌入零下数十度的寒风,这是绝对无法忍受的。

于是便在后部机舱内部用帆布制作了一个防风隔断,然后通过布置在隔断中央的拉链供机组成员出入,不过这个隔断在飞行过程中受后方风压的影响会向前方鼓出,据说即使是前面有人靠在这个鼓包上面,也不会发生凹陷。

至于在九六式上一直到最后都存在争议未能实际安装的机首自卫机枪,也因为在随后的战斗中切身体会到了其重要性,而被毫无悬念地采用了。

1式陆攻在机首配备7.7毫米口径路式机枪1挺

伴随着在这里(机首)增设一挺七点七毫米自卫机枪以及侦查员席位的同时,还在驾驶舱的后方另外配备了专用的导航设备,这样一来,侦查员(机长)既可以在巡航过程中在方便指挥联络的战位工作,又可以视情况前往机首操纵机枪进行射击。

由于历史原因侦察员(图中举望远镜者,其右侧为负责无线电联络的通信员)在旧海军陆攻部队地位较高,通常需要在正副驾驶后方发号施令掌控飞机

换句话说,就是九六式陆攻甲案与乙案之间的折衷方案,这样的配置在世界其他国家也并非是什么特别标新立异的作法,从九六式陆攻最初的设计要求来看,采用这样的配置应该也是没有问题的。

从中也可以看出当时(海军)行政当局自以为是的态度。

这个粗壮的雪茄形机身,虽然乍一看起来给人一种很厚重很坚固的感觉,但是实际上由于自八试特侦以来,技术人员对于机身重量的增加已经敏感到了有些神经质的原因,完成后的机体在经过强度测试以及振动试验后发现,机身强度意外地已经下降到了不能再少的地步,据说如果再少一点就要出现强度不足的问题了。

机身的各个部分到处都是各种诸如出入口、射击孔、炸弹舱门之类的孔洞和开口。

对这些部位的周边必须对结构强度进行补强,对于这些部位的处理,是飞机研制成功与否的关键,八试特侦就是因为没能在这些问题上处理好,所以失败了。

而九试中攻则是在研制过程中有效地利用了八试特侦失败的教训,所以取得了成功。

1式陆攻上由通信员兼职操纵的机背7.7毫米机枪

其成功的关键,是给金属半硬壳构造的整体机身强度留出一定余地,然后通过为因上面有孔洞和开口而降低了强度的部件周围进行简单的加固的方式,将规定的结构强度的极限吃到极致。

而十二试陆攻由于选择了比九试陆攻要粗壮的多的机身,因此当时认为整体强度应该有足够的余量,所以对部件开孔和开口处的补强措施都极为有限。

通过这种方式,我们实现了重量减轻和加工工艺的简化,但是在后来发现强度没有太多余量后,也是直冒冷汗。本庄技师后来回忆道。

不过,在结构上,据说因其极其精炼和简洁的设计而备受称赞。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”