古代行刑为什么要选在“秋后”“午时三刻”进行?

独家抢先看

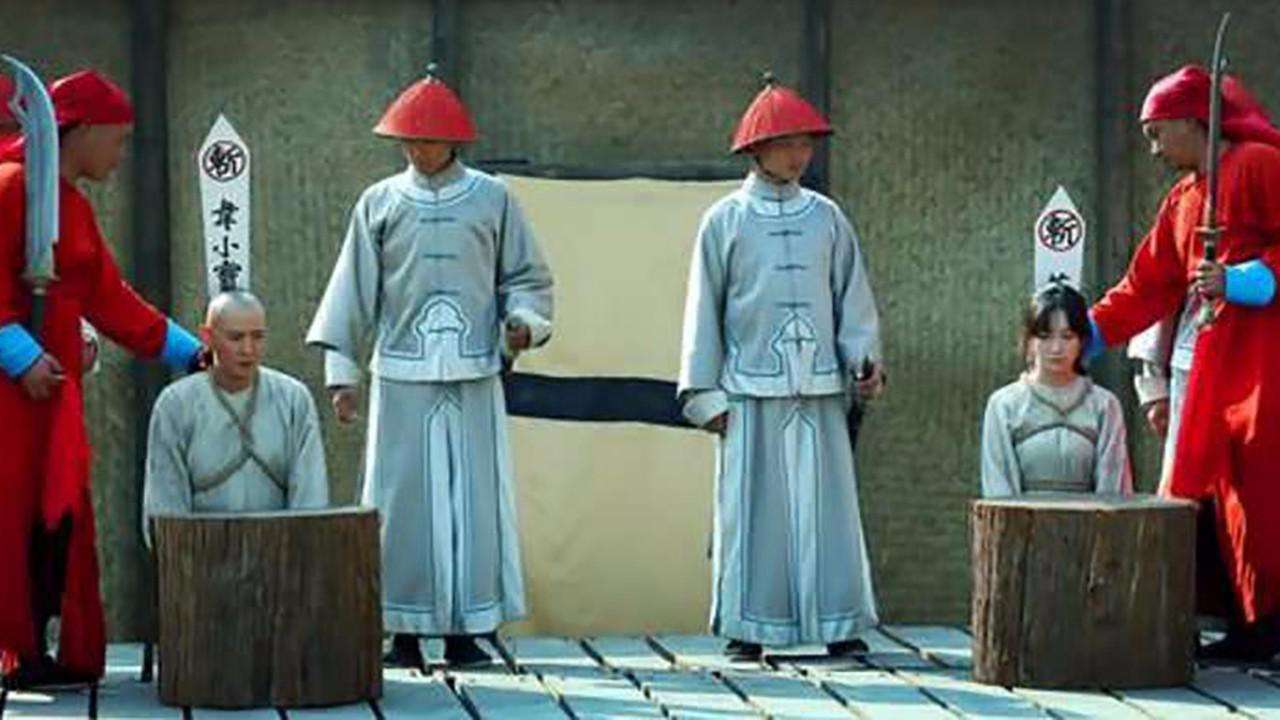

在很多影视作品中,犯人被判刑时,审讯的官员都会选在“秋后处斩”;行刑时,监站的官员则会说道:“午时已到,斩!”那么,为什么有其他季节、时间,但古人偏偏要选在秋后和午时行刑呢?

“秋后”的具体时间一般指农历的九至十二月,即秋冬季节。由西汉开始,一直到清末都是选用“秋后”作为行刑时间。

中国最早关于“刑杀时令”的记载,见于《礼记·月令》:“仲春之月⋯⋯命有司省囹圄,去桎梏,毋肆掠,止狱讼”,可见早在周朝,古人便认为春夏之季不宜处理刑事案件。

将处斩放在“秋后”进行,西汉的董仲舒在《春秋繁露·四时之副》指出:“圣人副天之所行以为政,故以庆副暖而当春,以赏副暑而当夏,以罚副清而当秋,以刑副寒而当冬⋯⋯天有四时,王有四政,四政若四时,通类也,天人所同有也。庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬”。皇帝的执政行为要相应四季的变化。皇帝身为“天子”,做任何事都要顺应天道,方可使人民信服。春夏是万物复苏、生机盎然的季节,所以,皇帝在春夏应以行赏、赏赐为主;秋冬则是草木凋零、万物蛰伏的季节,因此秋后问斩符合万物生长的规律,可谓顺应天道。

不过,并不是所有的处决都在秋后进行。一些涉及到忤逆君王、奴婢弑主的案件,都是当即判处“斩立决”,无须等到秋后。

关于行刑的时间要定在当天的“午时三刻”的原因主要是:

古代将一日分成“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”十二时辰,每个时辰相当于现今的两小时。每个时辰又分为八刻,一刻为15分钟。然而,一个时辰有两小时之久,不够精确,于是,古人又在时辰内继续细分,每个时辰分“时初”为第一小时和“时正”为第二小时,如“午初”为上午11时,“午正”则为下午12时。“午时三刻”所指的应是“午正”,三刻为45分钟,即现今的下午12时45分。

选择在“午时三刻”对犯人行刑,是因为那时的阳气是最旺盛的,迷信的古人认为“杀人”是阴事,无论被杀的人是否罪有应得,犯人死后的鬼魂总会来缠绕与他有关联的官员和行刑的刽子手。在阳气最旺盛的时候行刑,便能压抑鬼魂的阴气,使其不敢出现。

据说,“午时三刻”处斩还有体谅犯人的考量。“午时三刻”是人的精力最为萧索的时候,犯人往往会犯困疲倦,在此刻行刑能减轻犯人的痛苦。

值得一提的是,古代除了选择“午时三刻”行刑纾缓犯人的痛楚外,行刑前还会让他们吃一顿“断头饭”,在死前吃顿好的。虽然每个朝代对“断头饭”的标准不一,但饭里永远都夹杂一块生肉。传说在奈何桥旁有一条恶狗挡路,它会阻拦那些生前十恶不赦的人投胎,不让他们“轮回转世”。“断头饭”里的生肉正正是给恶狗准备的,趁着恶狗吃肉,他们就可以乘机去投胎了。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

为您推荐

算法反馈精品有声

热门文章

精彩视频

凤凰历史官方微信