马尼拉湾的炮声 :美国海军“奥林匹亚”号防护巡洋舰游记

独家抢先看

(温馨提示:本文约5000字,配图46幅,原创不易,感谢您的耐心阅读。)

作为见证美国诞生的城市,座落在宾夕法尼亚州特拉华河畔的费城是当年《独立宣言》签署的地点,拥有独立厅、自由钟等代表美国建国历史的著名景点,每年都会吸引众多游客前往游览。但是,这座城市的历史韵味并不止于此,在紧邻市中心的特拉华河上停泊着2艘纪念舰:“新泽西”号战列舰和“奥林匹亚”号防护巡洋舰,前者属于著名的衣阿华级,而后者更为古老,建造于19世纪末。相比数万吨的战列舰,排水量6000吨的“奥林匹亚”号并不算起眼,但这艘军舰对于美国海军乃至美利坚合众国有着特殊的历史意义。如果说费城见证了200多年前美国作为独立国家的开端,那么“奥林匹亚”号则见证了100多年前美国作为新兴海权强国崛起于世界海洋的开端:在1898年5月1日,乔治·杜威将军正是在“奥林匹亚”号上赢得了马尼拉湾海战的胜利,从而使美国跻身海军列强。从这个角度讲,费城也是这艘功勋战舰最合适的归宿。

■今日停靠在费城特拉华河畔的“奥林匹亚”号防护巡洋舰(作者提供)。

名舰航迹

“奥林匹亚”号是19世纪后期美国海军推进现代化进程的成果之一,由加利福尼亚州旧金山的联合钢铁厂建造,于1891年6月17日开工,1892年11月5日下水,1895年2月5日服役,其舰名源自华盛顿州首府奥林匹亚市。

■“奥林匹亚”号防护巡洋舰的设计线图。

■1892年11月5日,“奥林匹亚”号在旧金山联合钢铁厂举行下水仪式。

“奥林匹亚”号是一艘典型的防护巡洋舰,标准排水量5676吨,满载排水量6694吨,长105米,宽16米,吃水6.55米,安装6台锅炉和2台蒸汽机,输出功率17000轴马力,双轴推进,航速21.7节,可以装载1060吨煤炭,续航力为6000海里/10节。“奥林匹克”号的主炮为4门203毫米舰炮,安装在2座双联装炮塔内,分别位于军舰首尾中线上,另外在上层建筑两侧炮廓内安装了10门127毫米舰炮,此外还有14门57毫米炮、6门37毫米炮和6具450毫米鱼雷发射管。“奥林匹亚”号的防御结构采用当时流行的穹甲设计,其装甲甲板的倾斜部分厚度121毫米,水平部分51毫米,主炮塔装甲为89毫米,炮塔基座装甲为110毫米。全舰编制人员为33名军官和395名士兵。“奥林匹亚”号在建造设计时就被定位为海外分舰队旗舰,因此在舱室布局上也做了相应的规划。

■刚刚建成服役的“奥林匹亚”号防护巡洋舰,舰体和上层建筑都涂以白色。

■1898年2月22日,停泊在香港的“奥林匹亚”号鸣放礼炮,纪念开国总统华盛顿的诞辰。

“奥林匹亚”号于1895年夏季入役,之后即被派往远东水域,于11月成为美国海军亚洲分舰队旗舰。在随后两年时间里,“奥林匹亚”号主要忙于日常训练和访问东亚各国港口,以宣示美国海军在远东的存在,维护美国的海外权益。1898年1月3日,“奥林匹亚”号迎来了新任分舰队司令,时年62岁的乔治·杜威海军准将。四个月后,美西战争爆发,“奥林匹亚”号悬挂着杜威准将的将旗开赴菲律宾,即将迎来其服役生涯中最重要的一战。

■美西战争期间担任亚洲分舰队司令的乔治·杜威准将(左)和“奥林匹亚”号舰长查尔斯·格雷德利上校(右)。

■1898年4月美西战争前夕,停泊在香港的“奥林匹亚”号,可见舰体已经涂成灰色,表明军舰已经进入备战状态。

1898年4月底,杜威将军率舰队从香港起航,驶向南面的菲律宾海岸,任务是寻找并消灭西班牙远东舰队。5月1日清晨,以“奥林匹亚”号为首的美军舰队突袭马尼拉湾内的西班牙舰队。在海战打响前,杜威站在“奥林匹亚”号的露天舰桥上,对身边的舰长格雷德利上校平静地下达了战斗命令:“格雷德利,你准备好就可以开火了。”(You may fire when you are ready, Gridley)。这场战斗从清晨持续到中午,美军取得了一边倒的胜利,彻底摧毁了由帕特里西奥·蒙托霍少将指挥的西班牙舰队,击沉了包括4艘巡洋舰在内的全部敌舰,己方仅1人阵亡,9人受伤。马尼拉湾海战是美军在美西战争中赢得的第一场重要战斗,同时也是美国海军历史上最辉煌的胜利之一,堪称完美的战争开局,杜威因此被视为战争英雄,而“奥林匹克”号也因此成为家喻户晓的功勋战舰。

■描绘1898年5月1日马尼拉湾海战的画作,美国舰队取得了一边倒的胜利,全歼西班牙舰队。

对美国人而言,马尼拉湾海战的意义远不止摧毁了一支舰队,这是美国建国100多年来首次在海外击败欧洲国家的海军,通过美西战争的胜利,美国从衰落的西班牙帝国手中夺取了菲律宾、关岛、波多黎各等殖民地,又将古巴纳入势力范围,从而迈出了全球扩张的第一步。正是从美西战争开始,美国崛起为世界列强,而美国海军首次在远东获得了海外基地。“奥林匹亚”号的荣光与杜威和马尼拉湾海战紧密相连,从某种意义上已经成为美国争取世界霸权之路上的一个里程碑式的象征。马尼拉湾海战之后,“奥林匹亚”号继续支援陆军在菲律宾的作战,之后于1899年返回美国,参加了盛大的胜利庆祝典礼,并于同年11月退役。

■1898年9月28日,未来的美国总统西奥多·罗斯福登上“奥林匹亚”号,与杜威将军握手,当时该舰抵达纽约港,准备参加庆祝战争胜利的庆典。

■1902年重新服役的“奥林匹亚”号巡洋舰,舰体涂以白色,上层建筑则涂以黄色。

1902年,“奥林匹亚”号重新服役,被调往北大西洋分舰队,此后其航迹遍及大西洋、地中海和加勒比海,后于1906年再度退役。一战期间,“奥林匹亚”号于1916年再度转入现役,作为巡逻舰队旗舰在美国东海岸巡弋,以防备德国袭击舰对航运线的攻击。1918年6月,“奥林匹亚”号又远赴俄国摩尔曼斯克,参与对苏俄革命的干涉行动。一战结束后,“奥林匹亚”号担任美国海军地中海分舰队旗舰,在1918年至1920年间遍访地中海沿岸各国港口,扩大美国海军在地中海的影响。1921年5月,“奥林匹亚”号返回美国本土,担任大西洋舰队训练舰队旗舰,并观摩了同年7月在切萨皮克湾举行的陆海军联合军事演习,见证了飞机首次击沉战列舰的历史性时刻。

■1920年访问意大利威尼斯的“奥林匹亚”号巡洋舰,注意其203毫米主炮已经拆除,更换为2门露天安装的127毫米舰炮。

■1922年6月,“奥林匹亚”号巡洋舰与“佛罗里达”号战列舰一道通过巴拿马运河船闸。

1922年12月9日,“奥林匹克”号在费城永久退役。鉴于该舰在美西战争中的功绩和深刻的历史意义,美国海军决定将其予以保留,并改建为纪念舰,停泊于费城,在改建时特意恢复了美西战争时期的面貌。从1996年开始,“奥林匹亚”号成为费城独立港博物馆的一部分,同时也是美国国家历史名胜之一。

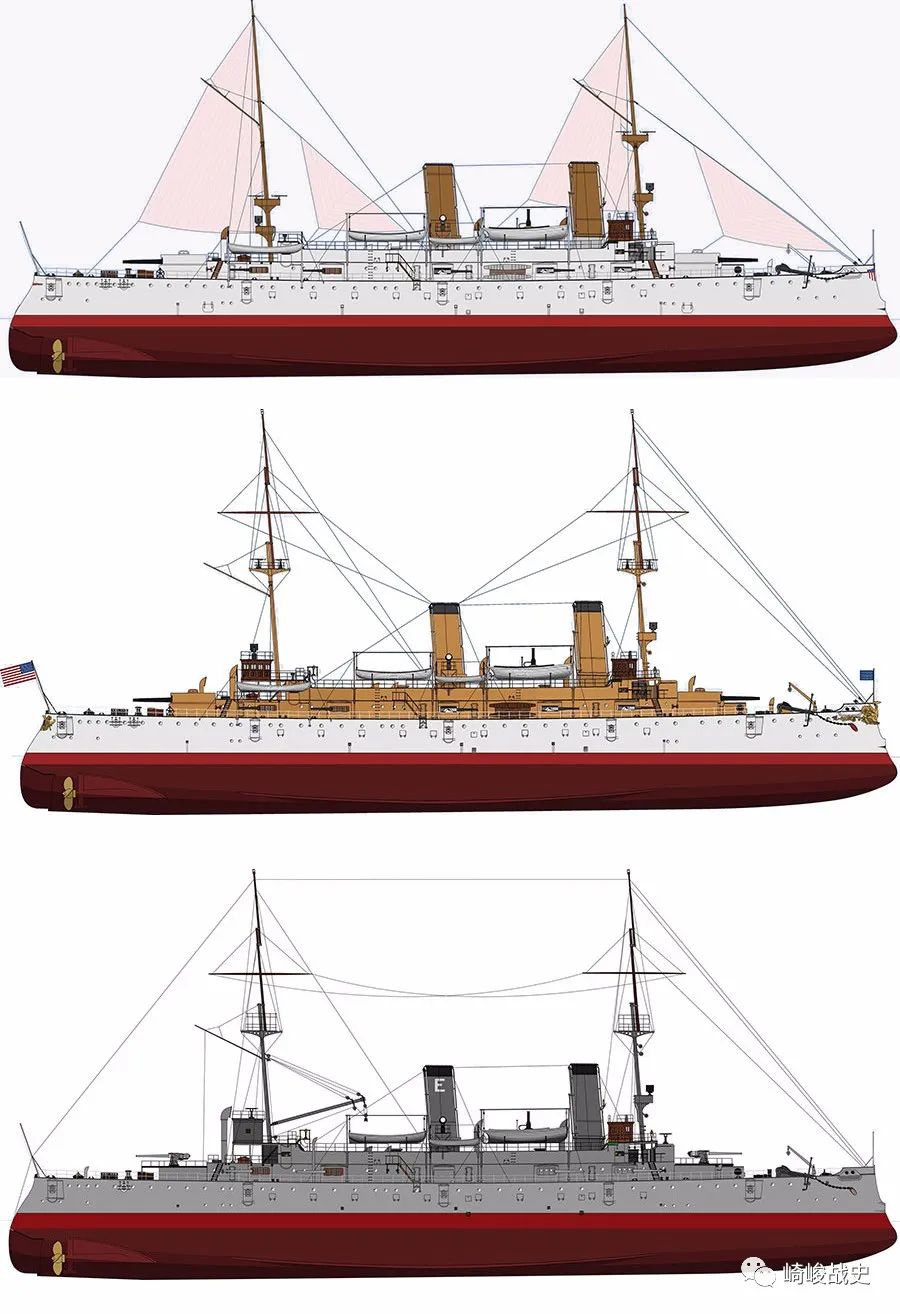

■“奥林匹亚”号防护巡洋舰的舰体涂装变迁,自下而上分别为1893-1900年(上)、1901-1916年(中)、1917-1922年(下)。

参观图记

今日的“奥林匹亚”号停泊在宾夕法尼亚州和新泽西州交界处的特拉华河上,紧邻费城市区一侧河岸,而在对岸新泽西州肯顿市一侧停泊着另一艘纪念舰“新泽西”号,一条河上停泊着两艘名舰却属于不同的州市,也算一项奇观。笔者于2019年夏季造访了“奥林匹克”号,舰上对游客开放的展区主要有三部分:航海舰桥(杜威指挥马尼拉湾海战之处)、上层建筑各舱室(包括舰长室和舰队司令住舱)和住舱甲板(位于露天甲板以下,水线以上,包括厨房和水兵食堂)。

航海舰桥位于舰首前主炮后方,上层建筑前端,这里也是当年马尼拉海战时杜威将军指挥作战的地方,此处最特别的地方是用一对脚印形状的金属铭牌特意标记出杜威当时站立的位置,他就是在那个地方向舰长下达了著名的开火命令。

■“奥林匹亚”号的前主炮塔及其后方的航海舰桥,值得注意的是,该舰203毫米主炮早在一战前就已经被拆除了,如今的主炮塔是改建时安装的复制品。(作者提供)

■“奥林匹亚”号的露天飞桥一角(左)以及甲板上的特殊铭牌(右),标记了马尼拉海战中杜威将军下达开火命令的位置。(作者提供)

■描绘杜威将军在“奥林匹亚”号上指挥马尼拉湾海战的画作,画中的杜威已经登上舰桥前方的瞭望台。

■航海舰桥一侧的速射炮炮位,安装着1门37毫米舰炮,炮位面对的特拉华河对岸停泊着“新泽西”号战列舰。(作者提供)

上层建筑舱室包括127毫米副炮炮位和军官居住区,舰长室和舰队司令住舱也在此区域。“奥林匹亚”号在建造之初就考虑到担任舰队旗舰的功能,因此设置了舰队司令专属舱室,除了用于作战指挥和住宿外,也兼具“海上使馆”的功能,方便舰队司令在海外部署期间接见外宾,从事外交活动。按照国际惯例,军舰被视为国家主权领土的延伸,是移动的国土。在近30年的服役生涯中,“奥林匹亚”号的大部分时光都是在海外度过的,其航迹遍及太平洋、大西洋和地中海,时刻代表着美国的“国家形象”。

■“奥林匹亚”号上层建筑内的走廊区域,空间相当宽敞,甚至可以放下两只长椅和一张吊挂在天花板上的桌面。(作者提供)

■“奥林匹亚”号上层建筑一侧的127毫米副炮炮位,这是原装实物。在改建为博物馆舰时出于保养的考虑,将炮位射孔封闭,并安装了舷窗用于采光。(作者提供)

■1898年美西战争期间,“奥林匹亚”号的水兵们聚集在127毫米副炮炮位内外。

■“奥林匹亚”号的舰长室,包括办公区域和起居室,图中展示的是办公区,放有圆桌和沙发,远端木门后方是起居室。(作者提供)

■“奥林匹亚”号舰长室的历史照片,注意左侧可见一门127毫米副炮。

■“奥林匹亚”号的舰队司令专用舱室位于上层建筑后部,由会客室和起居室两部分组成,图中为舰队司令会客室,远端为起居室,暂时不向游客开放。如果将来重新装修,在此布置杜威将军生平展览应该是个不错的选择。(作者提供)

■上面三幅图片是“奥林匹亚”号舰队司令住舱的历史照片,可见内部陈设考究,居住条件舒适,堪比豪华宾馆。

■在舰队司令住舱一角还设有专用茶水间。(作者提供)

在上层建筑展区有一件特殊的展品十分引人注目,那就是马尼拉海战胜利纪念盾牌,这是“奥林匹亚”号的命名地华盛顿州奥林匹亚市在1899年为庆祝战争胜利赠送给该舰的纪念品。铜盾上雕刻着手持丝带的胜利女神,上面刻着杜威的著名开火命令。这块纪念盾最初镶嵌在前主炮塔正面,现在存放在室内展出。有趣的是,纪念盾上胜利女神的原型模特是美国历史上第一位拿到汽车驾照的女性,而盾牌的设计者就是林肯纪念堂中林肯雕像的设计者丹尼尔·弗林奇。

■今日保存在舱室内的马尼拉海战胜利纪念盾牌。(作者提供)

■马尼拉海战胜利纪念盾牌的历史照片,这件特殊的纪念品最初被安装在前主炮塔正面。

住舱甲板位于上层建筑下方,是水兵居住生活的主要区域,这里布置了吊床,餐桌、厨房、洗衣房以及医务室等设施。

■设在住舱甲板两侧走廊内的餐桌和长椅,桌面用绳索吊在舱室天花板的横梁上。(作者提供)

■“奥林匹亚”号水兵们正在用餐,摄于1898年,这种悬吊式的餐桌只能在风平浪静时使用。

■“奥林匹亚”号住舱甲板内的吊床,直到19世纪末美国海军战舰上水兵依然没有固定的住舱和床铺,依然睡在传统的吊床上,与上层建筑中军官住舱的条件形成鲜明对比,凸显出海军中的等级差别。(作者提供)

■“奥林匹亚”号的厨房内景,左侧为处理食材的台面,右侧是制作饭菜的大锅。(作者提供)

■“奥林匹亚”号住舱甲板的水兵洗衣房,图中圆柱形的物体就是当时的洗衣机。值得注意的是,在“奥林匹亚”号最初建造时并未设有洗衣房,而是1915年增设的,以改善水兵的生活居住条件。(作者提供)

■住舱甲板上的水兵厕所,靠着舱壁设置了一排坐便。美国海军在19世纪末就在军舰上普及了坐便器,而日本海军舰艇直到太平洋战争时仍以传统的蹲厕为主,只有在诸如“大和”号那样的大型战舰上才使用坐便器。(作者提供)

■住舱甲板上的轮机兵盥洗室。当时军舰以烧煤为主,轮机兵的工作环境十分肮脏,浑身煤灰,在工作结束后必须清洗干净才被允许到舰上其他区域活动。(作者提供)

■“奥林匹亚”号的舰体剖面结构图。作为防护巡洋舰,在舰体内部设有一层防护甲板(红框处),用于保护水线下的要害区域,比如锅炉舱和弹药库等。(作者提供)

■“奥林匹亚”号的全景外观,舷侧停泊着另一艘纪念舰“梭鱼”号潜艇。(作者提供)

■岸边展览馆内陈列的“奥林匹亚”号巡洋舰模型。(作者提供)

参观指南

“奥林匹亚”号目前停泊在紧邻费城市区的特拉华河岸边,属于独立港博物馆的分馆,距离费城市中心著名的独立公园仅有几个街区。如果开车前往的话,博物馆有专属的河岸停车场可供停放,也可以把车停在独立公园附近的街边,步行前往河边,徒步需要大约15分钟。需要注意的是,街边停车有时间限制,最多停放2小时,需要计算好往返时间。具体参观事宜可以参考相关网站:https://www.phillyseaport.org/

除“奥林匹亚”号外,河岸展区还包括一艘二战时期的美军潜艇“梭鱼”号,如果时间充裕可以一并参观。该艇于1944年5月服役,在太平洋战场上进行了五次战斗巡航,有趣的是博物馆官方网站介绍称,“梭鱼”号一共击沉了3.5艘日本船只,获得4枚战斗之星。不知道美国人是怎么计算0.5艘船的战绩,也许是和其他潜艇合作击沉的吧。

■停靠在“奥林匹亚”号舷侧的“梭鱼”号潜艇(左)及其艇徽(右)。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”