吴三桂岂是姜伯约? 清朝初年朝鲜人对吴三桂的评价

独家抢先看

自从李朝朝鲜国王不得不年年向大清帝国贺岁和朝觐以来,从顺治到光绪的两百多年里,朝鲜使团离开朝鲜进入中国边境栅门后,在中国境内总是沿着规定的路线,从凤凰城到辽东,经沈阳到山海关,进了山海关则经永平府、丰润县到蓟州,然后,经东边的三河、通州进入北京(1)。

据说,路途差不多都是一个月,因此一代一代的使者,不仅总是在一个个驿站中火(中饭),而且总是无奈地观看同样的山光水色,也无奈地重复经历相似的风雪严寒,当然也可以方便地借用前辈现成诗句来寄写心情(2)。

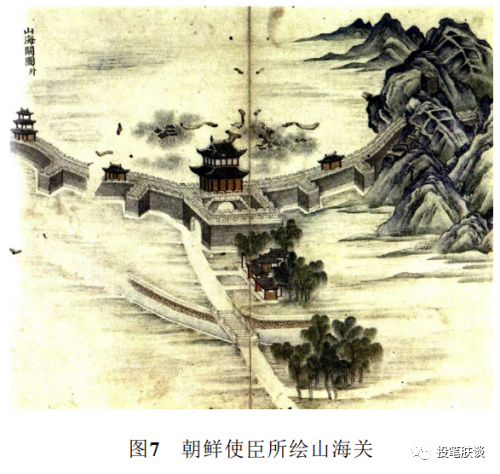

不过,山海关似乎是风景和心情的转折点,经过一个月的跋涉,到了这里的朝鲜使臣不仅可以见到大海,视野突然开阔,而且目的地京城在望,这意味着后半程风平浪静。特别是,在朝鲜使者眼中,山海关还是划分内外的一个标志,关外虽然和朝鲜相连,过去也曾是大明旧地,但是毕竟地处东隅,而且因为是满族旧巢,让朝鲜那些出身两班的士人使者觉得“殊有戎狄风习”,而关内尽管也“渐染羯胡之习”,但是,心中总是向往大明的朝鲜使者,却总觉得“人物渐渐繁盛”(3),因而入了山海关,就仿佛进了文明之地,心情格外愉悦。(见图7)图7

朝鲜使臣所绘山海关于是,他们不免对号称“天下第一关”的风景和故事,多留下一些笔墨。至今我们看到数以百计的燕行文献中,有不少在这里流连光景的作品。只是因为朝鲜人根深蒂固地蔑视胡虏的心理,让他们总觉得中国一旦沦入满清,便陷入无极的悲情世界,一切都仿佛带有凄凉。山海关也不例外,这里的孟姜女庙,原本是文人的吟咏题材,却总让他们想到笼罩天地、哭倒长城的悲切。而旁边的孔庙,原本是尊崇儒家先师的场所,却常被他们看成是礼崩乐坏、文明沦丧的征兆(4)。

在这里,让他们常常想到的,还有一个与山海关相关的人物,这就是当年为大明镇守此地,却“恸哭六军皆缟素,冲冠一怒为红颜”的吴三桂(1612—1678)(5)。

一 “中华乱贼”:乍逢巨变之初的评价

1644年的夏天,噩耗不断地传来。隔着满洲人早已占领的辽东,当时已被满洲人控制的朝鲜君臣,只能通过种种渠道,零零星星地知道,原来一直宗奉的大明帝国,在犯上作乱的乱贼和伺机进逼的女真双重压迫下,早已节节溃败,渐至土崩瓦解。先是三月,李自成攻进北京,崇祯皇帝在皇宫后面煤山的槐树上自缢,这个消息就已经让他们感到无比悲哀。到了五月,当他们经由大清的正式文件得知,上个月“吴三桂开关出降”,清兵已经“带神威大将军炮兵,及吴总兵马、步兵,前驱北京”的时候,就更是绝望,《李朝实录》记载,不要说国王君臣,连“舆台下贱,莫不惊骇陨泪”(6)。

吴三桂开关纳降,清人直取北京,成为明清历史的一大转折点,也使吴三桂成了朝鲜人眼中的历史罪人。吴三桂作为明朝大将,不御敌于国门之外,反而开门揖盗,引鞑虏进入关内,使神州沦陷,在始终眷念大明帝国的朝鲜人看来,这是十恶不赦的罪过。严守华夷界限的朝鲜人,对于忠烈与叛逆的爱憎甚至比中国人还要分明。就在第二年即顺治二年(1645)五月,被迫到北京谢恩的朝鲜使团书状(类似书记官)成以性(1595—1664)路过连山驿,就在明朝降臣祖大寿的碑文前大发了一通感慨,他说,祖氏“当年非不赫然隆盛也,缘(祖)大寿惜一死,四世勋业一朝扫尽,而今独两石门余存,适足为后人唾骂之资耳”,说到这里。

话锋突然一转,便说到山海关和吴三桂,他说:“三桂以大寿外侄,颇有材略,受君命守此城,为敌国所惮。闻流寇陷京,称以复仇,举兵入关,名则正矣,既入山海关,战败以死,则志虽未伸,忠亦可尚。而先卖其身,击走子(自)成,子(自)成既走,更无所营,身为降虏,为天下之罪人。噫!”两天之后,使团一行走到山海关,他不由“举目相看,反袂而拭泪”,感慨地吟道:“连云粉堞浑依旧,百年文物不胜悲。”(7)

得意的是吴三桂,悲切的是朝鲜人。从顺治初年到康熙头十年那二三十年中,吴三桂还是大清宠臣,不仅他自己位极人臣,连他父祖的坟墓也极尽荣华。那些年中,朝鲜使者每到山海关,都会看到为吴三桂祖坟守灵的奢华景象。据说,吴三桂让其兄吴三凤看守坟茔,守冢人数达到三百,“俾渠等备牛羊豚祭需,以供四时之祀”(8),这让始终对大清王朝反感的朝鲜文人感到既无奈又愤怒。

这也许是朝鲜人旁观者清?也许是朝鲜人爱憎分明?在明清易代之初,身处迷局中的中国人对吴三桂的反复行为,可能还有更多的揣测、解释和评价。比如《烈皇小识》就推测说,他降清是因父亲被李自成所逼,“索诈甚酷”,所以才在遇见清摄政王的时候“剃发诣营,叩首诉冤,愿假大兵报仇,献血立誓”,这不算“忠”,但还算是“孝”;而《明季北略》则说,他是为了给崇祯皇帝报仇,“欲倡义复仇,以众寡不敌,遂亲往大清国请兵十万,为朝廷雪耻”,这不算“孝”,但还算是“忠”。

还有的如《甲申传信录》说,他是为了陈圆圆,觉得“大丈夫不能保一女子,有何颜面”,于是“勒马出关,决意致死于贼”(9),这和后来吴梅村《圆圆曲》一样,所谓“恸哭六军皆缟素,冲冠一怒为红颜。妻子岂应关大计,英雄无奈是多情”。这虽然不“忠”不“孝”,但还算是为“爱”。孝也好,忠也好,爱也好,无论哪一种理由,退到底线来说,吴三桂都还不失为一个英雄,至少也是一个奸雄。

可是,在始终认同大明朝廷的朝鲜士人看来,作为明朝大将的吴三桂,无论为什么缘故拱手把大明江山献给“胡皇清虏”都算不得好汉,只是一个不忠不孝不仁不爱的叛臣。所以,他们始终在默默地祈祷大明江山的恢复,诅咒着卖主求荣的吴三桂。原因很简单,对叛徒的仇恨有时甚至超越对蛮夷的不屑,因为他“手握重兵,外召戎狄”(10),却葬送了大明江山,所以他既是“中华乱贼”,又是“清虏叛臣”。

二 蠢蠢欲动:朝鲜君臣在

三藩之乱中的复杂心情可是,到了康熙年间,事情却有一些微妙变化。还是让我们从康熙十二年(1673)说起,这一年冬十一月二十一日,吴三桂在云南起兵,自称“天下都招讨兵马大元帅”,朝鲜人很快就听到传闻(11)。通过朝贡使团从中国带来的种种消息,朝鲜君臣默默地观察着清朝政局变化。

第二年(1674)的三月,作为谢恩使到北京出使的金寿恒,特别派译官金时征快马加鞭赶回京城,又带来一个传闻,他说,有“朱姓人,诈称崇祯皇帝第三子,聚众万余,谋以十二月二十三日放火北京城中,因作乱,事觉就擒”。

很有趣的是,从起兵之日起,似乎吴三桂又和“大明”联系在一起,这无端地勾起一些朝鲜文人的“复明”之心。五月十六日,朝鲜官员罗硕佐、赵显期等人接连上疏,说“吴三桂既据南方,蒙古亦不亲附北京,天下事变,迫在目前。乘此机会,练兵峙粮,大可以复仇雪耻,小可以安国保民”。在这一年,还有一个叫做柳润的人,根据占星术作出了惊人的预测,向朝鲜国王说“见天文,明必兴,胡必亡”,而且断言吴三桂要再造大明,“清国之势,似难久保”(12)。

不过,朝鲜君臣还是小心翼翼地保持沉默,毕竟事情太大。领议政金寿兴说,虽然吴三桂只是自称“大将军”而不称皇帝,也许他有所拥戴,但情况还不很清楚,“我国不能探知,诚可郁郁矣”。朝鲜国王更是小心,因为“筵中说话之宣泄外间,近日尤甚”(13),他怕惹出麻烦。

当年江华岛被迫签订城下之盟的记忆还深刻地留在心中,清兵毕竟很强大,他不能轻易说话。何况他也怀疑,吴三桂是否真的要有所拥戴,是否真的是复明?好像还很难说。到了八月,尽管君臣反复讨论,但由于情报困难,对吴三桂是否真的“拥立朱氏子孙”,朝鲜人还是搞不清楚,而此时朝鲜已经换了国王,显宗老去,肃宗在这一年即位成为新的国王。

新国王总有新气象,刚刚上台的肃宗好像心里也有些蠢蠢欲动。这一年(1674)十一月,出使北京的灵慎君李滢回国途中,刚刚走到那个充满历史记忆的山海关,就急不可耐地派人飞速回到京城先报告消息,说大清帝国已经麻烦重重。按照他的说法,康熙皇帝很无能,遇到有捷报就乱吹牛,一旦是坏消息就死瞒,“年少性急,近因丧患兵乱,心气暴发,不能自定。诸王诸将亦无智虑之人”。他还说,有一个汉人告诉他们,“吴三桂立朱氏后……已据有南方三省之地,而处处起兵应之”(14)。紧接着,他们还听说吴三桂发布了《反清檄文》,抨击清人是“窃先朝神器,变我中国冠裳”,并且宣称自己“义旗一举,响应万方,大快臣民之心,共雪天人之愤”(15)。

似乎他确实要恢复大明江山,这使一些朝鲜人觉得,可能吴三桂真的是一个夏臣靡、程婴、李陵一流人物。在《李朝实录》中,曾把这份檄文当作吴三桂的真心话全文照录,说吴三桂“内怀恢复之志”,而且一连用了这三个典故,大大地称赞吴三桂智勇深沉:“其于明亡三十余年,奉朱氏复兴,则与夏臣靡相似;其与宫人太监匿一块保全,则与程婴相似;其屈膝穹庐而终奋大辱之积志,即李陵之所尝欲而未能者也”(16)。

传说中,夏代寒浞杀害后羿篡夺王位,而夏臣靡苦心孤诣,收罗遗民,并经营多年,终于辅佐少康中兴夏王朝,是卧薪尝胆的忠臣;春秋时的程婴则是著名的《赵氏孤儿》中的主角,他收养被灭门的赵朔之子,忍辱负重成就友人大义,是可歌可泣的烈士;至于李陵,则是汉武帝时代战败不得已才降匈奴的将门之后,司马迁说他“常奋不顾身以殉国家之急”,这次“身虽陷败,然其所摧败,亦足暴于天下,彼之不死,宜欲得当以报汉也”。这三个人都是坚韧之人,其不死更难于死。

朝鲜人未必真的相信吴三桂《檄文》的自我表彰,但仍然如此夸张地想象这是反清义举,其实只是在表达自己内心的复明希望。三 按兵不动:等待的结果那个时候仿佛捷报频传,西边的吴三桂好像声势不小,东海的郑氏似乎也有所动作,辨不清真假的消息接踵而至。一会儿使臣传言,说吴三桂、耿精忠和郑锦舍“连横合势,湖广、四川、陕西等地,不动一兵,传檄而定,声势日振,南方郡邑太半归顺”;一会儿探马来报,说吴三桂有苗奴五六千,“泹齿漆膝,白布裹头,其目深而黑,其剑长而广,其勇如飞,其战无敌”;一会儿又听人说,吴三桂地险兵利,坚壁不出。据说,清兵虽有四亲王十大将率八万兵,但“上年粮绝,人相食,猎獐鹿,并其毛食之”(17)。

纷至沓来的消息,搞得朝鲜君臣有些心痒难耐,有人上书进言说:“清人与吴三桂相持已累年矣,天下中分,干戈抢攘,国内虚耗,兵民愁怨”,如果“我以全盛之国,士卒精锐,当此之时,声大义,率大众,乘虚直捣,则乃彼国灭亡之日也”(18)。

不过,毕竟“吹绉一池春水,干卿底事”?中国兴亡又不是朝鲜兴亡,所以,这些年里他们始终在观风向、走钢丝。一些大臣如南九万就说,别信道听途说,也别轻举妄动,要想复仇,先得忍辱负重,卧薪尝胆,“设令国家真有克诘戎兵,转弱为强之事,亦且隐闭藏匿,不使敌人有所窥测,况于初无一事之措处,而先出治兵之虚声哉?”

虽然有人(如水原儒生李启祥)自告奋勇,要代朝鲜国王和郑氏联络沟通,但被当朝大臣(领议政许积)斥责为不负责任而罢。虽然清朝使团曾经到朝鲜来要挟,让国王给皇帝送“数百柄鸟铳”,以博大清欢心,并说这样一来“皇帝必大喜”,但朝鲜大臣(右议政权大运)却反对这种做法,说:“岂可只信渠说而轻送重器乎?”(19)

你从这里可以看出,他们始终在小心翼翼地观察,并不为外言所动。有一次,日本对马岛主平义真来问“华戎兵事”,居心叵测地鼓动他们有所行动,他们听了以后也只是笑笑(20),因为他们深知,“倭性狡猾,而此书辞,明是卖哄荧惑之言,窥伺之态,有不可测知”(21)。

特别是,尽管痛恨清朝而眷念大明的朝鲜文人心存幻想,但毕竟他们对吴三桂开门揖盗的行为仍然记忆深刻。康熙十六年(1677),当吴三桂还在南方和清廷对峙的时候,沙河驿原来四时上供的吴氏父祖坟墓,就已经被清朝官方捣毁。这一年,出使北京的韩泰东在日记里记载,“云南举事之后,(清廷)发葬磔尸,以戮辱之。其父冢则只纳一部空榇,不获其尸,但掘毁而已”(22)。他觉得,吴三桂不仅引清兵入关,把大明江山拱手送人,而且一方面拒不赴李自成之召,害得父亲丢了性命,一方面又举事造反,让祖父尸体被清人弃骨扬灰,真是既不忠又不孝。

所以,他在日记中重重地记了一笔,“始则纳腥膻,秽乱区夏,末乃豪据一隅,身僭大号,盖未尝有为朱氏扶立血胤、规复旧物之意,实中华乱贼,清虏叛臣”(23)。

久久等待之后,康熙十八年(1679)三月,终于传来了吴三桂兵败身死的确实消息,渐渐他们也知道了,“三桂即位于衡山之阳,国号大周,改元弘化,而原无立朱氏之事”(24)。于是,他们暗自庆幸,庆幸自己没有轻举妄动,因为吴三桂并不是为“反清复明”而忍辱负重的姜伯约,而是大逆不道想当皇帝的僭越者。

四 辽东见闻:寻访散在关外的吴三桂旧部

不过,有时侯人的心理很奇怪,本来在观念上被看成是从逆的叛贼,一旦和自己面对面,观感也有一些微妙变化,真所谓“耳闻不如眼见,亲近改变旧嫌”。在吴三桂败死之后那几年,作为反复无常的“贰臣”,在中国文献中,吴三桂迅速被口诛笔伐。康熙皇帝说他是“反复乱常,不忠不孝,不义不仁,为一时之叛首,实万世之罪魁”(25);汉族士人觉得他朝三暮四,为一己私欲而绝不是“反清复明”。

所以,尽管他在起兵时发布过那篇《反清檄文》,打出“反清复明”的旗号,希望用汉族意识来凝聚反清力量,但意外的是,并没有多少人相信他的鬼话,满、汉、朝、野各方似乎都形成一致印象,要把吴三桂钉在历史耻辱柱上。

这种评价当然影响了朝鲜人,他们本来就对吴三桂没有好感,一直鄙夷这个反复无常的奸雄。在吴三桂败亡后,他们也会跟着抨击,像康熙二十二年(1683),著名的朝鲜文人金锡胄(1634—1684)路过山海关的时候就写诗说,“次第边城失,当年此亦孤。深仇天岂戴?大盗地尽输。西北崩隍在,东南半壁无。白头还举事,吾且尔何诛”(26)。

但有趣的是,已经渐渐接受“大清”的汉人这样说倒也罢了,原本把清帝国视为“夷狄”的朝鲜人,有时也会在对吴三桂“反清复明”的想象之中,对吴三桂的观感有一些彷徨。朝鲜君臣在三藩之乱中犹疑不定,这种犹疑似乎一直延续到吴三桂败亡之后。尽管希望最终变为失望,但那种复杂的希望,却很容易引起朝鲜人对吴三桂的另类想象。特别是,当一些朝鲜使臣来到辽东亲见吴三桂旧部,和他们有了亲密接触之后,他们竟然对吴三桂产生了另一种感觉。这些吴三桂旧部因为失败,被清廷流放在东北各处(27)。

或许是清帝国觉得,将逆臣放在自己的老巢可以稍稍放心罢,吴三桂兵败后,一批“从逆”官员被流放到关外,他们或为僧人,或为塾师,或为游民。由于这些吴三桂旧部恰恰在朝鲜使者路经的辽阳、沈阳等地居住,因此常常和朝鲜使团不期而遇。在普遍文化并不高的关外,喜欢炫耀文采的朝鲜文人遇到这些精通或粗通文墨的汉人,常常会格外高兴。三藩之乱平定后不久的康熙二十五年(1686),朝鲜使臣吴道一(1645—1703)在沈阳遇见一个叫做刘君德的文人,在笔谈中,他发现这个人“文理粲然,甚

不易得”。询问之下,原来他是关内的汉族人,曾在云南吴三桂那里做翰林侍读,他对于“理”和“词学”自有一番自己的见解,“尚藻华而绌理致”。

他对朝鲜使者说,那些空洞的性理之学能感动人,所谓“濂洛风雅”只是“酸气扑人”,倒是“精诣动人处,盖深于词学者”。虽然恪守朱子理学的朝鲜文人吴道一并不认同这番议论,但也觉得,他的这番议论很是新鲜,更何况他能够引经据典,让朝鲜人觉得,他真是有学问的“云南学士”。不过,当话题渐深,吴道一问到吴三桂及“云南兵败城陷时事”的时候,这个刘君德公然回答说,“吴平西(吴三桂封平西王)有勇力胆略,不幸婴疾,心血枯尽而死,其孙世璠亦英明文雅,济以浑厚,兵戈之中,不废书籍,及其城陷之日,索刀将自裁,宦侍辈扶掖止之,奋拳大骂曰:自古岂有降天子哉,即刎颈而死,皇后亦与之同死”。

这番话让朝鲜使者很是吃惊。而当刘君德说到自己,痛苦万端,写下“为贼所生擒,求死不得,致有今日名义扫地,愧罪千万”这番话,并且凄咽泣下的时候,更让惊愕之中的朝鲜正副使不知所措,只好百般安慰,还赠送了朝鲜的壮白纸、小刀、扇子和笔墨(28)。(见图8)图8 朝鲜人所绘沈阳朝鲜使团下榻之处(载《燕行录全集》第一百卷68-69页)

这使朝鲜人很感困惑。有一个朝鲜使者李宜万在沈阳西街见到被流放的文人,即号称剩人和尚(又自号辱翁)的林本裕,他曾小心翼翼地询问吴三桂的真心,“或谓之忠,或谓之逆,何说为的”?林本裕虽然谨慎,但还是回答说,“事成则忠,事败则逆”,他的理由是,吴三桂的失策只是在于自己称帝而“不立义帝”,在大胜之后“想儿子讲和,岂非妇人女子见识”而已,这让朝鲜使者深深感受到他对吴三桂爱之深,责之切(29)。

林本裕受到清廷严格监管,他的诗文被清廷下令禁毁,据说,他每次笔谈涉及“清朝事,则辄呼烛烧之”(30),让朝鲜人感觉他“枢机之周慎”。但其他人却不同,往往在外国使者面前放胆直言。比如吴道一在辽东曾见到过一个叫郭垣的人。郭垣祖籍江西南昌,父亲郭朝瑞在吴三桂手下从刑部郎中、鸿胪卿、大理正卿,一直做到通政司,吴三桂兵败后被安置在周流河居住,大概郭垣就是随着家庭被流放关外的。当吴道一询问郭垣“吴藩败时有杀身取义者否”这一问题时,他先举出吏部郎中穆廷选,并大大地赞扬他“城陷之日,夫妻俱从容就死”,再举出吏部尚书方光琛,“为虏所擒,愤骂不屈而死”,还说“其余殉节者亦颇有之,今难一一备陈”(31)。

而吴道一遇到的另一个云南流放文人朱秀,也好像始终没有改变他拥戴吴三桂的立场,在被问到“清国既统一天下,吴平西何不服事,以享富贵,而浪取灭亡之祸”的时候,虽然没有直接反驳,但也很含蓄地回答说:“自有万世公论,今不必烦问,亦不敢烦说。”(32)与其说吴三桂部下眷念大明,倒不如说他们始终反清。

他们对清王朝的敌意,让他们心中充满愤懑和怨毒。当他们见到朝鲜使者的时候,总会特意介绍那些与清王朝格格不入的人物,像朱秀给吴道一介绍谁是“当世名士”的时候,他举出的一个是虽然“仕于清,不容而退隐”的江南汪远,一个是被迫赴举却以“亲老为解”恸哭不受功名的陕西李因笃,这让朝鲜人觉得“近来中国沦于左衽,而文章节义之士,尚不乏人”(33)。

当朝鲜人向他们问起吴三桂的时候,他们也总是固执地赞扬旧日领袖,像郭垣回答金昌业“吴王勇略如何,身材大小如何,髯须多少如何”这一问的时候,这个其实并未真的见过吴三桂,也未必真的经历过三藩之乱的郭垣,却也言之凿凿地说:“魁伟俊材人也,自幼在戎马行中,军略超众,髯须长大,乃贵人相也。”(34)

另一个叫李素的人,在见到朝鲜使者的时候,也回忆说:“吴王在云南,遇士卒善饮酒,每遇戏,好点岳武穆事,见之大哭,仍曰:天下如此,(按:原文如此,疑有缺字)藩竟不是人。言讫复哭,哭罢复饮,此可见其志所在也。后来事虽不厌人意,要是雄杰间世人也。”(35)

冬去春来,康熙二十五年(1686)春天朝鲜使团返回朝鲜途经沈阳时,吴道一又遇到了刘君德,故人相逢,彼此格外亲热。由于感到清国已经安定,复明往事已成幻梦,而朝鲜使团也经历了北京一月的所见所闻,于是,吴道一在笔谈中提出了自己的疑问:“在燕京时,闻清朝皇帝酷好文辞云,先生亦有所闻否?”话一出口,吴道一也许觉得颇有不妥,便解释说:“此等事非所敢问,而妄恃见许,敢此烦问。”而刘君德仍在纸上写道:“酷好文辞,喜奖文士,信然信然。

但仆等局外之人,故闻之亦等秦越耳。”当吴道一再次问到:“闻清皇蠲除民赋,慰悦四方,否?”刘君德便无奈地用笔回答说:“上之美意,则或有之,但臣下奉行不力,恐徒成空文。”吴道一明白,这是一个聪明人能够回答的极限了。于是便请刘君德赋诗书纸以作纪念,刘君德写了一首唐人绝句给他,诗云:“燕赵悲歌士,相逢剧孟家。寸心言不尽,前路日将斜。”用“悲歌”之辞,用“剧孟”之典,可以想见他无力回天的苍凉心境(36)。

五 “闲坐说玄宗”:朝鲜使者听吴三桂旧部说天宝遗事

“关外年年经风雪,辽东岁岁逢旧人”。从三藩之乱后,自康熙、雍正到乾隆初的若干年中,很多朝鲜使者都在辽东遇见吴三桂旧部下或他们的后人。在这个满人的龙兴故地,打心底里瞧不上满人的朝鲜使者,似乎觉得这些汉人倒是有文化的笔谈对手。康熙五十一年,金昌业(1658—1721)在途中又曾遇见了郭垣和他的父亲郭朝瑞,遇见了江西南昌人金某。康熙六十年(1721),李正臣(1660—1727)则遇见六十四岁的扬州人、善于推步之术的蒋寅(37)。雍正元年(1723),李宜万(1650—1736)在沈阳见到了号称“辽东三老”之一的林本裕(1652—1737以后)(38)。

一直到乾隆二年(1737),李喆辅1691—?)还再一次见到已八十六岁的林本裕,这时离吴三桂败死,已经过去了一个甲子。亲见亲闻吴三桂旧部听他们叙述往昔,给他们一个迷离的印象和含糊的故事,这个印象打散了记忆,这个故事搅乱了历史,让他们的感性和理性产生冲突。历史褒贬常常表现的是“后见之明”或者“从众之说”。当时人对当时事,总不免有“梦里不知身是客”的当局者迷,事后书写的历史书,剩下手术刀式的冷峻和解剖图式的准确,却筛掉了当时的心情和感觉。面对面笔谈的是朝鲜使者和吴三桂旧部,朝鲜使者们看到的是活生生的真人,不必用事后的政治伦理去评判。

我们惊讶的只是,这批吴三桂旧部竟然如此固执地维护着吴三桂的死后声誉,坚持着和大清王朝的对立立场,他们甚至不惜向朝鲜出卖大清的情报,这倒是过去不曾知道的。举一个例子罢。康熙二十三年(1684),朝鲜人赵师锡为了刺探清国的政治情报,曾经派人向吴三桂旧部郭朝瑞(1631年生)打听(39),郭朝瑞就是前面提到的郭垣的父亲,他住在离沈阳一日路程的周流河。多年来,他曾多次见到朝鲜使团官员,认识不少朝鲜文人如南九万、崔锡升等。当他接到赵师锡的来信,就立马回信给朝鲜人,说了一大堆半是传闻、半是情报的消息,像康熙在承德避暑时,“大殿中柱名曰擎天柱,声若霹雳,崩坏五尺许”,“近日宫中,夜闻鬼哭怪号,作祟非常”,“(康熙)行猎之时,忽然狂风大作,从晨至午,风息之后,沙石约有尺许,将康熙所着衣服吹去,渺无踪影”。

他还告诉朝鲜人说,康熙不听有关“内远声色,外绝游田,息兵养民”的好言相劝,却把谏言的人打了一顿,还“亲执杖以撞之,体无完肤”等等。他特别向朝鲜官方透露吴三桂故地云南情况,他说,征服云南的大清官员腐败贪污,而云南十八家土司“因抚绥不善,俱有负固之心,且招纳流亡,收留平西王下旧人更多,是有待时而动之意也”(40)。

究竟是为了给吴三桂复仇,还是有意迎合和讨好朝鲜君臣?从他不惜当密探,给朝鲜通风报信的架式看,大概这个人的心思并不磊落光明,从他所说的情报几近荒诞来看,可能他的性格也颇奔竞浮躁。他虽然在信中说自己是“亡国臣仆,身陷泥中,逆旅得遇高明”,愿意披沥肝胆,但他又表示了心底对钱财的贪恋,他在信中说,如果朝鲜能够给他“少加赒恤,以济涸辙之鱼”的话,他愿意作朝鲜的“侦事之人”,把情报上呈“贵国主”。可见此人心地并不单纯,所以在二十八年后的康熙五十一年(1712),金昌业在周流河又见到此人,已经察觉他并不可靠,金昌业在日记里说,他“颇有文翰,而为人浮诞,言不实云”(41)。

但是,当时的朝鲜人一方面出于对清朝的仇视,一方面出于对情报的需要,仍觉得这个吴三桂旧部“情理实为矜恻”,所以就连国王也下令,“其情诚可矜,使臣之行,优赍盘缠,以周其急可也”。

今天,也许我们不必讨论他出卖清国情报给朝鲜人是否“卖国”,也不必强调他以夸诞通报以换取钱财是否“可耻”,只是朝鲜人记载的他的举动以及关外吴三桂旧部的言行,处处让人觉得这些旧部对吴三桂,真是有相当奇怪的忠诚和固执。

尾声:盖棺论定身后事

吴三桂和他的部下起事,未必是怀念故国而拥戴大明,他们恐怕只是为了“撤藩”而反清。朝鲜人未必赞成吴三桂,却是真心地眷恋大明。这一点到了康熙末年,朝鲜文人也渐渐清楚,便不再对吴三桂有太多的同情。像金锡胄的后人金昌业,在康熙五十一年出使清国时,虽然对这个“世人皆曰杀”的吴三桂是否“开关纳清为罪”感到疑惑,说当时“皇城已陷,帝殉社稷,天下亡矣”,吴三桂无法自保,更无法杀逆贼(李自成),“使三桂徒守一切之义,不与清兵并力,则毕竟见破于自成,而清兵亦自入关矣,天下事亦何益哉?”但是,他还是觉得,吴三桂最重要的罪过就是“不立大明宗室,失天下望,身自僭号,竟至败灭,丧失名节”(42)。

康熙六十年(1721)是辛丑年,这年冬天,李正臣(1660—1727)率团出使清国。在辽东一地看到四块大碑,传说中此地乃是吴三桂冢,可他看来看去,发现四块碑都是明朝王姓官员的神道碑,并没有吴三桂和他的家人,显然这是明代王氏的家族墓地。于是,他便询问同行的翻译金庆门。金庆门是个极其精通中国事务的译官(43),他回答说,自从清帝剿灭三藩之后,“尽杀三桂之九族,尽掘三桂之先冢。况三桂死于南方,岂葬于此”。

说到这里,他细细地向李正臣叙述了吴三桂的故事:甲申闯贼之变,大明覆亡,此际吴三桂持重兵守大藩。不顾父死,请兵于清朝,杀贼报仇,天下之论三桂者,毁誉纷纷,要观其末梢所为。其后三桂果起兵,几得天下半。旋乎身死而兵败,前日之誉三桂者,由是而尤增气焉。但是他告诉李正臣说,实际情况并不是这样,因为十年前他在留守凤凰城的时候,曾和流放到那里的吴三桂旧部叙谈,“尽得其事颠末甚详”,他说:

盖其反清朝,非为故君之地,实自为之计也。初则受封为平西王,俄奉清朝皇帝之命,攻永历皇帝于缅甸,生擒永历皇帝,俾绝朱氏之血食,而仍自王其地。及复举事,自称大周,建元昭武,则其身死兵败者,不必清朝威武之所加,想应明朝列圣在天之灵,阴有以灭绝之也。其无父无君之罪,可胜诛哉(44)

这一席话说得李正臣如梦方醒。这时,历史和价值都很简单明了,无论是大清国官方“十恶不赦”的定论,还是汉族文人半失望半怨恨的感怀,还是朝鲜官员怀念大明鄙视大清的心理,似乎在合力把吴三桂钉在了耻辱柱上。几年后,朝鲜使臣赵文命在路上想起吴三桂,就写了一首诗,说:人言三桂心犹汉,我识通天罪莫逃。当日若兴真义旅,白头宁着柘黄袍。(45)时势毕竟比人强,岁月也能磨销记忆。再过十来年,就连曾经对吴三桂抱有极大好感的林本裕,也只好承认大清国皇帝的新政,是“宽仁盛德,敬宗睦族”(46)。

到了三藩之乱平定六十年之后,这件事情早已在人们心中淡去,无论在汉族文人还是在朝鲜文人心中,吴三桂已经是不必再说的“贰臣”和“逆贼”,朝鲜文人和大清朝廷的评价已经不再冲突。虽然,一个叫做卢以渐(1720—1788)的朝鲜文人想起了吴三桂的时候,还偶然地联想到了图谋恢复汉室不幸身死的三国蜀汉名将姜维,但是,他还是觉得,吴三桂究竟不能算姜伯约,因为他“终作开门纳贼之人”(葛兆光)

(47)。

————————————————————

(1) 整个清代,朝鲜使者在中国境内的途径是被规定的,大体上从义州出发经栅门,一共三十站:即凤凰城—松站—通远堡—连山关—甜水站—狼子山—辽东(以上东八站)—十里堡—沈阳—边城—周流河—白旗堡—二道井—小黑山—广宁—十三山—小凌河—高桥堡—宁远卫—东关驿—两水河—山海关—抚宁县—永平府—沙河驿—丰润县—玉田县—蓟州—三河县—通州。整个中国境内的旅行,包括休

整与在途,大约需要一个多月,所以,各类《燕行录》的记录,多是北中国这一路的风土人情。又,

关于明清两代朝贡路线的变化,朝鲜人徐有闻(1762—?)有一个简略的记述:“先时,女真作

乱,以遏朝鲜使者朝天之路,大明成化十六年,我国以改路之意问于天朝,事下兵部议之,职方郎中刘大受曰:朝鲜往来之路,自阿骨关历辽阳、广宁、屯田卫入山海关,入京不远好矣,然此非祖宗本意也,若自鸭绿直抵屯田卫、山海关,则恐为他日之忧。事寝不行。阿骨关即连山关也。大抵渡鸭绿,不由辽东、沈阳,直有五六百里捷径,而事不如意,甚为慨然。”见徐有闻《戊午燕录》,载《燕行录全集》第六十二卷,239页。

(2) 李 (1737—1795)《燕行纪事·闻见杂记上》中记载路程说,“自凤凰城到沈阳,四百四十三里,

沈阳到山海关八百三里,山海关到燕京,六百六十里,通计三千一百二十六里,除我境,实为二千五

十里”,自沈阳到山海关,是中节,山海关以西,则是终节。但他又说明,明代原来贡路是从辽东直

取鞍山,自海州卫以下,皆沿海而行,清代则改经沈阳,所以,到十三山才见水色,到松山堡才近海滨。《燕行录全集》第五十二卷,634—637页。(3) 吴道一(1645—1703)《丙寅燕行日程》,《燕行录全集》第二十九卷,170页。

(4) 韩德厚曾于雍正十年(1732)与李宜显同赴北京,其《承旨公燕行日记》中记载山海关附近的文庙“殿宇荒凉,规模草率,不成貌样。古帝王尊师重道之治,固不足贵之于夷虏,而大抵大小寺塔,

则远近相错,极其侈靡,圣庙则殆于芜废,由是儒风扫地,习俗沦陷,人人以弓马商贩为事,不知文

学为何样物事。余于一路上及留馆之时,辄求儒生经士,而晓解文字者绝稀,间或有秀才为名者,而

蠢蠢贸贸,无足与语。中华文物无地可寻,足令人酿涕也”,见《燕行录选集》下册,530页。

(5) 吴伟业《圆圆曲》,《吴梅村诗集》(上海:上海古籍出版社,1990)卷三,78页。

(6) 《李朝实录》(首尔:国史编纂委员会,1973)《仁祖实录》卷四十五,仁祖二十二年(1644)五

月甲午。

(7) 成以性《燕行日记》,《燕行录全集》第十八卷,148—149页。

(8) 赵珩《翠屏公燕行日记》,《燕行录全集》第二十卷,221页。

(9) 以上可以参看叶高树《清代文献对吴三桂的记述与评价》,载《台湾师大历史学报》(台北,2000年6月)第28期,85—108页。感谢台湾大学博士候选人林韵柔从台湾为我复制这一论文。

(10) 孙万雄《燕行日录》,写于康熙十六年(1677),《燕行录全集》第二十八卷,340页。(11) 《同文汇考》(首尔:国史编纂委员会,1978)第二册补编卷一“使臣别单”中记载说,朝鲜人李宇鼎在当年十二月就已经在大清境内听人说到了这一事变。1578—1580页。

(12) 《李朝实录》之《肃宗实录》卷一,25页。转引自庄吉发《他山之石—朝鲜君臣论盛清皇帝》,

载李国祁编《郭廷以先生百岁冥诞纪念史学论文集》(台北:台湾商务印书馆,2005),81页。

(13) 《李朝实录》之《显宗改修实录》第二十八卷,显宗十五年(1674,即康熙十三年)五月二十日。

(14) 《李朝实录(肃宗)》第一卷,肃宗元年(1674)十一月十三日。

(15) 林春胜、林信笃所编《华夷变态》(东京:东方书店,1975)卷二《吴三桂檄》,52—54页。对

于这篇檄文的真伪,1931年朱希祖有一些讨论,见朱希祖《吴三桂周王纪元释疑》,《历史语言

研究所集刊论文类编》(历史类·明清卷)(北京:中华书局,2009)第一册,393—401页。

(16) 我在第一章中曾经提到,在中国文献中吴三桂的这篇檄文都不见收录。原因很可能是,官方既不

愿意人们读到这篇充满汉族民族情绪和大明历史意识的文字,也不愿意让涉及历史机密的消息广为传播,因而把它当作悖谬之文禁止,而人们既害怕涉及政治忌讳招惹迫害,又把吴三桂的宣誓当作笑柄,觉得这只是惺惺作态,以至于这份历史资料不存于中国,倒保留在日本和朝鲜的记忆中。

先是收在日本人编的《华夷变态》中,接着又在朝鲜国王那里引起极大关注,被收录在《李朝实录(肃宗)》卷四,16页,肃宗元年(1675)六月己未。可参看前引叶高树《清代文献对吴三桂的记述与评价》。

(17) 《李朝实录(肃宗)》卷七,肃宗四年(1678,康熙十七年)三月日。

(18) 《李朝实录(肃宗)》卷六,肃宗三年(1677)十一月九日。撰写实录的史臣也说,“天道悔祸于赤县,而人心未忘乎朱氏,三桂一呼于云南,群雄并应于海内。乘此之几,我若提兵渡辽,直捣巢穴,王师攻其南,我兵击其西,则可以殪蛇斩豕,扫清腥秽,庶几雪仁祖之遗耻,报神宗之至

德,使天下万国,知三韩忠节,犹有不泯”。可见这种想法当时很流行。

(19) 《李朝实录(肃宗)》卷三,肃宗元年(康熙十四,1675)三月二日。

(20) 《李朝实录(肃宗)》卷三,肃宗元年(康熙十四,1675)六月三日。

(21) 《李朝实录(肃宗)》卷四,肃宗元年(康熙十四,1675)十一月一日。平义真的信中说,“大明

旧臣吴三桂,辅翊先帝幼子,久怀立孤丕运恢复之筹,分箚倡良将,杖节举义兵,方欲树创业守成功,而今业已图南北两京……贵国地近靺鞨,道通中原,不知干戈余殃,无及边徼耶”。应该说,日本方面对于吴三桂的起兵,有相当大的关注,他们始终试图通过朝鲜获取更多有关情报,这一点可以参看《华夷变态》卷三,135—136页,170页。

(22) 韩泰东《两世燕行录》,《燕行录全集》第二十九卷,289页。

(23) 韩泰东《两世燕行录》,《燕行寻全集》第二十九卷,218页。

(24) 《李朝实录(肃宗)》卷十一,肃宗七年(康熙二十年,1681)三月十八日,冬至兼谢恩使金寿

兴向肃宗的禀报。

(25) 《清实录·圣祖仁皇帝实录》卷四十六,14页,康熙十三年二月辛酉。

(26) 金锡胄《息庵先生遗稿》(韩国历代文集丛书603册)卷六,327页。又,此卷亦见于金锡胄《捣椒录》卷下,收入《燕行录全集》第二十四卷。

(27) 关于东北流人,谢国祯先生有《清初东北流人考》一文论之甚详,见氏著《明末清初的学风》

(上海:上海书店重印本,2006)。但有关三藩之乱后的流人,谢国桢先生主要讨论的是陈梦雷

等著名人物,未涉及这些被流放的非著名士人。

(28) 吴道一《丙寅燕行日乘》,《燕行录全集》第二十九卷,155页。

(29) 李宜万《入沈记》附《闻见录》,《燕行录全集》第三十卷,281—283页。

(30) 李宜万《入沈记》附《闻见录》,《燕行录全集》第三十卷,283页。

(31) 吴道一《丙寅燕行日乘》,《燕行录全集》第二十九卷,157页。有趣的是,二十多年后的康熙五

十一年即1712年,朝鲜使者金昌业、崔德中又再次见到郭垣,这时吴三桂已经死了三十五年,可他仍然坚持相信,吴三桂是“魁伟俊材人也,自幼在戎马行中,军略超众,髯须长大,乃贵人相也”。见金昌业《燕行日记》卷一,《燕行录全集》第三十一卷,346页。

(32) 吴道一《丙寅燕行日乘》,《燕行录全集》第二十九卷,197页。

(33) 吴道一《丙寅燕行日乘》,《燕行录全集》第二十九卷,196页。

(34) 金昌业《燕行日记》卷四,《燕行录全集》第三十二卷,228页。

(35) 金昌业《燕行日记》卷二,《燕行录全集》第三十一卷,391页。

(36) 也许是受到吴三桂旧部的刺激,吴道一觉得记载凤凰城到山海关没有军队,认为“盖清人不但专意

南方,不以我国为虑。以弓马驰突为能事,至于关防城守等事,不甚致力,盖其习俗然也”。他觉得“诚得精兵数万,一渡辽河,则关外千余里,庶有长驱破竹之势,而一任其据有神器,肆然称帝,直欲发一恸也”。吴道一《丙寅燕行日乘》,《燕行录全集》第二十九卷,165页。

(37) 李正臣《燕行录》,《燕行录全集》第三十四卷,235页。

(38) 李宜万《入沈记》,此即《家山全书农隐遗稿》中之两卷,《燕行录全集》第三十卷,279页。

(39) 据金昌业记载,郭氏之父是吴的刑部郎中,后转鸿胪正卿,三任大理正卿,转通政使。

(40) 《李朝实录(肃宗)》第十五卷,朝鲜肃宗十年(1684)十二月三日。

(41) 金昌业《燕行日记》卷四,《燕行录全集》第三十二卷,228页。

(42) 金昌业《燕行日记》卷二,《燕行录全集》第三十一卷,390页。

(43) 金庆门的事迹,可参见金庆门撰《通文馆志》

(首尔:首尔大学校奎章阁韩国学研究院影印本,2007)卷首。

(44) 李正臣《燕行录》,《燕行录全集》第三十四卷,253页。

(45) 赵文命《燕行录》,《燕行录全集》第三十七卷,105页。

(46) 李喆辅《丁巳燕行日记》,《燕行录全集》第三

十七卷,448—449页。

(47) 卢以渐《随槎录》

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”