周濂VS白彤东丨文化主体性是虚构的焦虑吗?

独家抢先看

文化主体性:一个虚构的焦虑?

周濂(中国人民大学哲学院)

1

两种“文化主体性”

各位同仁,各位同学,大家下午好,很高兴能到华师大参加这次会议,在座的都是老朋友,过去这些年短兵相接、近身肉搏很多回了,对彼此的身法、招数乃至口气都很熟悉了。前天我在朋友圈转发会议通知时就曾经预言,如果眼神能杀人,现场一定早就尸横遍野了,果不其然,一语成谶。

干春松在朋友圈给我留言,说“把某种焦虑判定为虚假,治不了焦虑。陈独秀他们判过一次,后来他焦虑了。”然后他又说“我估计你也快焦虑了。”我说,作为个体,我一直都很焦虑,通宵写发言稿而且还写不出来很焦虑,每周疲于奔命地给学生备课上课很焦虑,看着自己的女儿一天天长大却没有时间陪伴她很焦虑,周末要来华师大开会很焦虑,看到许纪霖老师发送会议通知后就越发的焦虑了,因为他把我的标题漏了一个很重要的问号。

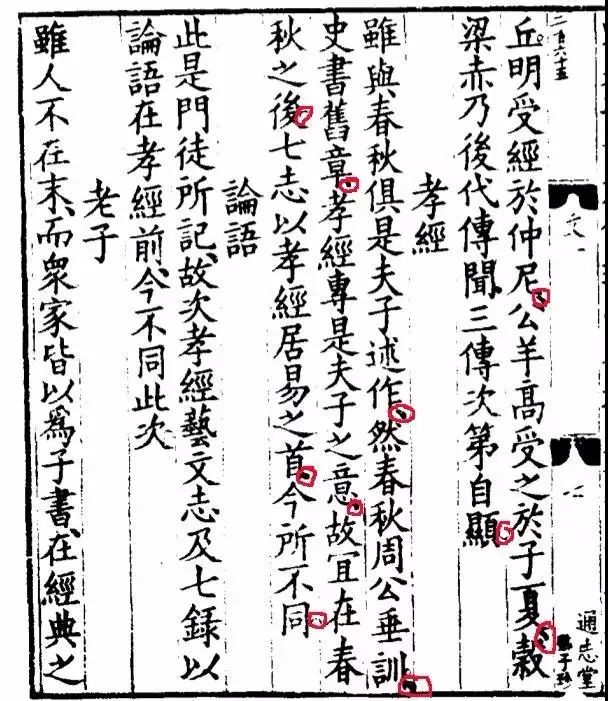

说来有趣,某种意义上,新文化运动就是从标点符号的引入才开始的,1915年胡适在《科学》杂志上发表题为“论句读及文字符号”,大谈引入西文标点符号的重要性,由此揭开白话文运动的帷幕,进而掀起了新文化运动。

*图源来源于网络

闲话少说,回到“文化主体性”这个提法,让我们先来看看一些说法。一年前闹得沸沸扬扬的北京大学燕京学堂事件,起初的提法就是要用“中国学”建构中国文化主体性,北大的常务副校长刘伟在人民网采访的时候就说:“我们现在提中国学,首先要坚持中国文化的主体性、中国问题的主体性、“中国学”学科的主体性。”著名的社会学家费孝通先生也曾经提出过文化主体性的问题,他说:“‘文化自觉’的目的不是别的,而是‘文化主体性’,即对现代化的‘自主的适应’。”

可是读完上面的话,我依旧不晓得“文化主体性”是什么意思。我们知道“主体性”是一个外来词,英文叫做subjectivity,狭义上的主体性指的是拥有意识经验的个体(individual),其中意识经验包括视角,感觉,信念以及欲望; 广义上的主体指的是有行动性(agency)的实体(entity),也就是说它能够对其他实体(一个对象)有所行动或者施加权力。

我能理解个体意义上或者行动者意义上的主体性,以及因为无法确立主体性而产生的焦虑。个体的焦虑是真实的和具体的焦虑,作为焦虑的主体,必然是有意识、有视角、有感觉、有信念、有欲望,会反思、能行动并且能为行动的后果负责,有血有肉的个体。事实上,当我们在谈论“主体性”的时候,我们首先谈论的就是这样的“个体”或者“行动者”。

“ 文化”本身不是“行动者”(agent),它没有人格,也没有意志,没有信念也没有欲望,无法行动更无法为行动的后果负责,当然也更不可能成为一个反思性的主体。 所以,把“文化”和“主体性”联系在一起就是无意义的胡话。 用“主体性”去形容“文化”是错误的“拟人化”的原始思维方式。 在文化的场域里,焦虑的主体不是文化本身,而是相互分离、各个不同的个体,是个体在反思、在焦虑他从属的这个文化到底,文化本身不反思也不焦虑。

所以,“文化主体性”这个表述,不只是一个“范畴错误”(categorical mistake),而就是毫无意义的胡话(nonsense)。

有人也许会说,所谓的“文化主体性”,并不是要把抽象的、非人格化的“文化”视为行动者。“文化主体性”还有另外一个可能的意思,就是强调文化的独立性,特别是相对异质文化挑战时的独立性。比如楼宇烈先生在《中国的品格》一书中就指出:“如果一个民族、一个国家的文化主体性失落了,那就意味着这个国家的历史中断了,它的民族精神和传统丧失了。”“现在的挑战是:我们怎样在与强势文化的交流中,保持一种清醒的文化主体意识,既汲取对方的营养,又不丧失我们自己的民族文化,维持我们在这个世界上的独立性?”

*图源来源于网络

这么一来,“文化主体性”其实就是一种修辞性的说法。背后真正的意思是想讲文化独立性的问题。这样理解的“主体性”更接近于西方哲学意义上的“实体”,substance或entity,是一种“能自己存在而其存在并不依赖于别的事物的一种事物。”我充分理解这个修辞性用法的良苦用心。从形而上学的角度出发,“主体性”或“实体”的概念可以上溯到亚里士多德的《形而上学》和《范畴篇》,但是从政治学尤其是政治的角度出发,最直接的思想资源也许来自于中国人民的老朋友,我们的近邻——朝鲜。

1955年,金日成第一次提出了“主体性思想”。1982 年3 月31 日,金正日在记念金日成七十寿辰全国主体思想讨论会上撰写了一篇《关于主体思想》的论文,其中有两句话值得一提,第一句话是:“开辟了主体时代的朝鲜革命一开始就必须自主地创造性地进行,否则就无法前进一步。朝鲜革命是以强大的日本帝国主义为斗争对象,并把反帝民族解放革命的任务和反封建民主革命的任务同时执行的艰巨而复杂的革命,是要开拓前人未走过的道路而前进的艰苦的革命”第二句话是:“民族主义者和赶时髦的马克思主义者承袭了过去导致国家灭亡了的事大主义和派别斗争的恶习,不想靠自己的力量进行革命却妄想依赖外来势力来实现独立。当时,说是在搞共产主义运动的人,各自都搞个党派为了得到共产国际的承认而奔走……”这两句话告诉我们,所谓的“主体思想”,对外强调“排他性”,不是通过“我和你”的区分而是通过“敌我之分”来确立自己的主体性或者独立性;对内强调“压制性”,通过反对一切宗派意识和个人主义来实现高度同质化的主体性。

*图源 来源于网络

分析至此,我想提出两点暂时的结论。首先,从语义学角度来说,“文化主体性”这个说法是毫无意义的胡话(nonsense),外表张牙舞爪,内涵混乱不清,使用者以其昏昏使人昭昭,这是对语言的败坏。其次,从政治的效果来说,如果是为了独立性而讲独立性,在政治力量的操纵之下,对外很有可能导致孤立主义和排他主义,对内很有可能导致压制性,这种斗争哲学是对心灵的败坏。我不认为楼宇烈先生以及其他弘扬中国“文化主体性”的学者有如此强烈的立场,但是我确信隐含在“文化主体性”表述背后的是对文化的统一性、均质化、整体性、单义性的偏爱,在特定的政治语境下,这一取向很有可能滑坡为排他性和压制性的政治后果。因此,无论是哪种意义上的“文化主体性”,我认为都不值得推崇。

2

“文化自觉”与“文化认同”

与“文化主体性”相似,“文化自觉”这个表述同样有把文化拟人化的趋势。当我们说“文化自觉”的时候,首先要问的是谁的自觉?谁有能力自觉?是那个抽象的、无人格的、没有意志也没有行动力的文化,还是身处其间的每一个个体或者群体?我认为更合乎情理的说法当然是后者而非前者。 是身处在文化中的每一个真实的个体或某些群体,从各自的视角出发,从各自的生存处境出发,去有意识地反思文化;那个抽象的、无人格的、没有意志也没有人格的“文化”本身是没有可能“自觉”的。

费孝通也滥用“文化主体性”与“文化自觉”这样的超级概念,比如前文提到的那个说法:“‘文化自觉’的目的不是别的,而是‘文化主体性’,即对现代化的‘自主的适应’。”但是撇开概念本身的不知所谓,费孝通的问题意识还是相当清晰和明确的。对费孝通来说,“所谓‘文化自觉’,是指生活在一定文化中的人,对其文化有自知之明”,这一自知之明尤其表现在“明白这一文化的来历,它的形成过程,它所具有的特色和它的发展趋势。”而搞清楚了“我们各民族的文化是哪里来的?怎样形成的?它的实质是什么?它将把人类带到哪里去?”就能够帮助我们更好地去适应现代世界和现代社会。

*图源 来源于网络

费孝通的以上论述相当的中道和不偏不倚。他并不是说,我们有了“文化自觉”就一定有了“文化自信”,或者一旦有了“文化主体性”我们就有了“文化自信”。对多数人来说,当他们谈论“文化‘主体性’”、“文化自觉”的时候,下意识地就等同于在谈论“文化自信”。但费孝通讲的“文化自觉”只是“自知之明”——也即明白我们究竟处于什么样的位置,仅此而已。由此延伸而出的究竟是文化自信、自卑还是不卑不亢,那是另外一回事。这里首先是一个事实判断,而非价值判断。

所以费孝通说:“文化自觉的提出,有助于回答怎样在传统和现代化之间找到一个接榫之处,不仅仅是除旧开新,也是推陈出新,或者温故知新”,其基本的功能或目标是“加强文化转型的自主能力,取得适应新环境、新时代文化选择的自主地位”。

我认为,以这种价值中立的方式去理解“文化自觉”,要比那种充满了斗争性的、基于敌我之分的、为了独立而独立、为了自信而自信地强调“文化主体性”和“文化自觉”,更加符合学者和知识人的本分——即首先要面向事实本身,要先搞清楚其来龙去脉,然后才能作出价值判断。

必须再次强调的是,我虽然认同费孝通谈论“文化‘主体性’”和“文化自觉”的问题意识,但并不认同他滥用“文化‘主体性’”和“文化自觉”这样的超级概念。除此之外,在处理相关问题时,费孝通还存在另外一个重大的缺点,他本人对此也做过自我批评,费孝通坦承,在过去的研究中更多偏重社会结构的分析和描述,最大的缺点是“只见社区不见人”。

我个人认为,今天的讨论从上午到现在,也存在着类似的问题:我们只谈文化不谈人!从来没有一个学者谈过具体的、活生生的、有血有肉的、有感知、有反思的人,这些人的文化认同和身份认同究竟是什么?恰恰相反,与会的学者不约而同地用“文化”这个高度抽象的、同质的、给定的概念,去遮蔽生活在960万平方公里上的千千万万个具体的个人的个体自觉和身份认同,这是今天整个讨论最大的问题。

“只见文化不见人”的一个主要原因就在于将文化做拟人化的理解,导致对“知识的分立性”与“人的分立性”的忽视。所谓人的“分立性”,完全无需从“原子主义”乃至“单子主义”的角度去夸大其负面的影响,只要每个人意识到自我的同一性以及与他人的差异性,“分立性”这个事实就已经确立。

所以我的观点是,与其说“文化主体性”,不如说“文化认同”,与其说“文化自觉”,不如说“个体自觉”。

“文化认同”是一个有意义的表述,因为它蕴含着具体的个人与抽象的文化之间的同一性(认同)关系。要想有意义地谈论“文化认同”,就必须首先谈论“个体自觉”和“个体认同”。在追问“我们是谁”之前,我们应该首先追问“我是谁”。把“我是谁”的优先性放在“我们是谁”的前面,是对“个体分立性”事实的充分尊重。这样去探讨的中国历史才“不是一根筋到底的历史”,这样去思考的中国文化才不是铁板一块的文化。事实上,正如葛兆光所指出的,“华夏/中国”的历史“不是只有一个历史,而是拥有好多个比较错的历史”,同样的道理,中国文化也一直处于开放的、多元的、异质的、流变的状态,自古如此、天经地义、大一统的一元中国文化只存在于文人的想象之中。

“文化认同”对“个体认同”的重要性毋庸置疑,但这并不意味着“文化认同”具有决定性的地位,它只是“个体认同”的一个构成性部分。除此之外,个体认同还包括政治认同以及经济地位的自觉等等要素。现代社会和古代社会的一个最大的区别就在于现代社会是一个分立化的社会,政治、经济、文化、宗教诸领域相互分离,由此导致的结果是个体认同的内涵也日趋复杂化、多元化。比如丹尼尔·贝尔就自称是“经济上的社会主义者,政治上的自由主义者,文化上的保守主义者”。这意味着一个人的身份认同(identity)是多种类型的认同的拼贴物。

3

两种“为承认而斗争”

前文曾引述金正日的一段话,其中最后一句说的是,要想确立朝鲜的主体思想,就要“放弃为了得到共产国际的承认而奔走”。这一表述让人想起了黑格尔那句著名的“为承认而斗争”。

从最粗略的角度出发,我们可以区分两种“为承认而斗争”。一种是对外的,作为整体的文化、民族或者国家的“为承认而斗争”;还有一种是向内的,作为民族国家内部的个体与个体之间的“为承认而斗争”。

光绪三十三年,西历1907年,风雨飘摇的大清王朝决议自救,颁布了《大清刑律草案》,从形式到内容引入西方刑法,引发主张西化的法理派与倾慕传统的礼教派的激烈论争。在这场论争中,法理派代表人物沈家本每每使用“此最为外人着眼之处。”的表述,这句话之所以令人印象深刻,是因为它的言外之意是如果我们不这么做的话,老外就会对我们指指点点,他们就会认为我们落后、蛮荒、不文明。这种对于外人的眼光和评价过分在意的心理恰恰是不自信的体现。梁治平在《礼教与法律》一书中,借用“为承认而斗争”这个表述来形容时人的焦虑。“这场争取承认的斗争是发生在东方衰败的传统帝国与西方新兴的现代民族国家之间,因此,对于前者而言,要求承认所意味的,就是痛苦的学习、适应和改造过程。换言之,承认所带来的,恰好不是同一性的肯定和扩展,而毋宁是自我否定,是其同一性的逐步消解。”换言之,积弱多年的大清王朝为了赢得列强的承认,不得不在政治、制度、文化各个方面改弦易辙,不惜易容或者整容,甚至如哪吒一般剔骨削肉、再造真身。如梁治平所言,清末立宪和法律移植所具有的社会和文化意义是 “导致中国社会‘文化上自我理解’的改变”。尤为可悲的是,“要求承认所获得的,很可能不是主体自我认同的确立,而是其弱化、改变乃至丧失。实际上,围绕清末法律改革发生的种种争论,根本上是出于此种因文化认同而产生的焦虑。”

*图源 来源于网络

但是问题在于,作为整体的文化、民族、种族和国家在“为承认而斗争”的过程中,往往会导致集体主义、民族主义和国家主义的后果,个人自由即使有价值,那也只是作为实现民族解放和国家富强的工具性价值而得到肯定。以赛亚.伯林在《两种自由概念》指出,在这个过程中,个体自以为在为消极自由而努力,其实却“更紧密地与团结友爱、相互理解、平等结合的需要等所有被称为社会自由的东西相关联。”吊诡的是,这种需求属于“人类深刻的需要”,因此人们会“充满激情地为之奋斗”,这种相互承认并且融为一体的感觉,导致他们宁可忍受本族的野蛮统治,也不愿接受外族的开明统治。此时个人独立与自由就被群体或社会整体的独立与解放所取代,这会造成一个非常奇特的结果:一方面人们“屈服于寡头或独裁统治”,另一方面又声称这种状况从某种意义上解放了他们。

与此相对,第二种“为承认而斗争”发生在民族国家内部的个体和个体之间,或者群体和群体之间。福山在《历史的终结与最后的人》中同样借用黑格尔的“为承认而斗争”来阐释他的观点。在他看来,历史是由人们寻求承认的需要所推动的。这种对承认的需要,是人区别于动物的根本属性。历史上的各种制度,比如奴隶制、君主制、贵族制、共产主义制度、法西斯制度等,它们也包含某种意义上的承认的形式,但都是有缺陷的。这些缺陷造成了推动历史演变的各种矛盾,进而推动了制度的更新、变迁和发展。为什么自由民主制之前的所有制度下的承认都是有缺陷的?这是因为奴隶主对奴隶、君主对臣民所需要的承认,要远远大于后者所需要的承认。这种不均衡性导致了社会矛盾。只有在理性的、平等的、互惠的个体之间所达成的承认,才是真正有意义、有价值、有生命力的承认。

自由民主制下实现的相互承认首先要求每一个个体有充分的自觉,对自己的身份有明晰的反思和认同。我不知道历史是否真的会终结于自由民主制度,但是它设想的基于自由平等的个体之间的相互承认,无疑是令人向往和值得为之奋斗的理道德想。

4

个人的主体性: 一个真实的焦虑

需要再次强调的是,我说“文化主体性”这个词是毫无意义的胡言乱语(nonsense),并不是说文化本身是毫无意义的胡言乱语。文化是有意义的,主体性也是有意义的,但把这两个词结合在一起则是毫无意义的。为什么?因为主体性这个词是外来词,它在西方哲学中的本义,就是在强调一个有感知、有反思能力的个体行动者。文化本身既不能反思也不能行动,所以我才说“文化主体性”、“文化自觉”这些表述,只是听起来好像很张牙舞爪,其实却毫无意义。作为严肃的学者,应该放弃使用这些以其昏昏使人昭昭的超级大词。但我认为“文化认同”这个说法是有意义的。因为文化认同的提法,其实隐含了具体的个人对于抽象文化的身份认同。

关于个体认同和个人的主体性,我认为不存在一个“本质主义”的理解。按照洛伦.洛马斯基的观点,个体是“筹划的追求者”(project pursuer),正是对筹划的承诺,构成了个体长时段的身份认同。具体说来,它有两个特点:第一,“筹划追寻者”的身份认同不是内在被给予的属性,而是由确认自我与目标之关联的行动所创造出来的,也就是说,个体的身份认同不是先天拥有的,而是后天赢得的。第二,个体的身份认同不是帕菲特所说的“要么全有要么全无”的关系,而是更接近于帕菲特所说的心理学上的连续性和关联性的关系,既包括人之一生的时间阶段也包括多少的程度变化。这意味着作为筹划的追求者,个人会对自己的一生做出筹划和展望,正是这个筹划和展望定了你是谁。但是与此同时,在漫长的一生中,个人会调整、修订甚至更改自己的筹划,我们经常会说一句话:“你变得不像你自己了。”洛马斯基认为这句话不是矛盾也不是修辞,而是表达出一种确信:一个人的本性的基本组成部分就在于他所接受的成为他所是的那个人的目标。洛马斯基把人刻画成筹划的追求者,与罗尔斯关于“人的两种道德能力”以及约翰.托马西关于人是“负责任的自我创制者”(responsible self-authorship)的论述,有异曲同工之处,都是给出了一个非本质主义的“人之理想”(the ideal of person)的理解,这种关于“人之理想”的理解不是一个形而上学意义上的人性论,而是一种语境化的、历史的以及政治的“人的理解”。

刘再复说,“康梁时代是‘民族-国家’意识的觉醒,‘五四’则是‘人-个体’意识的觉醒,之后还有‘阶级’意识的觉醒。三者形成中国近代思想史的主流。”回首百年中国史,不仅“救亡压倒了启蒙”,而且“平等压倒了自由”,前者意味着“民族-国家”意识的觉醒压倒了“人-个体”意识的觉醒,后者意味着“阶级”意识压倒了“人-个体”意识。毫不夸张地说,直至今日,中国仍旧没有确立起哲学意义上的个体观念,也没有出现社会学意义上的真正的个体。

个体认同的构建是一个巨大的难题,但无论其答案是什么,相比所谓的“文化主体性”以及“文化自觉”这些“虚假”的焦虑,个体认同与个人主体性毫无疑问才是“真实”的焦虑。

最后我想用两个思想实验的例子结束本文。在《正义诸元素》一书中,大卫.施密茨分别探讨了电车案例和医院案例,电车案例的内容是,一辆电车在行驶途中失控,前方有两条轨道,一条上面有一个人在走,另一条有五个人在走,请问电车应该选择哪条轨道?医院案例的内容是,一个健康的人路过医院的急诊室,里面躺了五个奄奄一息的病人,此时医生面临一个选择,他是否应该杀死这个健康的人,用他的器官去拯救那五个人?施密茨认为,虽然多数人在电车案例中选择牺牲那一个人,但在医院案例中却不同意医生杀死那一个健康的人,哪怕这可以拯救更多的人。由此得出的一个结论是,电车案例告诉我们“数量”的重要性。而医院案例告诉我们有时候重要的是“能够相信别人把我们作为独立的个体来尊重”。显然后者比前者更为重要,因为如果我们不能严肃认真地对待权利以及独立的人格,我们就不能获得正义。

施密茨曾经和前苏联的学者讨论过电车案例,当他介绍完这个案例的大概情节之后,前苏联的学者沉默了一下,然后说:“一定会有别的解决方案。”施密茨回答说:“请关注案例背后要讨论的观点,而不要想着去修改案例情节。”前苏联的学者们又沉默了一下,然后说:“我们理解,我们以前也听说过这样的话,在我们的生活中总是被告知,少数人应该为多数人的利益而牺牲。我们被告知没有别的方法。但我们被告知的这些都是谎言。永远都有别的方法!”

如果有人告诉我们,个体自觉和个人主体性的确立只可能通过文化自觉和文化主体性的确立才能真正实现,除此之外没有别的方法,我们就要坚定地告诉他们,不,永远都有别的方法!

山寨的荆轲去刺孔子

白彤东 复旦大学哲学学院

在周濂的文章中,他指出“文化主体性”是个无意义的提法,我是很同意的。我想,很多人可能会误解周濂。按我的理解,他说“ nonsense”,是在英美分析哲学传统里用这个词的。撇开这个技术细节不谈,他这么说,是想揭示很多围绕“文化主体性”问题的讨论,其实都是没有仔细的概念梳理、文本根据的大而无当的言论。更一般地讲,现在的很多文化之争、中西之争,背后的立论都是很虚的。一般有人开始谈中国/西方文化如何如何,中国/西方人如何如何,中国/西方哲学如何如何,我就会开始干干一些更有意义的事情,比如看看微信。

当然,“文化主体性”这个概念上不严谨(分析哲学的说法里会称之为“nonsense”)的说法背后,其实有一个可以理解的问题,即中国文化的地位问题。周濂应该是理解这个隐含的问题的。但他认为,文化上为了独立而独立,会导致对内压制、对外排斥的结果。对此,我也很赞同。这一点上,毫不客气地讲,现在很多做儒学的人,像蒋庆,确实有这样一个倾向:我们是中国人,中国人要有一套自己的东西,西方人的那套是在西方文化的基础上适用的,我们要以我们的文化建立起自己的制度。这种倾向背后的排斥情绪很强烈。

但是,第一,以我个人经历来讲,在中国号称是自由派而对儒家缺乏基本理解而肆意中伤的人,远远超过儒家里对自由宪政排斥的人。儒家里我认识的多数人是拥抱自由宪政的,而我认识的自由派中多数人是对中国传统持极端拒斥态度的。也就是说,当代强调儒家价值的人,颇有些是不那么排外的。并且,一些儒家的排外,可能恰恰是那些排斥儒家的反传统主义者(包括一些自由派)给刺激出来的。这个反传统的根源,可以一直追到新文化运动和“五四”,那个要打倒“孔家店”的五四。为什么要打倒“孔家店”?背后有一个原因是因为中国在器物和制度上的变革(洋务运动和戊戌变法)都搞不成,而日本人却搞成了。有些人就因此得出结论,这是因为日本脱亚入欧了。所以我们也要把自己的“孔家店”都给掘掉。在他们眼里,中国的一套东西是特殊的文化,更是特殊的坏文化。只有把这套坏文化去掉以后,才能拥抱西方的先进文化,在此基础上接受民主和科学。直到80年代乃至今天,还是有人坚持这种中国文化阻碍民主的论调,甚至要让基督教拯救中国。后来对这种极端的反传统的一种反动,即辩护我们的传统文化不是坏文化是好文化。有些人甚至走向了以“文化主体性“为名的排外的极端。但是,这种中国文化或者儒家的“原教旨主义”背后的根本出发点,恰恰是新文化以来反传统者对儒家的矮化(将其矮化成中国特殊文化)。

与此不同,港台新儒家倒是有把儒家当成普适性的。但是,他们的主流的背后仍然是一种简单的刺激-反应模式。“五四”的主流是说中国的传统文化是坏文化,去掉传统文化才能有民主科学。牟宗三就说,不是,我们儒家的“老内圣”(即儒家的心性之学)是好的,因为它能开出“新外王”,即民主和科学。所以将中国文化当成特殊于中国人的文化,或是号称儒家可以开出民主与科学,这两种立场表现出来的“中国文化主体性”,是被“五四”对中国文化的批判逼出的反应。

第二,周濂提到文化自觉是要了解我是谁,在了解我是谁的问题上,儒家可以起到一定作用。这次会议里也有人提到熊十力能打动他的内心。诸如此类都是自由派里对儒家比较温和的一种看法。即认为儒家(如同现在朝阳区很多的仁波切一样)对有些人的心灵还是有点儿好处的,因此儒家作为一套特殊的安顿身心、安身立命的东西,可以保留下来。言下之意,你们儒家自己玩自己的,但是不要玩我们。也就是说儒家在现代这个多元体系里只是其中一元。这是现在很多声称同情儒家的自由主义者对儒家的理解。

*图源 来源于网络

但这种把儒家理解成一小撮人的信仰体系,恰恰也是“五四”以来的反传统的结果。因为“五四”以前,儒家一直以为自己是普世的,有一套全面的政治制度安排。你可以说这套安排不好,你不接受,但不能说我这套安排只能限制于一个特定的人群。孔子、孟子谁也没有说过,他的那套儒家思想只适用于鲁国人或邹国人。恰恰相反,孔子说要搬到九夷去住,虽然这是蛮夷之地,但是“君子居之,何陋之有”。也就是说,他认为他的那套东西连蛮夷这样没有文明的人也可以接受。所以本来儒家的这套东西,有很强的普适性、政治性层面,但“五四”以来自我矮化成一套有文化特殊性的东西。对这种倾向我是非常不接受的。

第三,反传统的新文化与五四,如这个会议的一些论者注意到的,破有余,但立不足。引领欧洲走向现代的启蒙运动,其中有很多有原创思想、甚至体系性的思想家(如果我们把法国、德国、英国(苏格兰)的广义上的启蒙运动都算进来的话)。但是,新文化与五四运动本身,并没有什么有原创思想的哲学家。我想,其原因,也很简单,就是新文化与五四无非是一场山寨运动,以为把西方有的都搬过来就行了,用西方的体系来启中国的蒙。既然是 “山寨”工作,那么没有自己的体系与原创思想,也就不足为怪了。

*图源 来源于网络

但是,即使是山寨运动,它山寨的并不好。因为它对病的诊断就有问题,请来的医生也不是个好医生。关于这一点,让我先回到周濂所说的一个关键,就是他说的个体解放与自我认同。这很激动人心,但首先,这种“解放”的观念是真的每个人都需要的吗?尼采就讲过这种观点,这种个性的解放可能对上等人来讲是可欲、可追求的东西,对一般人来讲它是个负担。美国有学者研究发现,那些在知识分子和中产阶级中流行的摇滚乐中,“自由“总是跟好事情联系在一起。但在穷人听得多的乡村音乐里面,“自由”总是跟不幸相伴。也就是说,真正的个人自由是真的每个人都要去追求的价值,还是少数的精英、知识分子、中产阶级接受的价值?

并且,更重要的是,哪怕是个人的一种觉醒,也需要他者的引导和社会的影响。对个体的消极自由的保护,也需要一个社会的安排。英国革命获得成功的一个很重要的因素,就在于它不是一个彻底跟传统决裂的革命,它保留了很多封建贵族的东西,让封建贵族和王权去制衡。这是孟德斯鸠和受他影响的伯克与托克维尔都深深地认识到的。他们也因此发展出了一套深刻的政治变革理论。

但是,新文化与五四山寨西方,没有去山寨英国宪政的成功经验,没有去学习和体会孟德斯鸠、伯克、托克维尔的理论与现实观察,却去学习了大革命、大屠杀、大动荡的法俄革命传统。他们革命的对象,本来是专制。但是他们却去打倒中国传统社会制衡皇权的孔家店。当然,这种有病乱投医的作法,并不始自新文化。我觉得中国近代以来,对传统做得最糟糕的一件事,就是1905年废除科举。把士绅的上升渠道给压制住了,于是这帮读书人没事干,就天天瞎编理论去闹事。如果给他们一个上升渠道,有一个温和改革的话,也许中国不会成为现在这个样子。先是废科举,然后“五四”打倒孔家店,使得中国历史上士权对皇权的限制、对皇太子的教育、整个官僚体制的安排、县以下的乡村自治,所有这些对专制的制衡手段一一失效,于是只剩下专制。1949年以后搞土改,更是把最后的乡绅都杀光了,而文革完成了对最后的精英的清洗。所以从这个意义上来看,“五四”想要让人个性解放,这一说法很好听。但它通过种种反传统的做法,打倒了社会的中间/中坚阶层(官僚/士大夫与乡绅)。虽然皇帝不再,但现在是一盘散沙的“自由”和“平等”的个人。正如孟德斯鸠早已预见到的,这种极端平等、没有中介力量的个人,是走向最专制、最奴役的社会的最好土壤。新文化与五四,为左派和右派共同奉为先祖。这一看似吊诡的现象背后,可能隐藏着一个深深的道路。恰恰是自由派所歌颂的新文化与五四的个性解放出来的极端的个人,为左派所歌颂的列宁主义政党提供了最好的条件。因此,作为五四的子孙的左右两派,尽管好像斗得你死我活,可能是互为表里,而他们同为(中国)传统与自由的共同敌人。与此相对,如果我们能够保留传统中那些看似让个体没有那么自由去“任性”的制度,反而我们最能保证个体的消极自由。保护传统,就是保护自由。

*图源 来源于网络

因此,新文化与五四的弄潮儿本来是要杀死专制,却去打孔家店。借用中国当代自由主义者秦晖的说法(但我下面的说法并不跟他的说法完全一致),他们是本想做刺始皇(专制)的荆轲,但他们刺的却是孔子。到了 八十年代,反传统又甚嚣尘上,至今不衰。其一部分是延续了新文化运动的荆轲刺孔子的荒诞作法。还有一部分,不敢刺新秦王,就拿老孔子说事。并且,有些刺孔的,不只是指桑骂槐,更是犬儒,对现实不满,但只敢跑到自己人扎堆的地方骂骂儒家,最多是秦舞阳刺孔子。并且,有些人并非如秦晖所说,假戏真做,而是真分不清楚,批评传统,以浇现实之块垒。但现实之块垒,可能恰恰是百多年反传统的恶果。

这百多年反传统的悲剧与闹剧,该收场了。新文化运动已经百年,就让它百年了吧!

原载《知识分子论丛》第14辑,上海人民出版社2016年版

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”