刘茜:论苏洵的经史观及苏辙《春秋集解》的阐释特征

独家抢先看

《春秋》的“经”“史”性质问题是《春秋》学史上的重大议题,历代治经者对《春秋》经史性质的判定决定着《春秋》学的发展方向。北宋时期,蜀学一派的代表人物苏洵、苏辙对《春秋》学发展中存在的种种弊端作了深刻的反思,从理论和实践上对前代《春秋》学进行了重大改造。苏洵发前人之未发,提出了全新的经史观,重申了《春秋》经史兼具之属性。苏辙阐扬其父思想,在其《春秋集解》中采取了经史相结合与以史求证的阐释方式。苏氏父子的《春秋》学思想对后世《春秋》学以及经史观的发展产生了深刻的影响。

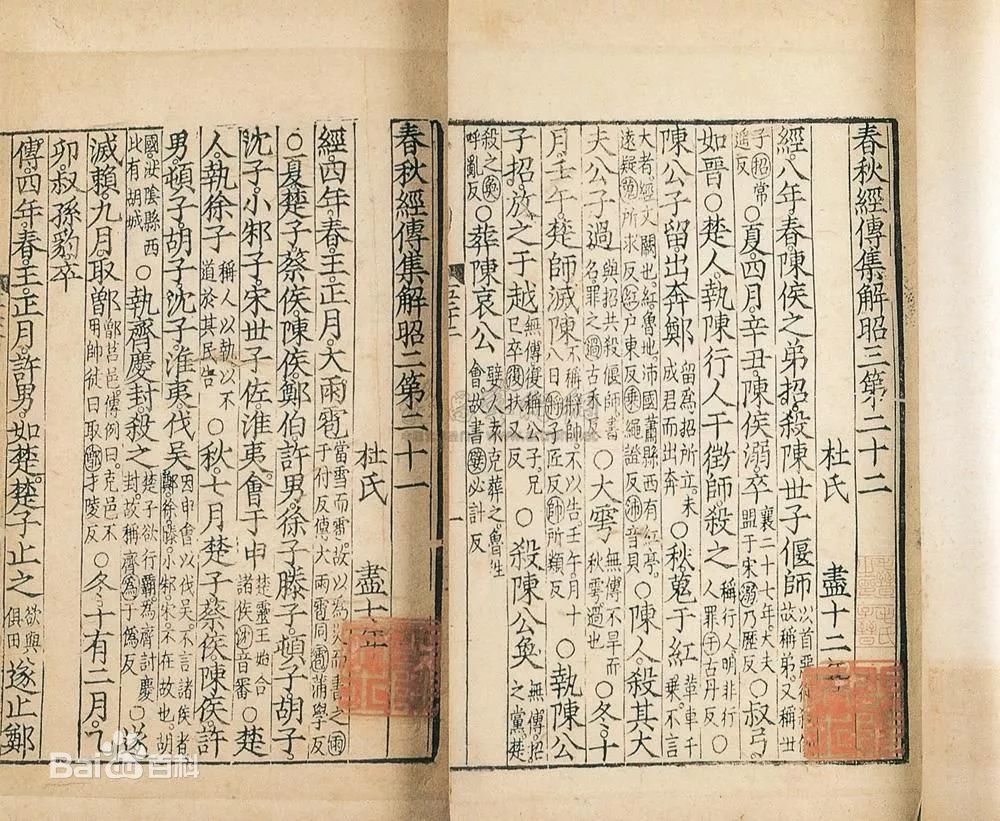

《春秋集解》

一、前儒对于《春秋》“经”“史”性质问题

的态度

《春秋》至迟在战国之时已成为儒家阐扬其政治理想与政治主张的“六经”之一,同时,《春秋》又是一部史书,其书以鲁国十二公为序,记载了鲁隐公元年至鲁哀公十四年间的史实。孟子云:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作。晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。其事则齐桓晋文,其文则史,孔子曰:其义则丘窃取之矣。”(见杨伯峻,1960年,第192页)又云:“《春秋》,天子事也。是故孔子曰:知我者其惟《春秋》乎!罪我者其惟《春秋》乎!”(同上,第155页)这里明确指出《春秋》本为鲁国史书,孔子据史修经,而寓微言大义。因此,早在先秦时期,《春秋》便被认为兼具经史之属性。

西汉之时,经学得到迅速发展。武帝立五经博士,“《书》唯有欧阳,《礼》后,《易》杨,《春秋》公羊而已”(班固,第3620-3621页),专以阐发义理为务的《春秋公羊》学被立为了通经致用、以施教化的官学。《史记·儒林列传》云:“汉兴至于五世之间,唯董仲舒名为明于《春秋》,其传公羊氏也。”(司马迁,第3128页)董仲舒的《春秋公羊》学在西汉盛极一时。董仲舒站在经学家的立场指出,孔子修《春秋》的目的乃是借历史事实昭示合乎统治秩序的政治大纲。董氏这一观点的提出,凸显了《春秋》作为“经”的性质。董仲舒解《春秋》也重于微言大义的发挥,而《春秋》载史的意义则被忽视。西汉一朝,《公羊》最盛,《穀梁》次之,《左传》之学仅在平帝时立于学官。东汉光武帝仍尊《公羊》。章帝之后,《左传》之学出现了明显的复苏之势,但其中原因更多的是其与《公羊》《穀梁》同样具有圣人垂教后世的微言大义,而其在解《春秋》中所具有的史学价值并未受到真正的重视。

值得一提的是,孔子据史修经的精神虽未在汉代经学领域中得到全面阐扬,但在汉代史学领域尤其是在司马迁的《史记》中得到了继承与发展。司马迁效《春秋》作《史记》(见《史记·太史公自序》),其“考之行事”的实录精神与于史载中寓王道思想的政治理念正是对孔子《春秋》经史之性的继承。清代章学诚曾赞曰:“史迁绝学,《春秋》之后,一人而已。其范围千古、牢笼百家者,惟创例发凡,卓见绝识,有以追古作者之原,自具《春秋》家学耳。”(见叶瑛,第430页)

继汉之后真正将《春秋》作为史书对待,并在解经中实践这一思想的是晋代的杜预。他在《春秋左氏传序》中说道:

《春秋》者,鲁史记之名也。……仲尼因鲁史策书成文,考其真伪,而志其典礼,上以遵周公之遗制,下以明将来之法。其教之所存,文之所害,则刊而正之,以示劝戒。其余则皆即用旧史,史有文质,辞有详略,不必改也。(杜预注、孔颖达疏,第3-13页)

杜预开宗明义地提出了《春秋》为鲁史、经承旧史等说法,明确了其作为“史”的性质,使《春秋》的阐释由微言大义转向了史实层面。而对《春秋》性质的评定,也决定着治经者对“三传”的取舍。杜预注经采取了尊《左》而诋《公》《穀》的做法。杜预认为“左丘明受经于仲尼”且“身为国史,躬览载籍”(同上,第14页),故左丘明乃孔子嫡传弟子,而《左传》才是真正的解经之作。杜预将《左传》抬至极高位置,甚至遇到经传不合之处,宁可疑经,也不非《左》。杜预治《春秋》虽在很大程度上纠正了汉代《春秋》学空言大义、不重史实的弊端,但又不免走向了“强经以就传”的另一极端。杜预的《左传》之学在两晋南北朝到唐代前期五百年间始终居于主流地位,其影响不可谓不深。

到了中唐时期,《春秋》学的发展出现了新的趋向。陈商对杜预的《春秋》学思想提出了异议,他认为《春秋》与《左传》旨意完全不同,孔子修《春秋》旨在扬善恶、明礼法,故其在本质上应归于“经”;而丘明著《左传》则旨在修职官、存史实,故其应归于“史”。陈商认为杜预并未对《春秋》的“经”“史”性质作严格的区分,而是将《春秋》完全视作了“史”。他批评了杜预尽弃《公羊》《穀梁》,甚至以《左传》代替《春秋》的做法。(见陶宗仪编,第5册,第2274页)

此后的啖助、赵匡、陆淳在《春秋》的“经”“史”问题上基本沿袭了陈商的观点。

孙复是北宋前期最为重要的《春秋》学者,其治经取向则在于阐发《春秋》的“尊王”大旨,他在《春秋尊王发微》中指出:“孔子之作《春秋》也,以天下无王而作也,非为隐公而作也。然则《春秋》之始于隐公者,非他,以平王之所终也。”(见景印文渊阁《四库全书》第147册,第3页)孙复对经义的阐发也主要落在了“尊王”二字,如《春秋尊王发微》在解“元年春王正月”中指出:“《春秋》自隐公而始者,天下无复有王也。夫欲治其末者,必先端其本;严其终者,必先正其始。元年书王所以端本也,正月所以正始也。”(见景印文渊阁《四库全书》第147册,第3页)倘与“尊王”不相符合,即使是史实,孙复也会多作曲解甚或弃而不用。孙复对《春秋》旨意的揭示及其治经之法表明其是将《春秋》完全视为了“经”而非“史”。当然,孙复的这一治经取向与北宋时期社会政治环境及理学的兴起也有直接的关系,但他对《春秋》经史性质的判定也最终导致了其《春秋》学走向了逞意说经的极端。

二、苏洵的经史观

北宋时期,苏洵成为蜀学一派的代表人物,其在经学上也颇有造诣。面对前儒治《春秋》所存在的弊端,苏洵对经史问题作了深入的理论探讨,他的经史观集中见于其《杂论》篇。苏洵在文中发前人之未发,提出了经史“义一”“体二”及“用相资”的观点。

在《杂论》中的“史论(上)”部分,苏洵首先提出了经史“义一”的观点。他说:

史何为而作乎?其有忧也。何忧乎?忧小人也。何由知之?以其名知之。楚之史曰《梼杌》。梼杌,四凶之一也。君子不待褒而劝,不待贬而惩,然则史之所惩劝者独小人耳。仲尼之志大,故其忧愈大。忧愈大,故其作愈大。是以因史修经,卒之论其效者,必曰:乱臣贼子惧。由是知史与经皆忧小人而作,其义一也。(《三苏全书》第6册,第212页)

苏洵指出,先贤修经作史皆出于忧世情怀。史可以惩劝小人,有小义;经可以惩戒乱臣贼子,有大义。但无论是大义抑或是小义,经史皆具有惩恶扬善、矫正时弊之“义”,故二者“义一”也。苏洵这里所谓的孔子“因史修经”,指的应是孔子作《春秋》一事,此言已道明《春秋》既是史亦为经的双重属性,而这一认识也是对先秦《春秋》学思想的回归。

当然,苏洵也并非认为经史之间毫无分别,他认为,二者在文体形式上具有明显的不同。苏洵说:“其义一,其体二,故曰史焉,曰经焉。大凡文之用四:事以实之,词以章之,道以通之,法以检之。此经、史所兼而有之者也。虽然,经以道、法胜,史以事、词胜。”(同上)苏洵指出,文章一般具备四个组成要素:事、词、道、法。经、史均兼具这四个要素,但其侧重点又各有不同。“经”侧重于道与法,“史”侧重于事与词,其文体也表现出不同的特征,此即为“体二”。可见,在事、词与道、法上的不同侧重应是判断经史文体类别的根本依据。苏洵在此从文体角度对经史作了细微的区分,体现出他文学家兼经学家的独特视角。

苏洵进而以“六经”为例说明了经史不同的文体特征。他说:

夫《易》《礼》《乐》《诗》《书》,言圣人之道与法详矣,然弗验之行事。仲尼惧后世以是为圣人之私言,故因赴告策书以修《春秋》,旌善而惩恶,此经之道也。犹惧后世以为己之臆断,故本周礼以为凡,此经之法也。至于事则举其略,词则务于简。吾故曰:经以道法胜。史则不然,事既曲详,词亦夸耀,所谓褒贬,论赞之外无几。吾故曰:史以事词胜。(同上)

苏洵认为,《易》《礼》《乐》《诗》《书》皆是经,其在文体上胜于道、法却又疏于事、词。由于“经”之道、法的阐发未能与具体史实结合起来,故易生臆断之弊。而圣人修“史”又往往侧重于叙事的详尽与用词的铺排,于其褒贬大义则又少有论及,故“史”胜于事、词却又疏于道、法。在这里,苏洵特别指出,《春秋》在文体上具有与其他“五经”明显不同的特征。苏洵认为,孔子因史而修《春秋》,正是为了弥补经史之缺漏。《春秋》本为“史”,但孔子加之以道与法,遂使《春秋》成为了“经”。故《春秋》兼有经史之优点,既寓道、法,又能“验之行事”。当然,孔子也对《春秋》的文体作了改造。“史”本胜于事、词,但为使“经”之道、法不被“史”之事、词蒙蔽,故孔子修《春秋》“事则举其略”“词则务于简”。在苏洵看来,“六经”中,唯《春秋》兼具经史之双重属性,也兼具二者之优点,而其在文体上也表现出不同于纯粹的“经”或纯粹的“史”的特征。苏洵对孔子修《春秋》的看法与汉代司马迁的观点是一致的,《史记·太史公自序》载曰:

上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉?”太史公曰:“余闻董生曰:周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之,孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。子曰:我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。”(司马迁,第3297页)

司马迁站在史学家的立场指出孔子据史修经而使《春秋》具有了既寓道与法,又能“见之于行事”的双重优点。

苏洵对经史所存弊端的原因作了深入的分析,他认为,经史各自的弊端乃是由二者不同的文体特征所决定的。苏洵说:

经或从伪赴而书,或隐讳而不书,若此者众,皆适于教而已。吾故曰“经非一代之实录”。史之一纪、一世家、一传,其间美恶得失固不可以一二数。则其论赞数十百言之中,安能事为之褒贬,使天下之人动有所法如《春秋》哉?吾故曰“史非万世之常法”。(《三苏全书》第6册,第213页)

“经”是用来施以教化的,故不免存在虚美与曲笔,这些笔法虽不尽与史实相符,但却适于教化之用,因此“经”不可等同于“史”。“史”是用来记录历史事件的,其间对美恶得失也有论及,但因其以记事为主,往往就事而发议论,故其论赞之语很难作为普遍的道德标准来加以推行,因此也不可将“史”等同于“经”。

苏洵指出,经史必须交相为用方可弥补缺漏。他说:“经不得史,无以证其褒贬,史不得经,无以酌其轻重;经非一代之实录,史非万世之常法。体不相沿,而用实相资焉。”(同上,第212页)又说:“使后人不知史而观经,则所褒莫见其善状,所贬弗闻其恶实,吾故曰:经不得史,无以证其褒贬。使后人不通经而专史,则称谓不知所法,惩劝不知所祖。吾故曰:史不得经,无以酌其轻重。”(同上)苏洵指出,经必须以史作为依据,才可使褒贬得到证实而不流于主观;史也必须结合经的内容,方可昭示史实所隐含的大义。所以,经与史虽在“体”上不同,但在“用”上,二者却又互为补充。在苏洵看来,经与史的关系犹如“规矩准绳”与“器”的关系:“夫规矩准绳所以制器,器所待而正者也。然而不得器则规无所效其圆,矩无所用其方,准无所施其平,绳无所措其直”,“史待经而正,不得史则经晦。”(同上,第213页)在这里,苏洵所谓经史“用相资”其实是就治经的实践层面而论的,即是说在治经过程中应当采取阐发义理与发掘史实相结合的研究方法。

苏洵经史“用相资”观点的提出无论对经学还是对史学的发展皆具有重要的意义。从西汉武帝开始,经学取得独尊地位,其与史学也逐步走上分离的道路。魏晋荀勖等创立四部,经史正式分门别类。“经”被视为施以教化的经世之大典,“史”则成了记录事件的文字载体。从汉代到宋代,治经者多不论史实,而治史者又往往不涉义理。苏洵强调阐发义理与发掘史实相结合的研究方法无疑是对传统学术的重大改造。而在经学居于主流且义理之学盛行的宋代,“诸儒讲求心性,惧门弟子之泛滥无所归也,则有诃读史为玩物丧志者”(见王树民,第885页),因此,苏洵对于治经中史证重要性的强调,更具有积极的学术意义。不仅如此,苏洵也对后世经史观的发展产生了深远的影响。南宋叶适提出“经,理也;史,事也”,“专于经则理虚,专于史则事碍而不通”(《叶适集》,第221页),元代郝经提出“治经而不治史,则知理而不知迹;治史而不治经,则知迹而不知理”(见景印文渊阁《四库全书》第1192册,第209页),这些观点皆与苏洵的经史观存在一脉相承之处。而明代王阳明的“以事言谓之史,以道言谓之经。事即道,道即事”(王阳明,第28页)以及清代章学诚的“六经皆史”(见叶瑛,第1页)等可谓影响甚巨,但从其所强调的经史之间的互通性而言,其与北宋苏洵经史观之间也存在明显的继承与发展的关系。如章学诚曾在《丙辰札记》中论及苏洵的《史论》:“孟子言《春秋》之作,则云其事齐桓晋文,其文则史,孔子曰其义某窃取之。然则事辞犹骸体也,道法犹精神也。苟不以骸体为生人之质,则精神于何附乎?此亦止就《春秋》而言,为苏氏所论及者耳。六经皆史,则非苏氏所可喻矣。”(《章学诚遗书》,第388页)章学诚虽不赞同苏洵对经史文体所作的区分,但在对《春秋》经史性质的判定上,其对苏洵的观点还是十分认可的。而从这一意义上说,章学诚的“六经皆史”说也正是对苏洵《春秋》经史观的进一步发展。今天看来,章学诚的“六经皆史”说虽对清代乃至后世学术产生了深刻的影响,但苏洵对经史的区分也未必不是一种更为客观的看法,如蒙文通先生就曾主张经史分途,批评“六经皆史之谈,显非谛说”,且“既暗于史,尤病于史”。(《蒙文通文集》第1卷,第21页)再就苏洵对《春秋》学的影响而言,从董仲舒到杜预再到孙复,儒者往往将《春秋》的经史性质裂为两橛,对《春秋》的阐释也出现了重史轻经或重经轻史的弊端。苏洵对《春秋》经史文体性质的判定及其所提出的经史“用相资”的治经之法实际已从认识论与方法论上对传统的《春秋》学思想作了重大改造。在苏洵看来,由于《春秋》兼具经史之双重属性,故对《春秋》的阐释也应从“经义”与“史实”两个方面入手,方可使《春秋》所载史实中包含的义理得到昭示,也可使《春秋》的微言大义得到史实的证明而不流于空疏。

三、苏辙《春秋集解》的阐释特征

1.经史相融的阐释方式

苏洵的经史观对苏辙产生了深刻的影响。苏辙作《春秋集解》,同样认为《春秋》兼具经史双重属性,并继承了其父经史“用相资”的观点。苏辙认为,《春秋》实为“推王法以绳不义”的“经”,但与此同时,苏辙也十分强调《春秋》作为“史”的特性。他说:“故凡《春秋》之事当从史。”(《三苏全书》第3册,第17页)又说:“时人多师孙明复,谓孔子作《春秋》略尽一时之事,不复信史,故尽弃三《传》,无所复取。”(同上,第13页)对于《春秋》经史性质的认识,决定了苏辙在治《春秋》时采取了阐发义理与发掘史实相结合的阐释方式。而在对《春秋》传注的取舍上,苏辙不仅批评了孙复将《春秋》视作纯粹的“经”而尽弃“三传”的做法,也否定了杜预将《春秋》视为完全的“史”而独标《左传》的做法。他说:“至于孔子之所予夺,则丘明容不明尽,故当参以公、穀、啖、赵诸人。然昔之儒者各信其学,是而非人,是以多窒而不通。”(同上)为使《春秋》之“经义”与“史实”融通,苏辙对《春秋》“三传”乃至其他传注采取了杂取众家、择善而从的态度。苏辙的经史观也在其《春秋集解》中得到了具体的实践。

如:《左传》注《春秋》隐公元年“春,王正月”曰:“元年春,王周正月,不书即位,摄也。”(杨伯峻,1981年,第9页)《左传》在此仅据史直书,不涉义理。而《公羊》则认为,经不书隐公即位,乃是经过了孔子的笔削,而寓于其中的微言大义便是“成公意也”。《公羊》解释说:按照旧制“隐长又贤,何以不宜立?立适以长不以贤,立子以贵不以长。桓何以贵?母贵也。母贵则子何以不贵?子以母贵,母以子贵”,故即位的不应是隐公而应是桓公。但其父惠公娶仲子为夫人的做法本为不合礼之举,按照婚娶之制,隐公之母的地位应高于仲子,因此即位的又应是隐公而不应是桓公。而隐公因桓公尚幼,虽已即位,却有让位之心。《公羊》认为孔子笔削之意在于成全隐公的想法。《穀梁》也与《公羊》持同样观点,认为经不书即位,乃孔子笔削,其意同样在于“成公志也”。但对于“成公志”的原因,《穀梁》却作了不同于《公羊》的解释。《穀梁》认为,惠公本不欲取隐为公,欲以桓为公。隐公虽即位,但也打算成全父亲的遗志欲让位于弟桓。按照《春秋》之大义,隐公的这种想法并不值得声张,那么,孔子何以要“成公志”呢?这是因为桓公后来弑君的行为相较于隐公的想法,其恶又甚,故孔子采取了扬隐抑桓的笔法。

而苏辙的《春秋集解》则首先从史实的角度对隐公、桓公的身世作了详细的交代,并认为隐公虽立,但并未即位,因此经文不书即位并非夫子笔削而是据史而书。《集解》曰:“惠公娶于宋,曰孟子,卒。其媵声子,生隐公。又娶于宋,曰仲子,生桓公而惠公薨,隐公立而奉之,是以未尝即位也。”(《三苏全书》第3册,第15页)苏辙此处完全采用了《左传》的说法,但也并不仅仅停留于史实的叙述,同时也对经文所包含的义理作了重新的阐发。注文中,苏辙首先对《公羊》《穀梁》之说予以了驳斥。苏辙指出,按照《公羊》的说法,孔子是主张隐“自立而奉桓”的,但这在苏辙看来却是对孔子之意的曲解,隐“自立而奉桓”是不合礼制的。苏辙进而对《穀梁》的观点进行了批驳,指出照《穀梁》的观点,孔子的笔削之意应当是主张隐公废桓而自立,《穀梁》的观点也是不合礼之说,当然也是对孔子之意的曲解。在苏辙看来,隐公、桓公地位的争议是因为惠公的违礼之举造成的,惠公以夫人的名义娶仲子,其子桓也理应为嫡,那么隐公自立以待桓成人,再归位于桓的做法就会引起宫廷祸乱。应该如何处理这种关系呢?苏辙认为,隐应当立桓公,但由自己来辅助桓公处理政事,等到桓公成人之后,再将处理政事的权力归还于桓公,这样就可以做到既合乎礼制,又使祸患得以避免。按照苏辙的观点,经不书即位是对史实的如实记录,若要从经文包含的微言大义来看,苏辙认为《春秋》对隐公的做法是持否定态度的。

通过以上分析可以看到,苏辙一方面对经文所包含的史实作了详细的交代与补充;另一方面,又对经文所蕴含的微言大义予以了揭示。在处理“三传”的问题上,苏辙对《左传》传“史”的价值给予了充分的肯定,对《公》《穀》所传的“义理”则作了进一步的辨析,并对经文的微言大义作了重新的阐发。可见《春秋集解》具有明显的“经”“史”相融的阐释特点。而这种从“经”与“史”两个角度揭示《春秋》的内涵也构成了《春秋集解》最为基本的阐释方式。

2.以史求证的解经指导思想

为了更为客观、准确地揭示《春秋》的“经”“史”之义,苏辙《春秋集解》在裁夺“三传”乃至《春秋》经文时,则又采取了以史为据的解经指导思想。

北宋之前,对《春秋》“史”的性质给予充分肯定并将《左传》提高到独尊地位的应是杜预。苏辙在对《春秋》载史性质的判定上,与杜预不无相似之处。苏辙云:“故凡《春秋》之事当从史。”(同上,第17页)对于《左传》的史料价值,苏辙也尤为重视,他说:“左氏史也,《公羊》《穀梁》皆意之也。”又说:“事之不可以意推者,当从史。左氏,史也。”(同上,第31页)但与杜预不同的是,苏辙并不将《左传》视作不刊之论,而是对其所传史实采取了以史求证的态度,并对其记史上的谬误也直指不讳。如《左传》注隐公三年“夏四月辛卯,君氏卒”曰:“夏,君氏卒。——声子也。不赴于诸侯,不反哭于寝,不祔于姑,故不曰薨。不称夫人,故不言葬。”(见杨伯峻,1981年,第26页)左氏认为经不书“薨”的原因是“不赴于诸侯,不反哭于寝,不祔于姑”,不书“葬”的原因在于“不称夫人”。苏辙对此则作出了完全不同的解释,《春秋集解》曰:“声子也。隐公将不终为君,故不称夫人。不称子氏而称君氏,何也?哀公之母曰姒氏卒,哀未君也。隐既君矣,不称子氏而称君氏,著其君也。”(《三苏全书》第3册,第19页)苏辙结合哀公母姒氏卒的事例指出,不书声子为夫人的原因是隐公并未终其君位,但隐公也曾为君,因此将声子卒称为君氏卒。

由于《春秋集解》采取了“经”“史”结合的阐释方式,故苏辙也注重发挥《春秋》的微言大义,其对《公》《穀》的内容也多有借鉴。但苏辙也不赞成《公》《穀》对经义的主观发挥,他更强调在以史为据的基础上阐发义理。《春秋集解》中,苏辙对《公》《穀》的臆测之说作了大量的辩驳与校正。如:《隐公三年》经曰:“夏,四月辛卯,君氏卒。”《左传》注曰:“夏,君氏卒。——声子也。”(见杨伯峻,1981年,第26页)《公羊》注曰:“尹氏者何?天子之大夫也。其称尹氏何?贬。曷为贬?讥世卿,世卿非礼也。外大夫不卒,此何以卒?天王崩,诸侯之主也。”(见杜预,第44页)《穀梁》注曰:“尹氏者何也?天子之大夫也。外大夫不卒,此何以卒之也?于天子之崩为鲁主,故隐而卒之。”(同上)《春秋集解》在此采用了《左传》的说法,认为君氏应指声子,也即隐公之母。那么,既然哀公之母卒,经曰“姒氏卒”,隐公之母卒,经何以不称子氏而要称君氏呢?

《春秋集解》指出:“哀公之母曰姒氏卒,哀未君也。隐既君矣,不称子氏而称君氏,著其君也。”苏辙批驳了《公羊》《穀梁》将“君氏”视为“尹氏”的说法,认为二说与史实不相符合。他指出:“王子虎、刘卷皆天子之大夫也,其卒未尝不名。使尹氏尝为诸侯主矣,则将名之。其曰尹氏而不名,非尹氏也,盖君氏也。”(《三苏全书》第3册,第19页)可见《公》《穀》之说不妥。

苏辙解经之时不仅以史考证《左传》《公羊》《穀梁》的正误,甚至对《春秋》经文的错误也直指不讳。《左传》注襄公七年“郑伯髠顽如会,未见诸侯。丙戌,卒于鄵”曰:

郑僖公之为大子也,于成之十六年与子罕适晋,不礼焉。又与子丰适楚,亦不礼焉。及其元年朝于晋,子丰欲诉诸晋而废之,子罕止之。及将会于鄬,子驷相,又不礼焉。侍者谏,不听;又谏,杀之。及鄵,子驷使贼夜弑僖公,而以疟疾赴于诸侯,简公生五年,奉而立之。(见杨伯峻,1981年,第953页)

《左传》认为郑伯在做太子时,对子罕、子丰无礼,即位之后,又不礼于子驷,侍者谏而不受,反杀侍者。子驷积怨于心,伺其往会诸侯,行及于鄵时,遣刺客弑之,并以疟疾赴告诸侯。可见,《左传》认为郑伯死于被弑。《公羊》也持相同的看法,曰:“鄵者何?郑之邑也,诸侯卒其封内,不地,此何以地?隐之也。何隐尔?弑也。孰弑之?其大夫弑之。”(见杜预,第344页)《穀梁》也认为郑伯死于被弑,曰:“郑伯将会中国,其臣欲从楚,不胜其臣,弑而死。”(同上)可见“三传”均认为郑伯死于被弑。苏辙在对这段经文的注释中采用了“三传”的说法,明确指出郑伯死于被弑。《春秋集解》曰:“郑伯如会而名,何也?名其卒也。郑伯将会于鄬,子驷相,郑伯不礼焉,子驷使贼弑之,而以疟疾赴于诸侯。”(《三苏全书》第3册,第110页)那么郑伯既死于被弑,经文又何以书“卒”呢?苏辙认为,《春秋》书“卒”不书“弑”的原因在于《春秋》从“赴告”。《春秋集解》曰:“然《春秋》从而信之,何也?君子不逆诈、不亿、不信,可欺以其方,不可罔以非其道也。彼以是告我,我从而书之,何病焉?世之治也,内有公卿大夫,外有方伯连率,是将有发其奸者,然后从而治之,何后焉?故《春秋》者,有待于史而后足,非自以为史也。世之为《春秋》而不信史,则过矣。”(同上)苏辙指出,按照《左传》所述史实,郑伯髠顽是死于被弑,但《春秋》依“告”书,郑伯虽被弑,但却以疟疾告诸侯,故《春秋》书其“卒”,不书其死于“弑”。在苏辙看来,《春秋》受到“书法”的影响,并不能完全视作对史实的实录,故不可将《春秋》作为信史,我们要得到相对客观的史实,还必须参考其他传注尤其是《左传》的记载。

北宋初年,儒学兴起革新思潮。由于受到佛道心性之学的影响,宋儒治经往往抛开传注疏释,立足于义理的阐发,一时义理之学兴盛。《春秋》学乃为宋代显学,宋儒也多以“义理”说之。孙复《春秋尊王发微》立足于“尊王”大义的阐发,其较之唐代《春秋》学已表现出明显重义理的倾向。二程治《春秋》也强调其所谓的“经世之大法”(见《朱子语类》,第2176页)。张载也认为治《春秋》“非理明义精,殆未可学”(《张载集》,第384页)。南宋胡安国于《春秋》“大义”求之最甚,其云“仲尼就加笔削,乃史外传心之要典”(胡安国,序),表明了他治《春秋》的理学家立场。当然,宋代的这一治经取向使《春秋》经义得到了更为深入的阐发,正所谓“议论有开合精神”,但另一方面也带来了《春秋》学不重史实、逞意说经的弊端,正如朱熹所批评的:“《春秋》是当时实事,孔子书在册子上。后世诸儒学未至,而各以己意猜传。”(《朱子语类》,第2175页)应该说,《春秋》学发展至南宋,其弊端已经十分明显,而朱熹对宋代《春秋》学的批评也是切中要害的,但事实上,早在北宋前期,《春秋》学的基本观点与发展理路尚初露端倪,苏氏父子已敏锐地觉察到其所存在的弊端,并从理论和实践上对之进行了校正。但遗憾的是,苏氏令世人瞩目的是其文学上的成就,其在《春秋》学上的贡献却并未引起世人足够的重视。再就经史之论而言,学界多将清代章学诚“六经皆史”说的思想渊源追溯到明代王阳明那里,但事实上,王阳明、章学诚的经史思想皆与北宋时期苏氏父子的观点存在继承与发展的关系,但今人鲜有论及者。值得提出的是,在我们今天反思宋代主流思想的同时,作为北宋时期与其他学派并立的蜀学一派的思想也应该成为我们利用的思想资源。

作者简介:刘茜,嘉兴学院文法学院教授

文//来自于《哲学研究》2017年03期。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”