庄兴亮:黄宗羲对聂豹政治形象的构建——以《明儒学案·贞襄聂双江先生豹传》为探讨中心

独家抢先看

传记是最能体现《明儒学案》史学价值的部份。然在鲜明王学立场的前提下,黄宗羲是否还能真正秉持相容而不偏颇的学术态度去书写被收录的学者之传记,遂成为一项值得深入探究的议题。本文以过往研究较为忽略的江右代表人物聂豹在《学案》里的传记为中心,尝试厘析这位在正史上的实际评价并不高的阳明后学在黄宗羲笔下的政治形象及其何以被构建出来的原委。研究从《聂豹传》文本入手,参照与黄氏所可能接触过的史源,递进式地向我们展示作者如何通过筛选、删薙,甚至于改动史料来“确保”传主的正面形象。黄宗羲对聂豹“精明强干”政治形象的最终塑造,其更大的意义或许在于为我们提供了一个重新反思《明儒学案》传记在今后史学研究中的价值与利用问题的具体事例。

一

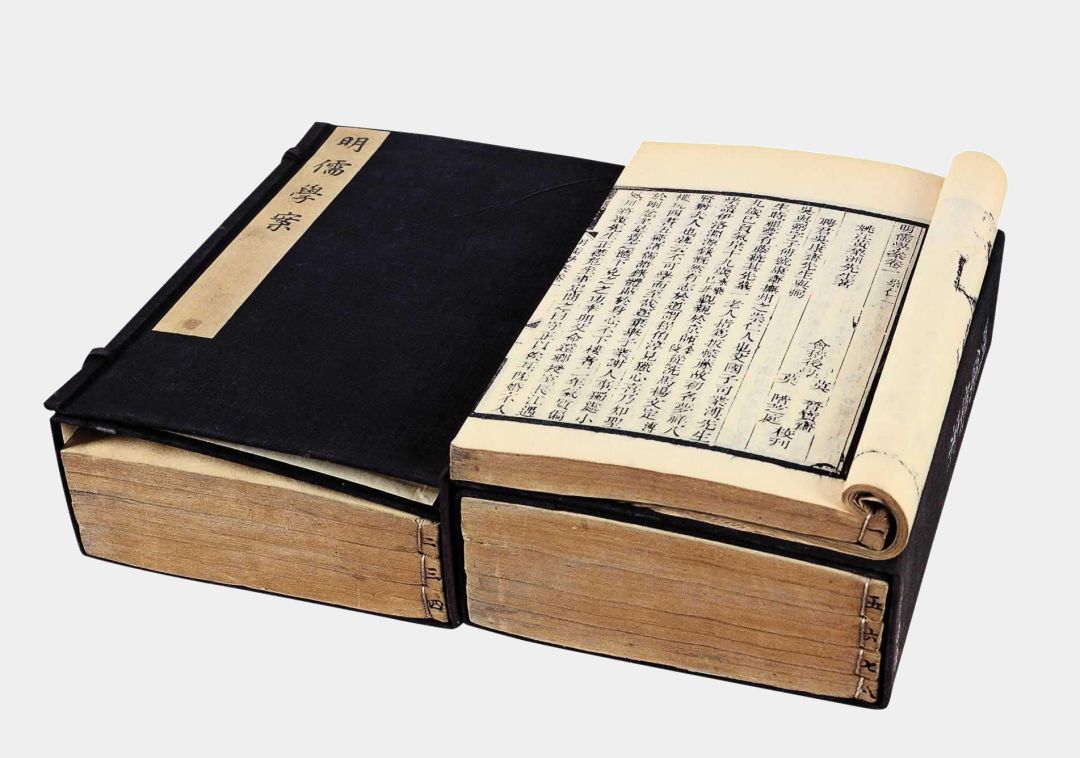

作为研究明代儒学思想不可或缺的一部要籍,黄宗羲(生于明万历三十八年,卒于清康熙三十四年,1610-1695)的《明儒学案》一书,凡六十二卷,总共收录了二百一十多位明代儒者的传记。尽管不同人物的传记篇幅长短不一,但至少作者主观上是认为它们已能够较好地概括明儒学术宗旨:即通过对传主其人行事、思想学说特点之勾勒以及黄宗羲本人对该儒者学术要旨的评议,最终达致所谓的“传主真学术与真精神得以互见”的品质。按朱鸿林先生的看法,传记本身已足以自成完整的一体,甚至于《学案》所载的语录文字亦只能必须在传记存在的前提下纔能发挥其补充的意涵。是故,今人研究《明儒学案》传记的意义不仅可以对有明一代的儒学有一个整体性的掌握,更为关键的是藉作者的史笔镕裁和评骘标准进一步发掘身处清初特定历史场景中的黄宗羲在回首前代人事时之着述心迹及其考量点所在。

黄宗羲在《明儒学案·发凡》第一条中特别自信地认为其编纂原则是优于先前周汝登(1547-1629)《圣学宗传》的“扰金银铜铁为一器”及孙奇逢(1585-1675)的“杂收,不复甄别”;而在序文中所提及汤斌(1627-1687)、陈锡嘏(1634-1687)的评语则是欲说明此书在博采诸说的同时,又自有宗旨,并非大杂烩。可究竟这仅仅是作者主观上的写作意愿,抑或读者的识解评断?是否真正能够做到相容“一偏之见”、“相反之论”,且还能秉持独立开放的学术态度评价之?则无疑是尚需透过更多个案研究来检视的一个重要问题。就目前所能确定的是,基于黄宗羲非常鲜明的“绌朱尊王”学术立场,王阳明(1472-1529)及其弟子以降一脉着实在《明儒学案》中占据了最核心的位置。“要其微意,实以大宗属姚江,而以崇仁为啓明,蕺山为后劲”之说,实不为过。在此认知前提底下,近人研究陆续向我们展现了黄宗羲藉扭曲周汝登的学派归属以尽可能弱化浙江地区阳明学流入于禅的非议;如何通过抽取、曲解并窜改所接触到的文献记载,重新塑造了颜钧(1504-1596)的正面历史形象,进而为反驳当时对阳明学的猛烈批判;怎样抹去薛应旂(1500-1574)为学的变化,且擅改其师承脉络,以“强化”王门后学对于东林学术的直接影响等各种面相及其背后的心路历程。

细审上述的几项研究,不难发现其实它们所关心的主要针对黄宗羲对儒者的学派(学脉)归属及如何避免特定儒者的负面的形象影响了时人对阳明学认识的问题。而所讨论的人物,亦并非来自黄宗羲最正面看重的学派;对于如江右这样,主要成员无可争议地皆来自同一地区(江西吉安府),且惟得姚江之传,致使“阳明之道赖以不坠”的王门正传之研究尚十分欠缺。尤其是当人们一般容易停留于对《江右王门学案》小序那段话的笼统印象,而未能对学案中各别的儒者进行深入的探究时,则像聂豹(1487-1563)般备受黄宗羲表彰,但在正史上的实际评价却不高的阳明后学在《明儒学案》中的形象及其何以被如此建构的原委其实却是不甚清楚的。

学者已从黄宗羲编撰时所设定的潜在比较对象类型中指出《明儒学案》乃一部“理学之书”;并且由其着述意旨来看,“此书的性质是子书而非史书”。尽管在多数的传记中,关于传主生平事迹都没有来得比正史周全,但倘若依黄宗羲的编纂理念度之,真学术还必须得与真精神相呼应纔能体现出来。那麽,学案中传记虽然在很大程度上着重强调学理上的辨析,然或许恰反而使我们可以从作者有意限制其篇幅的传主行事部份更有效地看出其筛选之间的苦心孤诣。由以上考量出发,本研究将由《明儒学案·贞襄聂双江先生豹传》的文本入手,参照与黄宗羲所使用的史源,仔细籀绎黄宗羲在重构传主政治形象的轨迹。再者,将黄氏笔下的聂豹形象与其他明末清初的观点做一比较,进而尝试发掘这两种截然形象塑造背后可能的原因。《聂豹传》的篇幅在整部《明儒学案》的传记中算是中等,全文一千六百余字,结构清晰地分为三大部份:第一部份概述了黄宗羲认为有意义的聂氏生平及其仕宦经历;第二部份扼要地点出聂氏与王阳明的关系;最后则重笔介绍了传主的学术宗旨。下文则将特别关注有关聂豹政治作为的部份并加以分析与讨论之。

二

《学案》中仕途上的聂豹

《明儒学案·聂豹传》在记叙传主生平的文字不多,其中有关其仕宦的的经历更是简要。首先对于聂氏早年经历的描述如下:

聂豹字文蔚,号双江,永丰人也。正德十二年进士。知华亭县,清干没一万八千金,以补逋赋,修水利,兴学校。识徐存斋于诸生中。

由上几句可知,黄宗羲对于聂豹那些深深吸引了近年来社会文化史学者眼球的社会活动与基层事业兴趣并不大,但亦用了一句话来拈出了聂氏在地方上推行实政的成效。“清干没一万八千金”这个具体的数字不仅说明了作者其实是参考了一篇收录于《国朝献征录》中的王时槐(1522-1605)所着的聂传,并且还选择了所能掌握到的材料中之最高金额,藉此反映聂豹精明强干特点之用意不言而喻。至于在华亭办校期间与少年徐阶(1503-1583)的相识则透露了聂氏慧眼识才的能力。

随着聂豹在仕途上的升迁,《学案》云:

召入为御史,劾奏大奄及柄臣,有能谏名。出为苏州知府。丁内外艰,家居十年。以荐起,知平阳府,修关练卒,先事以待,寇至不敢入。世宗闻之,顾谓侍臣曰:“豹何状乃能尔?”

参徐阶《明故太子太保兵部尚书赠少保谥贞襄聂公墓志铭》记载可知,聂豹确实于“乙酉(嘉靖四年,1525),征拜御史”及“戊子(嘉靖七年,1528)巡按福建”时期曾多次上书弹劾宦官与权贵,以致“直声顿起”,“人谓真御史,而权贵则以此嫉公”。黄宗羲在此仅用了极精炼的语言,便将聂氏“刚正不阿”的姿态给勾勒出来。而“知平阳府,修关练卒,先事以待,寇至不敢入”一句则告诉读者聂氏知兵之余,还懂得及时把握问题的要害,针对性地未雨绸缪。有关这一情况,我们可以从徐阶笔下获得更详尽的讯息:

辛丑冬,虏频岁寇山西,召知平阳。公曰:“国方有急,吾不可以不赴。”既至,叹曰:“是其民饶于财,虏所必攻也。”为书谕富民,及释其罪之疑者,得金二万余。修郭家沟、冷泉、灵石诸关隘,募兵六千人,亲教练而使守之。壬寅,虏果犯郭家沟,守者杀其前驱二人,虏知有备,遁去。御史以功闻,世宗喜,顾问侍臣曰:“豹何状,乃能尔?”

《明实录》中亦有提及此事,说的是时任礼部尚书的严嵩(1480-1565)将聂豹平阳之事当作一个能臣“经画有方”的范例向明世宗嘉靖皇帝(r.1522-1566)奏报,而“上览奏,嘉叹曰:‘得人一论尤探本穷源之论,廷臣其亟察文武羣僚才名素着者以闻。’”然黄宗羲这里仅以“世宗闻之”带过,而完全不提严嵩的角色;最后则明显引用了徐阶的原话:藉皇帝之口,更好地凸显了聂豹干才受到高度肯定的印象。

在《学案》接下来的叙述中,我们看到了一位因纔能受到重用,遭权臣所妒下狱,却始终泰然处之的聂豹。其文曰:

升陕西按察司副使,为辅臣夏贵溪所恶,罢归。寻复逮之,先生方与学人讲《中庸》,校突至,械系之。先生系毕,复与学人终前说而去。既入诏狱,而贵溪亦至,先生无怨色。贵溪大惭。逾年得出。

以上所没交代清楚的是“升陕西按察司副使”的实际情况,因此给读者造成一种聂豹是单凭平阳功绩晋升的感觉。事实上,从目前几种黄宗羲当时所能接触的史料观之,皆为如出一辙的语焉不详。幸好聂氏弟子宋仪望(1516-1580)的《明荣禄大夫太子太保兵部尚书赠少保谥贞襄双江聂公行状》给我们提供了一条重要线索:

企平阳功成,巡按御史童君汉臣特荐之,给事中刘绘又荐为边方都御史。会今上有平阳何状之问,辅臣介溪严公亦疏荐堪任巡抚,于是上益知先生可大用矣。

上所提及的三位人物童汉臣(生卒不详)、何绘(1509-1578)与严嵩皆为嘉靖朝臣,其中何氏曾经两次弹劾夏言(1482-1548),而严氏当时正与夏言之间存在着紧张的政敌关系。明乎此,则可知聂豹何以“为辅臣夏贵溪所恶”的真正原因。能够同时获得好几位同僚的举荐,除了显示聂豹无疑委实有较强的绩效外,另一方面亦说明其善于经营人际网络。宋仪望的这篇行状被黄宗羲收入他所编的《明文海》当中,故我们有理由相信黄氏对此文并不陌生;可最终为何将这段举荐缘由抹去,揆之情理,或许很大程度上难免和严嵩后来负面的奸臣形象有关。

复可论者,乃聂豹被捕的场景。《行状》是这样写道的:

往被逮时,从容出见使者,更囚服,慷慨就道,室中悲号不胜,先生若不闻。门人父老送之,无不流涕,先生第拱手以别。是时同郡东廓念庵诸公皆追送江浒,犹相与讲学不辍。

《皇明书》则曰:

被逮时,方与学子讲《中庸》,校突至,系械之。见者胆堕,先生就械,无几微动颜色。就械已,徐理前语如初。已,就道。父老追送者皆流涕油若也。

显而易见的,黄宗羲选取了后一种情节。尽管邓元锡的描写未必有《行状》来得悲凉感人,但却足以更好地衬托出聂豹“临利害祸福,屹然不动”的淡定。此外,保留了“与学子讲《中庸》”一事或可理解成为因“《中庸》言致中和”,而黄宗羲认为“聂双江、罗念庵之归寂守静,则是致中不致和”;加之传主又是在入狱后方提出本身的“归寂”说,故入狱前讲《中庸》,则既可见其学问的发轫处,同时亦隐约透露了前后二阶段学问上的变化。而在狱中“无怨色”,反使“贵溪大惭”的描述则间接指出多年来的宦海沉浮似已令聂豹具备了世事洞明的修养。

嘉靖二十九年(1550),蒙古俺答率兵直捣北京,漫书要贡。在此朝野上下慌忙应对之际,聂豹展现了他的用兵韬略。《学案》载:

京师戒严,存斋为宗伯,因荐先生。召为巡抚蓟州右佥都御史,转兵部侍郎,协理京营戎政。仇鸾请调宣、大兵入卫,先生不可而止。寻升尚书,累以边功加至太子少傅。

此处值得注意的是,之前所述的“识徐存斋于诸生中”的早年识人是时举起了关键性的作用。而与仇鸾(?-1543)意见的相左,除了出于聂豹本身“宜固守宣、大,宣、大安则京师安”的战略判断外,还刻画了传主不苟从、不攀附权贵的正直形象。

对于聂豹仕途的尾声,《学案》却不寻常地出现了一个先前连续两次刻意回避的人物:严嵩。其原话曰:

东南倭乱,赵文华请视师,朱龙禧请差田赋、开市舶,辅臣严嵩主之,先生皆以为不可,降俸二级。遂以老疾致仕。四十二年十一月四日卒,年七十七。隆庆元年,赠少保,谥贞襄。

索诸上所征引的各项黄宗羲可能接触过的史源,均不见严嵩在聂氏“降俸二级”一事上的身影。即使与严嵩不和的徐阶,在《墓志铭》中亦仅以“公执奏以为不可,诏降俸二级。群小乘上意,日毁公”来说明那段史事。因此,《明实录》中的记载则对我们了解当时的实况有极大的助益:

上曰:尔等职任本兵,坐视贼欺不能设一策平勦,及奉谕问。却又泛言其对,抚拾旧文塞责。豹始降俸二级,侍郎翁溥等各夺俸半年,所司郎中张重降一级调外任,余各夺俸三月。

从先前将严嵩对聂氏赞扬与举荐之事删除,到此时却特别藉微妙地“置入”严嵩插手此事的角色(严嵩当时在朝主事不假,但至少尚未有直接证据足以说明他主其事);黄宗羲不单极力撇除那些说明聂豹与严嵩间具有良好关系的文字,而且还希望藉聂氏被迫害的记叙为读者营造一种二者在朝堂上并非一伙的印象。

通观上述诸项分析,在掌握了黄宗羲所使用的史料后,《明儒学案·聂豹传》为我们介绍了一个在仕途上干练、识人、正直、知兵、处惊不变之近乎完美的传主形象。透过文本与史源之层层比对,亦可知作者所间接透露,却“欲言又止”的,是一位能够游刃有余地驾驭为官之道,且拥有相当强大交际能力的聂豹。实际上,黄宗羲或许已见过早在嘉靖四十三年(1564)刻,隆庆六年(1572)刊行的《双江聂先生文集》。有意思的是,箇中就有一篇聂氏“为辅臣夏贵溪所恶”入狱时上书严嵩的信。因其有助于我们了解当时聂、严之间的关系,故将其摘录于此:

某善世无状,仰负汲引之恩,每一念及,未尝不愧汗沾衣也。自分今日之罪,亦犬马愚衷,恐负君相所致,劳而为僇,横被口语。公论既昭,旋加酷罚,戴盆之冤,无所于愬,恭惟相公秉钧造命,光复元台,一夫不获,若恫在躬,凡有寸长皆蒙矜育,况桑梓门墻之旧乎!故公义私恩,凡可以两全无害者,圣贤有所不发,亦至公至仁之心也。追惟畴昔保障微劳,伏闻皇上有“平阳何状”之咨,误蒙相公有“政在得人”之荐,声闻过情,鬼神所妬,馋忌朋兴,毁言日至。潼关之转,急于求退,盖将谢群猜、消衆忌,全身远害以报知己之遇。被谕以来,杜门结舌,未尝一语求白。窃意事久论定,自生民以来,惟有国是可恃也。故前岁南科质诸平阳,大臣联名具疏,为豹暴冤,有“平阳之事,有功而无罪,但本官立己太峻,致招物议”之语,所司题奉钦依,照例调用。去年,又该山西抚按查覆,极其严明,比之先日论劾之词,曾有一字中情乎?苟全名检,不辱门端,方以为幸,讵意威罚不测,亦至此极。械系拷讯,备尝艰险,情迹孤危,手足无措,畏疑顾忌,若涉春冰,如情当其罪,斋粉何辞?昨承钦依,坐追脏数,秋毫无犯。其余加罪之辞,俱奉有钦依及上司明文,始末纤悉,勘案具在,可覆视也。古称“冤狱”,如豹之所坐,亦往往有之,然非圣明之朝所宜。重瞳回日月之光,再造霑雨,雷之解呼天之望。今日所赖,幸有相公在上,伏望尊慈,统惟矜亮。某无任陨越战憟之至。

此番试图通过“仰负汲引之恩”、“桑梓门墻之旧”的情谊说动严嵩出手相救的做法,可为二人过去确实存在互动关系的明证。而有别于《学案》中呈现出的被捕前后“泰山崩于前而色不变”的情景,“械系拷讯,备尝艰险,情迹孤危,手足无措,畏疑顾忌,若涉春冰,如情当其罪,齑粉何辞”的煽情语句则反映聂氏在争取当权者出面影响案件上“能伸能屈”的用心良苦。果然在上书严氏之后,因“巡按御史黄君洪昆勘至”,遂“谤事悉明白矣”。《文集》中还收录了获释后的聂豹献给严嵩的另外两篇文字—《上内阁严相公》诗一首及《少师严公八十大寿》贺寿文一篇,感戴与溢美之意极尽表露。贺寿文甚至在文末不讳言道:“江右藩臬诸公,以某受知门下最深,属文以颂,义不容辞。敬述平日闻见之实,以附门墻南山之祝云。”姑勿论这些文字背后是否含有其他特定的政治动机,揆情度理,单从严嵩对其提携与救命之恩言之,聂豹写出这些亦确实无可厚非。近人柳诒征在其《国史要义》曾指出:“史家秉笔,又必慎重考订。存信阙疑,乃得勒成一代之史。固不敢苟且从事也。”黄宗羲在此不但没“苟且从事”,而且在此处“存信阙疑”过程中几乎都可以说是有所依据;故可以进一步深究的问题便是:难道仅仅出于对严、聂关系的回避,才使作者只能以手上仅有的材料构建出如此正面的聂豹形象?

三

黄宗羲塑造聂豹形象的考量因素

《明儒学案·聂豹传》在对其传主的学理进行介绍和维护的第三部份以后,又突然出现为厘清聂豹维护严嵩一事的这样一段话:

徐学谟《识余录》言:“杨忠愍劾严嵩假冒边功,下部查覆。世蕃自草覆稿送部,先生即依稿具题。”按《识小编》:“先生劝嵩自辞军赏,而覆疏竟不上,但以之归功张时彻。”然则依稿具题之诬,不辩而自明矣。

上引文字不寻常之处在于它似乎是黄宗羲在写好整个传记后再另外补上的,其中有意思且值得我们追问的是,黄氏何以对“依稿具题之诬”如此介怀?为何又会摭取这两部稗史内容作为参考与讨论根据?

首先,此事的详情,《明史·王遴传》为我们提供了相当清楚的描述:

同官杨继盛劾严嵩及其孙效忠冒功事,下部覆。世蕃自为稿,以属武选郎中周冕。冕发之,反得罪。尚书聂豹惧,趣所司以世蕃稿上。遴直前争,豹怒,竟覆如世蕃言。继盛论死,遴为资粥饘,且以女字其子应箕。嵩父子大恚,摭他事下之诏狱。

而杨继盛(1516-1555)“劾严嵩假冒边功”指的是嘉靖三十二年(1553),杨上《请诛贼臣疏》,其中历数严嵩“五奸十大罪”中的其中一罪。《明史·杨继盛传》中所载疏文曰:

严效忠、严鹄,乳臭子耳,未尝一涉行伍。嵩先令效忠冒两广功,授锦衣所镇抚矣。效忠以病告,鹄袭兄职。又冒琼州功,擢千户。以故总督欧阳必进躐掌工部,总兵陈圭洊统后府,巡按黄如桂亦骤亚太仆。既藉私党以官其子孙,又因数孙以拔其私党。是冒朝廷之军功。大罪五也。

黄宗羲所参考的曾官至嘉靖朝礼部尚书,同时也是野史家徐学谟(1522-1594)的《世庙识余录》将杨氏参严的奏疏全文收录,并记下了疏入后所引发的反应:

上以其事已下部覆,责冕不候处分,肆行报复,令锦衣卫执送镇抚司拷讯以闻。已,罢冕为民。兵部尚书聂豹遂以世蕃所嘱冕稿具覆,而嵩自上疏,乞免鹄官。

《识余录》中记载了许多当时朝臣对严嵩的弹劾细节,究其缘由,则可知乃和徐氏本身的遭遇有关:从在礼部任上与严嵩的矛盾,而最后步上“罹小隙出远郡”之命运。由《明儒学案》中共三次直接引用《识余录》情况来看,黄宗羲对此书是熟悉的。另一方面,我们尚可从黄宗羲为其子黄百家(1643-?)所编的《明文授读》中徐学谟《二卢先生诗集序》条下见得黄宗羲对徐氏其人其书的评语:

学谟字思重,嘉定人,嘉靖庚戌进士,仕至大宗伯。文得欧、苏之传,其识见出寻常章句之上。所着《世庙识余录》亦有体裁,但其中有因爱憎。

所谓“其中有因爱憎”显示黄氏对徐个人恩怨之事是有所察觉的,可却仍在《学案》中提出《识余录》的看法,只能示证出聂氏此事在明中后期以降流传之广,以至于黄宗羲无可回避地必须为其辩难。即使最后只能以采用如同样出任过礼部尚书的周应宾(1583年进士)《识小编》这样的私家笔记证据,亦属在有限条件下的唯一选择。可当我们追溯其史源文献时,就会发现周氏的原意是如何被黄宗羲彻底改换与重新诠释的:

杨继盛劾严嵩十恶,内有子孙冒边功一事。下兵部查覆。聂公约(豹)为本兵,袖一稿谓诸司曰:“吾意已定,此功皆实不需。诸君勿多言。”是时王公遴为主事,与同官某齐声曰:“此稿乃某人所为,不可用,公今日当为万世持公论,可但为一时免祸计耶?”聂艴然起,入火房,且行且诟,趋具奏。时杨公博、张公时彻,为左右司马。杨默默无语,张言此事不可但已,牵杨袖随之入,谓聂曰:“如公所言,则事激而祸且延缙绅不休,不便。愚以为第缓之可耳。公何不说严公,使自辞军赏,则兵部可无覆而诸司意释,公论且不废矣。”聂大悟,从之。于是严疏入,肃皇帝听其辞,而更授锦衣百户。诸贤幸无摧折,张一言之力也。

两相对照之下,足见得《学案》中的“先生劝嵩自辞军赏,而覆疏竟不上,但以之归功张时彻”既不是《识小编》的文字,亦并非该书作者意思。如同周氏为这则故事取的标题“张司马善处事”所示,就内容论之,聂豹维护严嵩的态度昭然若揭。然黄宗羲可能忽略的另一面是,尽管辨明了“依稿具题之诬”,但“劝嵩自辞军赏”反而无意间暴露且证实了聂、严之间关系的密切。

那麽,聂豹究竟在黄宗羲没提及的史料外还会是一个怎样的形象?成书早于《明儒学案》的同样记载儒者事迹的耿定向(1524-1596)《昭代儒宗辑略》以及刘元卿(1544-1609)《诸儒学案》均未将聂氏纳入。随后来自浙江的查继佐(1601-1676)在其康熙十一年(1672)写毕的《罪惟录》中除了扼要地点出聂豹强干的能力外,更强调了他在师门内不断与王畿(1498-1583)在学问上的“颇相攻”,并谓之:“豹天性矫谲,颇以道学自饰云。”相比《罪惟录》尚把聂豹归入《理学诸臣列传》中的做法,后出的《明史》不仅直接将他排除于《儒林传》之外,而且直言其受严嵩举荐、“豹本无应变才,而大学士嵩与豹乡里,徐阶亦入政府,故豹甚为帝所倚”之负面形象。实则,同样被黄宗羲视为“阳明一生精神”体现的其他江右学者,如邹守益(1491-1562)、欧阳德(1496-1554)、罗洪先(1504-1564)、何廷仁(1483-1551)等却皆在《明史·儒林传》中榜上有名。

从《识余录》到《明史》,我们可以有充分的理由判断存在时人和后人印像中的是一个具多重面向的聂豹。精明干练,而且善于游走于朝中各掌权派之间的聂豹或许亦正是在那诡谲多变的嘉靖朝局中为官者生存之道的最佳写照。毕竟,只要能固守做人做事的基本底线,获得权臣的赏识并不意味着聂豹必定得为虎作伥;反之藉此不仅可以确保本身处境安稳,还能为朝廷更有效地作出贡献。晚近的研究结果甚至已从降清明臣的案例中发现明清易鼎之际的舆论并非如同过去一般认为的只注重道德名节问题而已,他们更看重的反而是降臣的事功和其所取得的社会实效。实则,和黄宗羲学术源流有直接关系的明末东林党魁顾宪成(1550-1612)所强调的正是一种“与世为体”之学;黄氏就本身特殊的生平遭逢发展出汤斌所谓的“经世实学”亦早已被近人所多方关注。结合与类似角度的思考,或许亦有助于我们进一步理解黄宗羲何以特别强调聂豹实干的一面。易言之,假使时代环境真如此,则聂豹和严嵩之间始终无法撇除干净的关系,《学案》其实并无需如此避忌。至于黄氏的“耿耿于怀”,致使成了一个“弄巧反拙”之例背后的原由曲衷,我们只能从其身处的阳明学备受抨击之清初历史环境中尽量去体谅之。

从上述个案研究中,可知历史的现场远比我们想象的复杂得多。唯有通过细致的史源查考,方可逐步厘析黄宗羲选材过程中的各项考量点。尤其是面对最得阳明真传,需要他们来救正浙中流弊的“江右王门”重要人物时,黄宗羲更格外需要“确保”其人在传记中的正面形象。由斯而见,尽管研究者已可以确定《明儒学案》“语道之书”的性质,但同时也不应该忽略其史学价值所在。本案例正好地提醒我们,传记中行事大节往往和后半部的学术要旨是紧密相关的;诚如作者自己所说的“其人一生之精神未尝透露,如何见其学术”,职是此故,黄宗羲在编纂上亦会极有意识地注意其学与行的“统一性”与“合理性”。尽管作为史家的黄氏基本上还是坚守了言必有据的着史原则,但因其主观认定的学术立场与他在写作意念上冀望达至的开放态度始终存在着一定的牴牾;且史料之运用乃至于考证,皆存乎一心,最终决定了《学案》所展现出的人物形象。总括而言,人们对于聂豹的整体研究固然脱离不开其理学思想,但也不应该局限于理学;对聂豹的研究自然以聂豹为中心,但后续的研究若能由黄宗羲对聂氏“精明强干”政治形象塑造的个案进而更加关注和反思《明儒学案》传记在史学研究中的价值与利用问题,或许会是一件更有意义的事情。

本文初稿宣读于2014年10月27-28日由中国社会科学院历史研究所、香港理工大学中国文化学系、北京师范大学古籍与传统文化研究院合办的“第五届中国古文献与传统文化国际学术研讨会”上。在写作过程中,承导师朱鸿林先生悉心指导与启发,笔者受益良多,谨致谢忱。

作者|庄兴亮

来源丨《国学学刊》2016年第03期

“

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”