黄帝真面目:绝非定居君主 更像是牧民入侵者鼻祖

独家抢先看

在现今留存的《史记.五帝本纪》中,就有对黄帝日常行为模式的描写:迁徙往来无常处,以师兵为营卫。意思是黄帝一生四处迁徙,没有固定的住处。征战到哪,就在哪扎营,把军队当做军营的护卫。

这听起来像是农耕民族的生活风格么?明明是典型的游牧民族的生活方式。这同时也侧面解释为什么国内找不到夏朝以及以前的历史遗存。换言之,黄帝并非是许多后人所期望的那种典型性君主。

炎黄二帝的结盟模式 也与帝国化的君主逻辑有很大不同

再看《史记》对黄帝另一个描述:置左右大监,监于万国。左右制度是典型的游牧帝国制度,匈奴有左右贤王,突厥汗国有左右叶护,蒙古帝国有左右翼,还有不少阿尔泰系游牧帝国都有类似左右的制度。说到这里很多人已经知道黄帝究竟是怎么回事了。因为黄帝就是上古时期游牧民族的统领。

有人肯定还会疑问黄帝地盘不是在今天黄河流域也就河南省那带吗?怎么可能会是蒙古高原上的游牧民族?!

今人复原的早期南西伯利亚-蒙古高原居民相貌

事实上,早期的黄河以北都都是阿尔泰人势力范围。黄帝根本没有固定的居所,这可以从他的后人尧可以看出。《史记》中记载尧,“居北方,曰幽都”,就是说尧又跑回了北方,住在一个叫做幽都的地方。而幽都在哪?《山海经》记载 “北海之内,有山,名曰幽都。”

其中,北海通常是指现在的贝加尔湖。按照这理解,幽都就在贝加尔湖南侧,也就是现在俄罗斯与蒙古国交界处。相当于成吉思汗的出生地Хэнтий аймаг。你可以说《山海经》可信度不高,实际上对游牧民族而言,大帐扎在哪,哪里就是幽都(首都)。幽都,其实就是蒙古语Ord,也就是大帐的音译,也被音译为斡耳朵。

古代典籍中的北海 就是今天的贝加尔湖

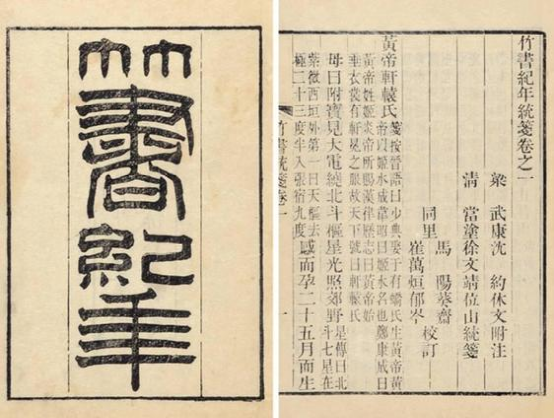

历史上,辽国有个幽都府。成吉思汗的孙子拔都汗(Batu),将大帐设在伏尔加河,成立了金帐汗国,蒙古语Altan Ord意为金色幽都,又名金色大帐。而今天人们所熟知的上古历史,大部分内容也都是先秦史官篡改过的。比如尧舜禅让一事,在《史记》里记载尧晚年将帝位传给了舜。而在《竹书记年》中记载舜在尧晚年时期发动政变,将尧给推翻了,并且囚禁了尧和他的儿子丹朱。尧的儿子丹朱也是阿尔泰语“Taiji”的音译,意思是统治者。清太宗皇太极也是这个名字。

《竹书记年》是晋朝盗墓贼从魏国古墓里挖掘出来的,而《史记》是在西汉时期编著的。也就是两本史书成书时间分别是秦始皇焚书坑儒前后,这下你懂了吧。

为正统儒家所忌惮的《竹书记年》

无论是当时儒家或后来史学的美化,上古先民都极有可能有被游牧征服的黑暗历史。类似后面史书淡化元清征服过程。还有血腥的宫廷政变也被美化为了禅让。这种古代就有的阿Q精神类似“释迦摩尼佛是老子徒弟”在我以前文章里就讲过。轩辕黄帝和尧舜禅让只是其中几个案例。

黄帝立足河南新郑,也仅仅是当时中原人的视觉罢了。实际上黄帝的活动范围和控制地盘非常之大。今天你以中原这个小格局来看黄帝事迹是什么都看不出来的,而是要从整个世界大格局来看黄帝。人们看到的黄帝画像是明代画家以中原君主形象绘制的,经过我上面描述相信不少人脑补出黄帝真实形象是类似冒顿单于那种彪悍游牧人形象。古人为何把黄帝描述为中原君主形象原因便是上面解释过的--儒家美化。

今人熟知的黄帝形象 其实定型于并不久远的明朝

黄帝名字叫轩辕并不是一个人名,而是某个阿尔泰部落名字。商周时期部落獯鬻(xūn yù),猃狁(xiǎn yǔn),人们熟知的匈奴都是轩辕的另一种音译。为什么一个轩辕就有那么多汉语音译,就是儒家史书为了政治正确而切断轩辕和匈奴的关系。此外,古代历史上的狄历、丁零、铁勒和突厥,都是Turk的不同变音。而轩辕这个名字在历史上也从未消失,例如康熙帝名字玄烨,显玗(川岛芳子本名)

为什么汉语里形容拍马屁叫“戴高帽”?看看蒙古等阿尔泰游牧女人的头饰就知道了。汉语里的“坐”字是根据两个人坐在卧榻上形象而创造,这是典型游牧民族人坐姿。黄帝的母亲叫安登,炎帝的母亲叫女等。实际上安登,女登都是一个名字,蒙古语里,皇后称为Khatun,中文音译为“可敦”。也就是黄帝和炎帝的母亲都是王后,也能说得通他们的身份。

留存至今的游牧戴高帽习俗

此外,阿尔泰语也深深的影响了汉语。其中有很多都是倒装句,而古汉语中的倒装句尤其多。即使在现在,我们也会用“时不我待”,“不自哀”这种明显倒装的句式。倒装句在《诗经》等先秦古籍尤其多,《史记》中也不少,汉代以后倒装句才逐渐减少,而且我们尊称这种倒装的古汉语为“雅言”,是标准高尚的语言。

这说明有不少上古居民,在被轩辕带领的阿尔泰民族征服后,就深受游牧统治者的影响而产生变化。就像我之前说的因为大元汗国统治汉人,因受蒙古语的影响而产生了常用汉语发音大都话即今天的普通话。蒙古语ezen的音译,意思是主人,阿尔泰民族的统治者,如阿提拉、成吉思汗都以ezen自称。秦始皇和后世汉人皇帝学着自称朕。

原始部落阶段的战争风貌

如果以上这些还不能使人信服,那么接下来例子最能体现。现在人抱怨或则兴奋都会说 “我的老天爷啊。”这里的“老天爷”是指谁,连汉人们都无法解释出来,有的人以为是太上老君,有的人以为是基督上帝。人们在祈祷一个自己都不知道的神。

史学家也只能通过各种方式强行圆通。其实“老天爷”就是阿尔泰民族里的“长生天”。后面的蒙古民族以“长生天”也就是“腾格里”为永恒最高神,不光蒙古一切草原上的阿尔泰系民族都将天视为最高的神。

老天爷的称呼 源自草原上的长生天信仰

春秋战国时期诸子百家,基本上对黄帝的评价基本上都是差评,类似今天皇汉对元清的评价。《尚书》“独载尧以来;而诸子百家言黄帝,其文不雅驯。”意思就是黄帝很残暴,连统治者日常作秀都不搞一个,表现的太真实了。

黄帝究竟有多残暴?在1972年马王堆汉墓中发现的《老子》竹简残片中有描写黄帝处死蚩尤的情形:黄帝身遇蚩尤,因而擒之。剥其革以为干侯,使人射之,多中者赏;翦其发而建之天,名曰蚩尤之旌;充其胃以为鞠,使人执之,多中者赏;腐其骨肉,投之苦醢,使天下人唼之。上帝以禁。帝曰:毋犯吾禁,毋流吾醢,毋乱吾民,毋绝吾道。犯禁、流醢、乱民、绝道、反义逆时,非而行之,过极失当,擅制更爽,心欲是行,其上帝未先而擅兴兵,视蚩尤共工,屈其脊,使甘其窬,不死不生,悫为地桯。帝曰:谨受吾正名,毋失吾恒刑,以示后人。

先秦的诸子百家 对黄帝评价普遍不高

翻译后就是:黄帝在擒拿蚩尤之后,将蚩尤剥皮抽筋做成一个靶子,并举行射箭比赛。凡是射中多的人一律赏赐。然后,又将他的头发挂在竹竿上,称为蚩尤旗,还强迫族人把蚩尤的肉做成肉酱,逼族人吃掉,不仅如此,他还下了一道残酷的命令,如果有人违抗我的命令,将肉酱偷偷扔掉,下场就和蚩尤共工一样!他们的部族俯首给我做奴隶,他们得吃自己的大便,他们求生不得求死不能,在地底下给我当墓室的柱子。

黄帝这种行为模式,同样能在后来历史上的游牧民族身上看到。正所谓成王败寇,黄帝胜了所以被美化为英明正义的君主,蚩尤输了不但丢了性命还被抹黑为一个残暴不仁的地方酋长,通过上面话来看黄帝要比蚩尤残暴的多。

蚩尤因自己的战败结局 被后世不断抹黑

到这里,说来说去有人会问轩辕为何叫做黄帝,以及轩辕后人大禹所建立的国家为何叫“夏”。《史记》云:有土德之瑞,故号黄帝。” 也就是说黄帝担任部落联盟首领,有土这种属性的祥瑞征兆,因为土色为黄,所以他号称黄帝。而轩辕称作黄帝原因是他身上饰满了黄金饰品,进入中原后被当时臣服的汉人看到以后,汉人就这么称呼。再或则黄帝身上涂满了大便全身看上去金黄色,所以叫黄帝。

黄金和这种颜色在阿尔泰民族中有着极高地位象征。突厥阿史那氏被称为“黄金鸟”(Shar Duli)。契丹皇帝住在金帐里称为“世里”。世里,是黄色(Sari)的中文音译。党项李元昊建立的国家直接就叫“夏国”。金帐汗国首都也叫做萨莱(Sarai),也有黄色的意思。成吉思汗家族叫做“黄金家族(Altan Urag)。爱新觉罗(Aisin Gioro)的意思也是黄金家族,满清八旗中以镶黄旗为最尊。以上这些例子我还能再列举一堆出来。

黄金和这种颜色在阿尔泰民族中有着极高地位象征

夏朝也就是Shar Uls(黄金国)。夏就是shar的音译,而不是什么取自于“有夏之居”,这也是儒家史书的强行解释,就像用汉语去解释元清国名一样离谱。同样在蒙古语中,Altan意思是黄金。《山海经》里西边的山名曰金山,说的就是今天中亚地区的阿尔泰山脉。《尔雅·释器》中所谓的“黄金谓之璗”中的璗,就是Altan的音译。时至今日,蒙古高原也出土了无数斯基泰人和匈奴的黄金饰品和马具。

周朝建立后君主也自称“夏君”,还将分封的诸侯国都称之“诸夏”,很显然夏和周都是一脉相承。同时你还会发现,夏商周就是上古时代的“元明清”。黄帝(蒙古)先是吞并了炎帝(女真),然后黄帝(蒙古)消灭了蚩尤(南宋)。过了几百年商(明)推翻了夏(元)的统治。夏(元)退回蒙古高原变成了匈奴(北元)。过了几百年周(清)打入中原灭了商(明)。

往后历史中的北魏隋唐辽金元清都是阿尔泰民族统治中原的时候。中国历史定律就是不断的被游牧征服,再从游牧民族手中独立出去,过了几百年游牧民族再次打进来。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”