7. 板甲,铠甲之巅,是否曾惨败于蒙古骑兵,中国人还不屑制造?

独家抢先看

在十字军东征时代,欧洲骑士普遍选择装备轻便透气的锁子甲为主要护具,以鳞甲、札甲为辅。锁子甲穿着舒适,可适应不同的身材,重量相对较轻便,是理想的防身护具。但锁甲对钝器的防护几乎为零,对弓箭的防护力也不高,矛与盾之争呼唤新型护甲的诞生。钢铁铠甲的巅峰之作全身板甲,终于在14世纪初出现了雏形:半身铁胸甲。

板甲的英文名为Plate Mail,顾名思义是由经过塑形的大块板状金属制造而成的盔甲。到14世纪末,米兰的工匠们制造出整体的铁手套、护臂、护腿和大型护心镜,作为锁链甲和鳞甲、札甲的加强部件,靠皮带固定在铠甲主体上。15世纪初冶金技术和大型弧状金属件的锻造技术的大发展,奠定了整体式铠甲的技术基础,锻造工艺的提升又促成了铠甲工艺的飞跃,15世纪成为板甲成型并发展的黄金时代。

板甲的防护力和同等重量下带给士兵的灵活性为其他盔甲所远远不及,板甲还具备可冷热再加工的便利性,是科技进步的新产物。先进的冲压技术能对钢板进行流水线化的塑性,大大提高了钢铁利用率,板甲的弧形表面可以卸开力道,隆起部分可通过形变吸收冲击。板甲贴合身体,可将承重分布于全身,不会像披挂甲那样甩来甩去,增加身体负担。板甲的重量一般在15-30KG之间,相比于前时代的鳞甲和链甲并未增加太多的重量,反而获得了全身防护的极大提升,杀伤板甲一般必须通过钝器或破甲长戟的大力打击,身着板甲的骑士们致死率不高,很多情况下在战场上都以被俘告终,从而催生了另外一个奇葩的产业:俘虏赎金。大量的骑士们在不敌对手的情况下会选择投降,然后就等着家族派人来支付赎金。

在板甲出现之前,无论是锁甲、鳞甲还是札甲,由于其构成要件(小铁圈、甲片等)过于零散导致加工和维修非常繁琐,也难以加工强化。整体板甲即使在战斗中受到打击损坏,带回来由铁匠锻造修补即可再次使用,因此一副好的板甲往往会成为家族的传家宝,以至于欧洲许多贵族都有家传的盔甲,其中大部分属于板甲。而鳞甲或链甲在损坏或腐蚀后都需要重新拆装,也不利于长期保存。

14世纪中叶英法百年战争形势的逆转,与板甲的发明与发展不无关系。板甲与英国长弓的对抗,被认为是“盾”超越“矛”的典型范例,也是板甲发展成熟的标志。

16世纪至17世纪初,板甲进入全盛时期,骑士们为了击穿板甲而殚精竭虑,开发出大批古怪的新式武器。同样得益于锻造技术的发展,此时代已可造出轻巧的长剑,也是欧美电影里面非常常见的武器。长剑的比例、重量和形制达到了一个完美的平衡点,主要为双手持握,也可单手作战。由于板甲的发展普及使得个人防护已得到极大的保证,骑士们纷纷解放了持盾的左手,而更倾向于使用双手武器。

上图中从左开始,第一个是锁子甲;第二张是十字军东征时期的主流装备,锁子甲外面罩个印有家族徽章的布袍,由于锁甲防护力不足,因此出现了关键部位用整体钢板加强防护的演变,逐渐发展到全身板甲加可活动关节。由于板甲的防护力很强,刺穿铠甲变得很困难,于是大铁锤之类的钝击武器大显身手,铠甲可以被钝器砸瘪或把人震晕;到倒数第二张时,板甲的表面出现了很多加强筋,使铠甲在相同厚度下能承受更大的重击而不致变形。随着火器的发展,交战距离越来越大,沉重的板甲在战场上的作用越来越低,因此逐步退化减少覆盖面,拿破仑战争时期还有胸甲骑兵,之后更逐渐退化为一种装饰品。

同时代的中国属元明清时期,元朝由蒙古人创立,是胡服骑射的高级阶段。元军以高度的机动性和远程弓箭攻击来拖垮对手,对拖累行军的重甲兴趣不大,而装备重甲的宋军步人甲最终在元军骑兵的攻击下全军覆没,从此东方军队走出了重甲时代。明军在实战中普通士兵更多是轻甲或无甲,清朝逐渐装备棉甲。清朝皇帝也曾经从西方传道士手中得到过板甲,并进行了试穿,为什么这种顶级防具没能在中国流行起来呢?

这一时期中国盔甲未能发展出板甲有多方面原因,但本质的原因是需求的缺乏。中国自宋代以来已经统一东亚大陆,缺乏强劲对手,除了几次朝代变换外没有发生长期的战争,军队大部分时间在享受和平,朝廷也不允许民间私藏武器。而欧洲千年以来列强之间战斗不断,国民尚武成风,骑士和贵族阶层基本上属于职业军人,长期习武,战斗时为领主负有出兵义务,中国的亲王贵族则早已沦为生育机器,明末统计下来属于朱元璋子孙后代达到数百万之多。其次是欧洲基本上还是以专业武士阶层之间的战争为主,而中国的战斗规模宏大,临时征召的壮丁较多,军事素养和装备水平不够专业,也因此对于需要长期训练的专业武器和防具的需求并不大。此外关于钢铁锻造技术和工艺的原因也有,但是最本质的原因还是需求和发展动力不足,说白了就是用不上。

为许多人推崇的明光铠实质上还是一种鳞甲,加入了大型铁护件的保护,与欧洲板甲发展初期的情况相近。明光铠如果继续发展下去,有可能会使用更多的大型钢铁护具,然而转折点发生在宋代。当欧洲重骑兵继续发展更加坚硬的盔甲时,中国的宋朝由于失去了产马地而只能回归重型步兵和大型远射器械,随着宋朝的覆灭,中国进入长期和平为主旋律的年代,重装铠甲也失去了继续发展的土壤,连明光铠这类板甲的祖先也不再流传。

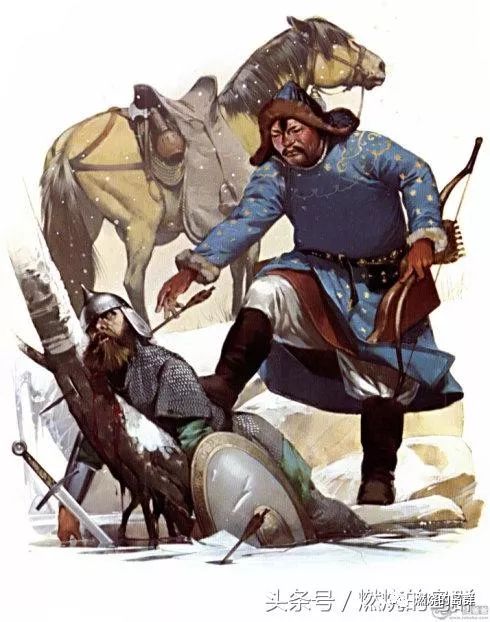

问题来了,既然板甲这么牛,怎么让蒙古骑兵修理成孙子?

让我们回顾一下,“上帝的鞭挞”到底是怎么回事。蒙古西征分三次,尤以第二次西征到达的地区属于欧洲腹地的中东欧,包括今俄罗斯、波兰、匈牙利、奥地利和捷克等地,对手中也包括了条顿骑士团这样精锐的日耳曼人军事组织。此次西征发生的时间1238-1242年,正属于条顿骑士团如日中天的时代,但此时欧洲的全身板甲尚未发展到高级阶段,主要装备仍为链甲和鳞甲,防护力方面尚未与其他文明拉开差距。而弓箭的巅峰反曲复合弓的典型就是“蒙古弓”,由于它的单位长度拉力非常强劲,可以做得很短却不损失箭矢的杀伤力。在蒙古从草原崛起到一路南下和西征的过程当中,复合反曲弓为他们立下过卓著的功劳。

于是,蒙古轻骑兵又用打了就跑的方法,把骑士团的重骑兵们射了个半死不活,直到骑士们流干了血。位于今波兰的西里西亚王亨利二世率领欧洲重骑兵迎战蒙古军,被此战术击败后,亨利本人被俘获并斩首,震惊了欧洲各国。然而,1242年大汗窝阔台的死讯传来,蒙古大军全线撤回亚洲,东西方唯一的冷兵器交战刚刚开启序幕就永远结束,给后人留下无穷的遐想和话题。

再打一百年,也许只需要五十年,待欧洲板甲发展起来,蒙古人还会有机会吗?英法百年战争的故事兴许可以解释这个问题,这是发生在欧洲人之间的矛与盾之争。1346年克雷西战役中,英格兰长弓手们将尚未全面升级到板甲的法兰西骑士们射成了刺猬。由于弓的弹力和长度成正比,一把长弓比弓箭手的身高还要高,在长力臂的作用之下,长弓的射程就比法国人装备的弓和十字弩都要更长,加上英国长弓所使用的锥头破甲箭矢,使得法军装备的盾牌和盔甲都形同白纸。英军在一定的距离上释放足够密集的大威力破甲箭,直接宣告了法国重骑兵的完结。从此法军开始征召更多的平民步兵参战,并挖空心思增强铠甲的防护力,板甲就在此一时代获得飞速的发展。

到1429年的奥尔良战役时,平民出生的圣女贞德作为指挥官亲自率领攻城,守城的英军长弓手万箭齐发,贞德冒着箭雨冲上城墙却肩部中箭,然而贞德还能拔掉箭头,忍着巨痛重新投入了战斗,鼓舞了法军攻克奥尔良城。这虽然是贞德本人的无畏精神所致,但是贞德的全身板甲给了她“拔掉箭头”的可能性,而不是被长弓洞穿。发生在13世纪到15世纪这三百年的弓与甲的恩怨史,正体现了矛与盾的此消彼长,从此以后,社会结构和科学技术都进入了加速度发展的大时代。

值得一提的是,自魏唐开始兴盛的中国佛教在全国各地建设了大量寺庙,供奉佛祖和他的子弟们,在山门口护卫的四大金刚虽然多为印度人面貌,其铠甲却属于中国式,尤其是跟塑造者所处的时代一致,多为明光铠,这是了解中国铠甲巅峰之作的最直接的方式。

日本战国时期也有引进欧洲板甲护具,但只是少数新潮的大名的玩具,第六天魔王织田信长和幕府开创者德川家康都有牛皮哄哄的南蛮护甲,并未在实战中检验。关于日本铠甲,有必要重新开帖。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”