大宋三百年拖垮两个帝国,抵挡蒙古数十年,积贫积弱或许有失公允

独家抢先看

(撰文/壹页世界,此账号为凤凰网校园KOL)

宋代是我国封建时代的重要王朝,虽然它的领土相较于其他的大统一王朝相去甚远,但是其为我国历史做出的经济文化制度的贡献不但不逊色任何一个朝代,甚至还达到了我国古典时代的最高峰。

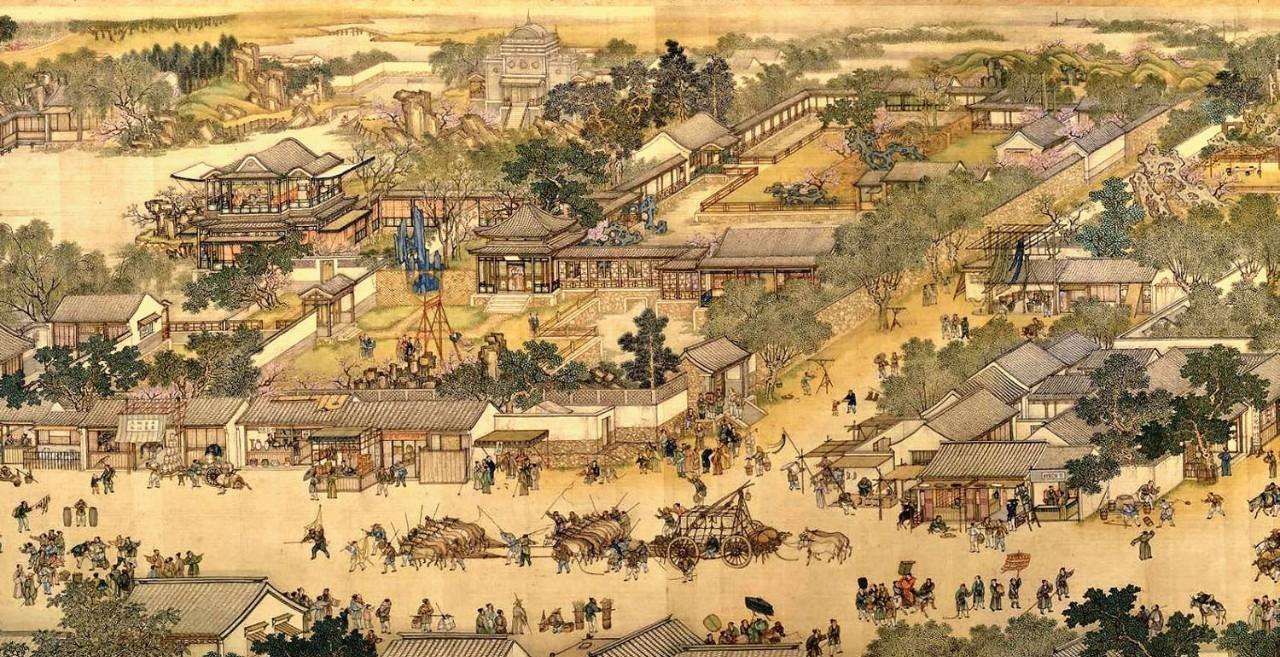

在两宋时期,商品经济得到了空前的繁荣,诗词文化到达整个封建王朝的顶峰,市民生活也得到了极大的丰富。在张择端的《清明上河图》中,北宋汴京的繁华一览无余,英国历史学家汤因比也曾说道:“如果让我选择,我宁愿活在中国的宋朝”。由此可见两宋的繁华绝非空穴来风。

但时至今日,大多数人对于两宋的认识,却总是会与”积贫积弱“这四个字联系到一起。在学术上,由于宋朝被辽,西夏,金,元等北方少数民族政权轮流压迫,对外缺乏进取,只能赔款议和以及其他原因,因此20世纪以来学界普遍认可宋朝“积贫积弱”这一观点,甚至这种观点还进入到了课本成为了学生的常识。

但是实际上这种观点,在某种程度上并不公允。早在南宋时期有识之士就将当时的痼疾归结为;“民贫”“财匮”“兵弱”三大弊端。而宋朝“积贫积弱”的观点最早见于钱穆先生的《国史大纲》,他用“宋代对外之积弱不振”与“宋室内部之积贫难疗”这两个子目,描述了宋代的外交以及内政。在之后翦伯赞先生也在《中国史纲要》一书中沿用了这一观点,认为:“宋神宗以王安石为相,用以改变宋代积贫积弱的现状。”由此“积贫积弱”一词正式成为了对概括宋代的最权威说法。

直到20世纪末开始,逐渐有学者质疑这一观点。宋代积贫积弱这一观点,不论是进行纵向对比,还是进行横向比较,似乎都有失公允。

一.积贫

从经济上看,我国古代的财政收入主要来自于农业,商业以及手工业。而这三样几乎在宋代都达到了当时的顶峰。据《中国历史地理概述》可见,到宋真宗天禧五年(1021)的耕地面积已经达到了472万顷,相比于唐代玄宗年间的337万顷,总量要多出近40%,再加上宋代的国土要远小于唐代,由此可见宋代对南方地区的大规模开发已经远超前代。

同时据李伯重先生的《中国社会经济史研究》,唐代关中富饶之地亩产大约两石,普通的耕地大概在一石至一石五之间。而据宋代的《宋会要辑稿》记载:“田度二百万亩, 每亩出米二石。”而范仲淹在《答手诏条陈十策》也记录到到苏州一带,“中稔之利, 每亩得米二至三石。”而每年通过漕运运往汴梁的粮食更是达到了600万石,而唐代在极盛时也只有其一半,由此可见在宋代农业的发展得到了长足的进步。

在商业上,宋代更是让我国历代难望其颈项,孟元老所著的《东京梦华录》记载道:“八荒争凑,万国咸通。” “万国舟车会,中天象魏雄。”此间繁盛可见一斑,宋代的海商最远甚至抵达了红海沿岸,而宋代的货币更是成为了流通南北的硬通货,以至于导致宋朝国内铜荒,而不得已开始铁制货币,也因此诞生了最早的纸币。

同时根据《食货志》宋代的财政收入在宋仁宗庆历年间就达到了惊人的1.2亿余,远超过了之前的所有朝代,而商税占据了其中的近50%,这在我国历来朝代都是未见的。因此就整个财政税收而言,宋代并不弱于任何一个朝代,甚至还要比其他朝代略胜。之所以有宋代财政困难,国家积贫的印象,很大程度是因为,两宋长期的财政赤字。

北宋的长期赤字是从宋仁宗时期出现的,由于西夏的壮大,大量的财政被用于抵御西夏。因此在《皇祐会计录》中记载皇祐元年的收支时,才第一次提到“财赋所入,多于景德,而岁之所出,又多于所入”,但是这种情况在之后的庆历新政以及王安石变法中都得到了一定程度的缓解,因此终北宋一朝财政赤色尚未成为其根本问题。

有一种想当然的想法认为,由于宋代需要给辽,金,西夏提供岁币,使其在国内横征暴敛,导致社会矛盾激化,最终导致了政权的衰亡。但实际上并非如此,岁币比起两国间每年茶叶贸易利润的份额都有所不如,很难对财政形成实质上的压力。

实际上两宋以来虽然多有起义,但是几乎没有几次形成了规模,更不用说像张角,黄巢,李自成这种席卷全国的大型起义。这是因为两宋拥有完备的赈济方式,每逢灾年宋朝就会将灾民集中赈济,其中身体健壮被编为厢军,年老体弱的就给予适当的救济,因此终宋一代几乎没有全国范围内的底层民众起义。

当然这样的另一面却是导致了大量的冗兵,南宋建立后,由于面临着金国,蒙古的轮番侵略,因此南宋每年十分之七八的财政要用于养兵对抗金国,这也导致了后期其财政入不敷出,但这并不意味着一个朝代的贫穷,这种思维使人们在脑海中创造了宋朝贫困不堪的假象。但就其根本而言,两宋的“积贫”问题,核心不在于两宋自身的经济实力不如前代,而是由于存在自身天然缺陷(未补全燕云),而对手又形成了国家体制,导致两宋在军费开支上远远超过历代,

二.积弱

必须要承认的是宋代是一个存在天然缺陷的王朝,由于未收回燕云十六州,北宋一直面临来自北方少数民族政权的威胁,并且很难如其他的大统一王朝一样建筑有效的边境防御体系。由于缺乏马匹,宋代的战争中,士卒往往无法追上骑兵,因此很难造成有效的歼灭,而一旦失败就是大规模的溃败。

同时五代十国期间,连年的战乱,中原大量的技术流失,而于此同时契丹等少数民族部落却通过吸收这些技术文化,完成了由部落到国家的转型,尽管还存在许多体制上的问题,但是其具备了一个真正意义上国家的能力。不同于汉之与匈奴,唐之与突厥,明之与鞑靼,尚处于松散化的部落状态,无论是北宋所面对的辽,金,还是南宋面对的元,都是完成了国家化转型,并且具备相对完整的军工业体系。

两宋在契丹,女真,党项,蒙古等多个少数民族政权下,存续长达319年,其中北宋时期的大辽被公认为当时世界第一大国,南宋时期的蒙古更是横扫了大半个欧亚大陆,南宋能够借助一隅之地,抵挡蒙古五十多年,绝对不只是单纯的依靠运气,其军事实力也是必然的物质保障。

另外我们从宋代对武器的重视上也可以看出,北宋的《武经总要》记录了数十种冷热武器,其中弓弩的发展几乎到了整个封建社会的极致,八牛弩,神臂弓等武器的出现,以及火药的利用,更是为两宋提供了军事强有力的保证。

虽然因为滥征厢军,疏于训练等各种原因,两宋军队在末期少有劲旅,但不可否认的是在两宋的前中期,其军队具备很强的战斗力,换言之,能够以残缺之国境,接连拖垮了两个国家,抵抗了横扫欧亚的蒙古长达半个世纪以上的王朝,又怎能评价其为“弱国”呢?

基于上严格的意义上说,对于宋朝“积贫积弱”的评价,是有失公允的。自古的统一王朝最弱的莫过于晋,但即使饱受异族凌虐的晋,都未被评价为“积贫积弱”。何况一个经济繁荣,文化兴盛的大宋呢?

我们在一千年之后,依旧去探讨这个问题,并不是想去为宋朝翻案,仅仅只是希望用更公正的态度看待这一个璀璨的时代,它或许有屈辱,有缺陷,但不可否认的是它创造了一个最为辉煌的时代。也只有明白这一点,我们才能够更好的去继承这段历史。

参考文献:《宋史·食货志 》《皇祐会计录》《国史通论》《中国社会经济史研究》《中国历史地理概述》《论北宋政风与积贫积弱》《北宋积贫问题初探》

(本文为大风号校园KOL作品,未经授权,禁止转载。)

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”